Как Сибирский тракт прошел через Абацкую слободу

Сообщение Тобольска с Томском через Тару оставалось единственным недолго после учреждения в 1744 и 1745 годах станций от Тобольска до Тары и от Тары до Омска, именно только до 1763 года. Устанавливавшийся между Тобольском и Томском тракт оказывался длинным и тяжелым, уклоняясь от прямого направления на восток к Таре и пролегая по болотистому Аёвскому волоку.

Поэтому начальствовавший на Пресногорьковской линии бригадир Фрауендорф в 1762 году предложил провести новую дорогу через слободу Абацкую, деревню Крутую и Тюкалу до станции Тонтурской, т. е. до современной Вознесенской на р. Оми. Так как в то время Тобольск сохранял еще свое значение, то можно думать, что новая дорога должна была начинаться у Готопутовского на Тобольске Тарском участке тракта.

Благодаря предложенной дороге сообщение также Омска с Тобольском сокращалось на 150 верст. Поэтому губернатор Соймонов разрешал Фрауендорфу устроить предложенную им дорогу и заселить ее станции людьми из числа тех 2000 семей сибиряков, которые поступали в Усть-Каменогорское ведомство, и снабдить их семенами для посева, лошадьми, скотом и прочим. Распоряжение Соймонова было утверждено Сенатом в 1763 году.

Новый тракт оказался короче, суше и веселее, но на нем во время водополья, вследствие разлива реки Ишима на 5 верст бывали перерывы в сообщении. Поэтому не был окончательно заброшен и прежний тракт через Тару.

О заселении этого нового и сравнительно молодого (с 1763 года) участка тракта через Абацкую, Крутую, Тюкалу до Тонтурской (Вознесенской) станции на Оми у нас имеются следующие сведения:

Тюкалинская слобода была основана в 1763 году выходцами из Европейской России и частью ссыльными; в 1822 году она была обращена в город Тюкалинск. По словам Словцова «Тюкала съ окрестными деревнями населена около 1763 года. Русскими, подъ именемъ которыхъ надобно считать поселенцевъ первой статьи.

К первой не статье он относит государственных, дворцовых архирейских, монастырских и помещичьих крестьян, которые с 1760 года назначались вместе с женами и детьми для новых поселений в Сибири с зачетом рекрутов.

Баженова и село Сарготка Посельская были образованы из ссыльных за маловажные преступления. Серебрянское на правом берегу р. Иртыша существовало уже по крайней мере в 1734 году, когда от Тары к Омской крепости проезжал Гмелин: хотя он не упоминает этого селения, в первом томе при описании своей поездки, но это селение значится под именем Серебренского острога на карте, приложенной ко второму тому его Путешествия через Сибирь.

Село Еланское, находящееся на восточном конце тракта через Тюкалу и состоявшее из 1255 душ по X ревизии (38 ссыльных мужчин и 8 ссыльных женщин) основано в 1690 и 1700 годах высланными сюда вместо рекрутчины для заселение пустых пространств крепостными (дворцовыми?) крестьянами разных губерний Европейской России, и между прочим Тульской губерний. Стоящая западнее Еланского и имевшая по X ревизии 553 души и причисленных к ним 110 ссыльных деревня Епанчина основана около 1775 года крестьянином деревни Хомутинки находящейся южнее на р. Оми, С.Ф Малыгиным, к которому стали приселяться крестьяне из соседних деревень и волостей и между прочими крестьяне Епанчинщевы из Крупянской волости, от которых эта деревня получила своё название.

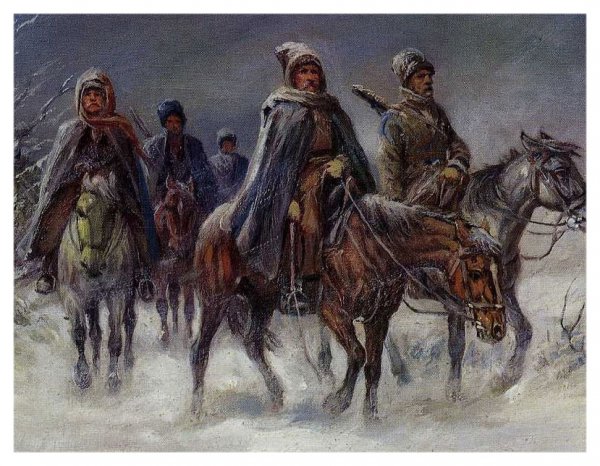

Пока остается неизвестным время возникновения западной части этого участка тракта от Готопутовского до Абацкой а также расположенных на ней селений. Более вероятным представляется, что она возникла в 1763 году, так как проезжавший в 1741 году из Тары в Ишим и Ялуторовск Гмелин поехал из Викуловой на юг вверх по реке Ишиму, вдоль которого он проехал в Абацкую через д. Чуртанскую, д. Яузацкую на р Яузаце, на которой были и другие деревни, д. Ощепкову или Поганую, в которую недавно переселилась, вследствие набегов киргиз, часть жителей из деревень, расположенных по р. Иру и обезлюдевших от этих набегов, за исключением Ировскаго станца с гарнизоном в 50 человек. Затем через многие деревни и д. Бобыльскую или Койнову, при чем в Чуртанской и Яузацкой деревнях он менял лошадей.

В 1825 году, после того как Омск приобрел, с 1821 года значение главного города Западной Сибири московский тракт в Западной Сибири значительно сократился совершенно оставив в стороне Тобольск и Тару и выгнувшись несколько к югу на восток от Тюкалы для захода в Омск.

С этого времени он стал проходить от Тюмени через города Ялуторовск, Ишим (прежнюю Коркину слободу), Тюкалу, Омск, затем вверх по реке Оми до села Еланского, где он сходился с прежней веткой тракта от Тюкалы до Еланского. Западная часть этого нового выпрямленного Московского тракта на пространство от Тюмени до Абатской слободы была за немногими исключениями, старой, а центральная часть от Абатской слободы до Омска и восточная от Омска до Еланского были моложе и устраивались позже западной.

Западная часть выпрямленного Московского тракта была в употреблении на всем протяжении за исключением, может быть пространства от Тюмени до Ялуторовска уже в 1741 году, когда по ней возвращался из Восточной Сибири Гмелин. На ней в этом году уже стояли в некоторых местах (от Ялуторовска почти до восточного источника р. Ука) верстовые столбы, хотя указанные на них числа верст были по словам Гмелина не точны и были основаны на предположениях и показаниях ямщиков и жителей деревень, а не на измерении дороги. В некоторых местах дорога успела уже изменить свое направление. Так от Абатской слободы до Коркиной слободы (т. е. до г. Ишима) к 1741 году прежняя тяжелая дорога вверх по Ишиму была заброшена, а действовала новая, которая проходила на 5 - 6 и даже 8 верст севернее р. Ишима и которая невидимому, сохранилась в качестве тракта до настоящего времени. На ней уже практиковалась перемена лошадей; например Гмелин переменил лошадей в Боровом селе, Корзиной слободе, Малышкине селе, Устьламинской слободе, Ялуторовске и Исетском остроге, но не ясно, существовали ли уже в то время почтовые станции на всем протяжении: в Исетском остроге почтовая станция, по видимому, была.

Во время своего пути от Абатск и Гмелин проехал через укрепленное Боровое село с 60 дворами крестьян, д. Заварихину, мимо многих деревень переехал Подле д. Стрихниной через р. Карасук по мосту, мимо д. Зырянской на Карасуке и прибыл в Коркину слободу (нынешний город Ишим).

Из Коркиной слободы Гмелин через д. Епанчинскую, мимо трех других деревень на р. Карасуке и между прочим д. Опашининой, через д. Черемшанку, Ишимскую избушку с колодцем, устроенным для удобства проезжающих за 6 лет перед тем и Вагайскую избушку, обитаемые только зимой, Малышкико село на северном берегу Вагая. д Боровлянку, оставляя многие деревни на Вагае влево, прибыл в Усть-Латинскую слободу, отстоявшую от Малышкина села по обыкновенному тракту (через вагайские деревни) в 40 верстах, а по дороге через Боровлянку в 35 верстах. От Усть -Ламинской слободы Гмелин ехал сначала по северному берегу р. Вагая через д. Подволошную и д. Омутную.

Переехал на южный берег р. Вагая, проехал подле двух озер, за которыми столбовая дорога шла южнее по степи к южному источнику р. Ука и выходила к деревне Уковской, затем правее столбовой дороги, через укрепленную Верхне-Уковскую заимку Рафайлова монастыря основанную за 15 лет перед тем, вдоль северного берега р. Ука д. Маркову, укрепленную д. Логинову (Падун?), вдоль р. Ука, через мельницу, д. Уковскую на южном берегу реки Ука вдоль правого берега р. Тобола, через д. Пономареву?, переправился через р. Тобол и прибыл в Ялуторовский острог, который отстоял от Усть - Ламинской слободы на расстоянии, по мнению одних, 120 верст, по мнению других - 114 в, а по присланному в Ялуторовскую канцелярию из Тобольской правительственной канцелярии списку только 95 1\2 верст.

Из Ялуторовска Гмелин проехал через д. Сингульскую (Сингуль), Бишкильскую слободу на Нижнем Бешкиле, д. Скородумскую, свернул в Архангельскую монастырскую заимку, затем проехал через д. Сплываеву, Бешкильское село у верхнего Бешкиля и прибыл в Исетский острог.

От Исетского острога он повернул к Тюмени на север и на почтовых лошадях исетских крестьян через д. Кокушенку на Среднем Бешкиле и д. Червишеву на р Пышме прибыл в г. Тюмень. Таким образом, из Ялуторовска в Тюмень Гмелин проехал не по современному прямому тракту, а западнее его через Исетский острог.

Ко времени открытия в Западной Сибири в 1825 году выпрямленного московского тракта на западной его части от Тюмени до Абацкой было много и притом сравнительно старых селений. К этому времени на нем были, начиная от Тюмени, следующие селения:

1.д. Романова, в которой в 1749 году было 15 дворов с 21 человеком (от 16 до 50 лет) а в 1868 году 107 дворов с 449 человеками обоего пола;