Казачьи войска на Дальнем Востоке

Дальневосточные казачьи войска (Забайкальское, Амурское и Уссурийское) принимали самое активное участие в Гражданской войне на Дальнем Востоке на стороне Белого движения.

Весной—летом 1918 года на Дальнем Востоке начались боевые действия между советскими войсками, с одной стороны, и чехословаками и белогвардейцами — с другой.

Союзники России в Первой мировой войне, входившие в состав Антанты, — Япония, Великобритания, Франция, США и Китай оказывали Белому движению значительную финансовую и материальную поддержку. На стороне антибольшевистских сил выступила также значительная часть дальневосточного зажиточного и среднезажиточного казачества. В первой декаде августа 1918 года во Владивостоке произошла массовая высадка войск интервентов (американские, английские, французские и японские десанты), принявших непосредственное участие в боях на стороне белогвардейцев. Это предопределило поражение советских войск на Дальнем Востоке. 26 августа 1918 года белогвардейские и чехословацкие части, наступавшие из Сибири, захватили Читу, а 31 августа на ст. Оловянной соединились с наступавшим из Маньчжурии Особым Маньчжурским отрядом забайкальских казаков во главе с атаманом есаулом Г.М. Семеновым и чехословаками, прибывшими из Приморья.

4—5 сентября 1918 года выдвигавшиеся со стороны Приморья войска Особого казачьего отряда под командованием атамана Уссурийского казачества есаула И.М. Калмыкова, японские, а также (позже) и американские части заняли Хабаровск. 18 сентября в Благовещенск вошел Амурский отряд под командованием атамана Амурского казачьего войска эсера И.М. Гамова, а затем японские войска высадились на Камчатке. В сентябре советская власть на Дальнем Востоке была повсеместно свергнута. Большевики перешли к подпольной и партизанской борьбе.

К этому времени на восточной окраине России образовался целый ряд антибольшевистских правительств, как областных, так и с претензией на всероссийскую роль. Атаман И.М. Калмыков отказался их признать и объявил автономию Уссурийского войска. Для ликвидации всех этих правительств и переговоров с интервентами из Омска на Дальний Восток прибыл председатель Временного Сибирского правительства (ВСП) П.В. Вологодский, миссия которого в ряде случаев имела успех. В Забайкалье есаул Г.М. Семенов, пользовавшийся большим авторитетом среди белогвардейцев как один из первых, кто поднялся на борьбу с большевиками, к тому же располагавший определенными военными силами и поддержкой со стороны Японии, заявил о своем подчинении ВСП. Однако ни Амурское, ни Уссурийское казачьи войска власти этого правительства не признали.

После свержения советской власти Дальневосточные казачьи войска начали свое восстановление. Осенью 1918 — в начале 1919 года происходило формирование и обучение их строевых частей. Призваны были казаки младших сроков службы. Фронтовики-участники Первой мировой войны призыву не подлежали: в качестве официальной причины называлась их «усталость», хотя на самом деле это было обусловлено тем, что большинство фронтовиков вернулось с войны пробольшевистски настроенным и принимало активное участие в установлении советской власти на Дальнем Востоке.

Временное Сибирское правительство еще 20 августа 1918 года объявило мобилизацию забайкальских казаков 1915—1918 гг. сроков службы. 9 сентября призывались и офицеры войска.

10 сентября ВСП назначило атамана Г.М. Семенова, имевшего в своем подчинении наиболее сильный русский воинский отряд на Дальнем Востоке, главным начальником Приамурского военного округа и командиром вновь формируемого 5-го Приамурского армейского корпуса, то есть фактически командующим всеми белогвардейскими войсками в регионе.

В состав корпуса включались Забайкальская казачья дивизия и сводная дивизия Амурского и Уссурийского казачьих войск. Формирование Забайкальской казачьей дивизии началось 15 сентября (ее начальником был назначен родственник Г.М. Семенова генерал- майор Д.Ф. Семенов). В состав дивизии должны были войти 4 конных четырехсотенных полка и артиллерийский дивизион (две батареи 4-орудийного состава).

В сентябре Временное Сибирское правительство выделило Забайкальскому казачьему войску 4200 тыс. рублей, которые поступили в распоряжение генерал-майора Д.Ф. Семенова. Кроме ВСП осенью 1918 года средства на формирование и содержание строевых частей, подчиненных атаману Г.М. Семенову, выделяли также Япония и Франция. Вместе с тем при формировании строевых частей ощущалась нехватка личного состава: часть забайкальских казаков, воевавших на стороне советской власти, вынуждена была скрываться, а многие, не желая служить, от призыва уклонились. Все это приводило к определенным трудностям при комплектовании казачьего войска в Забайкалье.

В сентябре 1918 года были мобилизованы все казаки-уссурийцы, служившие в Красной гвардии, и направлены в Особый казачий отряд, на базе которого началось формирование строевых частей Уссурийского войска. Сам отряд, как автономная боевая единица, не подчинялся никакому русскому командованию, а большая часть его вооружения и снаряжения поступила из Японии.

20 сентября приказом по Амурскому казачьему войску было объявлено о формировании 1-го Амурского казачьего полка (командиром назначен есаул А. Чехович), началась мобилизация казаков очередных возрастов. Средства на их содержание выделяло в основном японское командование в Амурской области.

23 сентября на Государственном совещании в Уфе были объединены антибольшевистские силы Сибири и Дальнего Востока. Власть перешла в руки созданного там Временного Всероссийского правительства (Директории). Тогда же было объявлено о создании Восточного союза казачьих войск, в состав которого приглашались и ДКВ.

8 октября 1918 года Г.М. Семенов приказом войсковым атаманам казачьих войск Дальнего Востока объявил о мобилизации всех офицеров в возрасте от 18 до 43 лет и привлечении на действительную службу казаков 1917—1918 гг. призыва. Забайкальскому войску предписывалось сформировать Забайкальскую казачью дивизию, Амурскому — 2 конных четырёхсотенных полка и Амурскую казачью батарею (4 орудия), Уссурийскому — конный полк в составе 4 сотен. При формировании атаманы должны были руководствоваться штатами, выработанными штабом 5-го Приамурского армейского корпуса.

Созванные в октябре 1918 года 5-й войсковой круг Амурского казачьего войска в Благовещенске и 5-й чрезвычайный войсковой круг Уссурийского в Хабаровске объявили о завершении восстановления своих частей и соединений. Амурцы выступили с предложением созвать краевой казачий сход (т.е. съезд представителей Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск). Это предложение было поддержано и уссурийцами.

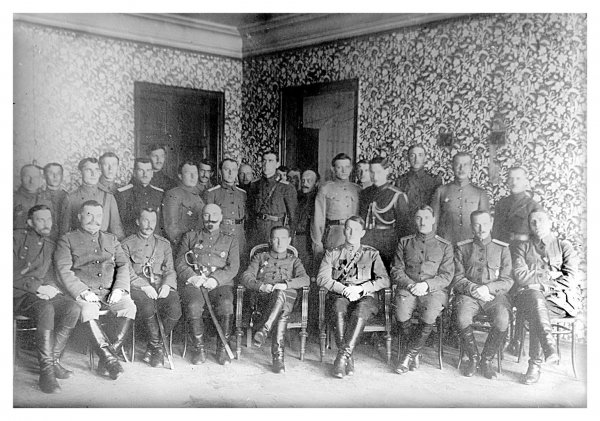

31 октября 1918 года на встрече атаманов Г.М. Семенова, И.М. Гамова и И.М. Калмыкова в Хабаровске было решено объединить Забайкальское, Амурское и Уссурийское казачьи войска в Союз Дальневосточных казачьих войск. Семенову предоставлялись права походного атамана в отношении строевых частей Амурского и Уссурийского казачеств. Поскольку Г.М. Семенов уже был назначен высшим военным начальником на Дальнем Востоке, это соглашение фактически позволяло достигнуть казачьей гегемонии в регионе. И действительно, дальневосточные казаки представляли собой наиболее внушительную и организованную силу, а образование ими своего союза и их отказ вступить в создаваемый Восточный союз казачьих войск свидетельствовали о стремлении атаманов проводить собственную сепаратистскую политику. В этом они получили поддержку со стороны Японии, стремившейся в перспективе к созданию на территории русского Дальнего Востока своего марионеточного государства, во главе которого встали бы зависимые от неё дальневосточные атаманы.

Создаваемые на Дальнем Востоке по распоряжению ВСП вооруженные силы были незначительными и состояли из добровольцев. До весны 1919 года власти воздерживались от объявления в регионе мобилизации, и следовательно, осенью 1918 года войска, находившиеся в распоряжении дальневосточных атаманов, представляли собой реальную вооруженную силу.

В начале ноября Директория объявила об образовании в Омске совещания представителей войсковых самоуправлений под председательством помощника военного и морского министра по делам казачьих войск генерал-майора Б.И. Хорошхина. В разное время своих представителей на это совещание отправили и Дальневосточные казачьи войска.

18 ноября 1918 года в Омске в результате военного переворота к власти пришел адмирал А.В. Колчак, объявленный ВСП «Верховным правителем России» и «Верховным главнокомандующим всеми вооруженными сухопутными и морскими силами России». Вновь обрел актуальность лозунг о «единой и неделимой России». В течение нескольких дней власть Верховного правителя была признана антибольшевистским руководством почти всех областей Сибири и Дальнего Востока. Дальневосточные казачьи атаманы, не желая мириться с потерей своей самостоятельности и принимая во внимание соответствующие рекомендации японского командования, опасавшегося потерять влияние на территории, контролируемой Японией, отказались признать власть Колчака. Последний обвинил Г.М. Семенова в государственной измене и своим приказом снял его со всех постов. Между военачальниками разгорелся конфликт, главной причиной которого стали сепаратизм атаманов и идея дальневосточной казачьей гегемонии, фактически совпадавшие с желанием Японии установить контроль над регионом.

8 декабря атаман Семёнов объявил о создании под своим командованием Отдельной Восточно-Сибирской армии. В ее состав вошел и 1-й Восточно-Сибирский казачий корпус, командовать которым был назначен начальник Забайкальской казачьей дивизии генерал-майор Д.Ф. Семенов. Штаб-квартира корпуса располагалась в Чите.

Конфликт между А.В. Колчаком и Г.М. Семеновым в декабре 1918 года чуть было не перешел в вооруженную фазу, но усилиями интервентов был локализован. Тем не менее, Семенов отказался признавать власть Верховного правителя и с согласия и при поддержке японского командования взял курс на создание в Монголии и Забайкалье сепаратного Монголо-Бурятского государства, в котором рассчитывал играть первые роли.

В конце декабря прибывший в Читу для ознакомления с ситуацией представитель Оренбургского казачьего войска полковник В.Г. Рудаков призвал оказать военную помощь оренбуржцам. Войсковой атаман В.В. Зимин отдал приказ о приведении в боевую готовность казачьей бригады (двух конных полков), которую предполагалось отправить на поддержку Отдельной Оренбургской армии А.И. Дутова в течение месяца. По некоторым данным, атаман Г.М. Семенов в свою очередь выразил готовность направить с этой целью казачью дивизию, стрелковую бригаду и три бронепоезда, что составило бы около трети всех находившихся в Забайкалье сил. Однако атаман Дутов ввиду непризнания Семеновым власти адмирала A.В. Колчака отказался принять эту помощь.

Тогда же, в конце декабря 1918 года, колчаковские власти обратились к атаману Семенову с просьбой отправить часть своих сил на так называемый Енисейский фронт против партизан. Г.М. Семенов не ответил. В феврале 1919 года командование войск Колчака вновь выступило с просьбой о помощи, но из-за поставленных атаманом условий переговоры с ним были прекращены.

Стремясь вывести строевые части Забайкальского казачьего войска из подчинения Семенова, 18 февраля военный министр Омского правительства выделил Забайкальскую казачью дивизию из состава 5-го Приамурского корпуса в особый корпус, подчинив его войсковому атаману B.В. Зимину. Последний отдал соответствующий приказ по Забайкальскому войску, но Г.М. Семенов вынудил Зимина приостановить его действие.

В феврале 1919 года, когда шла подготовка войск адмирала Колчака к наступлению против армий советского Восточного фронта, представители казачьих войск в Омске призвали сибирских и забайкальских казаков оказать помощь Уральскому и Оренбургскому казачьим войскам. Однако атаман Семенов отказался сделать это под тем предлогом, что активность партизан в Забайкалье высока и необходимо противостоять им. Вместе с тем, по мнению войскового правления Забайкальского казачьего войска, сил в Забайкалье было «более чем достаточно для борьбы с большевистскими вспышками... особенно если принять во внимание» поддержку казаков со стороны японцев, поэтому часть из них могла бы быть отправлена на фронт.

Общее военное и общественно-политическое положение в Сибири и на Дальнем Востоке заставило проходившие в феврале—марте 1919 года 6-й войсковой круг Амурского и 6-й войсковой круг Уссурийского казачьих войск признать власть адмирала Колчака. Атаман И.М. Гамов в связи с «переутомлением» отказался от должности, и войсковым атаманом Амурского казачества был избран полковник А.Д. Кузнецов. Произошли также некоторые организационно-штатные изменения и в строевых частях Амурского казачьего войска.

6-й войсковой круг Уссурийского войска демобилизовал часть своих казаков, оставив в строю лишь лиц призыва 1918—1920 гг., при этом последние были выделены из состава Особого казачьего отряда в отдельные строевые части под командой офицеров войска.

На повестку дня вновь встал вопрос о военной помощи армиям А.В. Колчака. Амурцы, объявив о своей готовности отправиться на фронт, в то же время заявили, что ввиду «пожара партизанской борьбы в области» это временно невозможно. Атаман И.М. Калмыков также обнародовал решение выступить на помощь со своим отрядом. К этому времени строевые части ДКВ, куда осенью 1918 года влились по объявленной мобилизации казаки, представляли собой хорошо вооруженную и обученную силу.

Весна 1919 года на Дальнем Востоке была достаточно благоприятной для белогвардейских властей. В Забайкалье партизанское движение было слабым. По японским данным, с декабря 1918 по март 1919 года семеновские войска и казаки всего лишь около 15 раз участвовали в боевых действиях против партизан. Вспыхнувшее в январе—марте 1918 года антиколчаковское восстание в Амурской области, в котором активное участие принимали казаки, было подавлено. В Приамурье и Приморье партизаны также особой активности не проявляли. К апрелю 1919 года, по оценке атамана Зимина, численность семеновских войск в Забайкалье составляла примерно 8000- 10000 человек, из них до 5000 забайкальских казаков. По его мнению, держать такое количество сил в этом регионе не было необходимости ввиду отсутствия здесь крупных партизанских отрядов. Кроме того, дальневосточные атаманы могли значительно увеличить численность своих строевых частей за счет дополнительной мобилизации, а также они имели полную поддержку со стороны японских интервентов. Таким образом, весной 1919 года возможность отправить ряд дальневосточных казачьих строевых частей в район боевых действий с советскими войсками была вполне реальной, и в начале апреля И.М. Калмыков во главе бригады в составе 1 -го Забайкальского, Уссурийского казачьих полков и батарей (они должны были составить Особый отряд Отдельной Восточно-Сибирской армии) собирался двинуться на фронт.

Однако Г.М. Семёнов выдвинул ряд условий, на которых он мог бы согласиться отправить свои части на помощь А.В. Колчаку. В частности, атаман потребовал от Омска дополнительных пособий на сумму 5 млн рублей. Колчаковское правительство отказалось выполнить данное требование Семенова, постановив выделить средства только войсковому правлению Забайкальского казачьего войска. Во время переговоров с В.В. Зиминым о посылке частей на фронт Г.М. Семенов заявил, что в Забайкалье неспокойно и что все войска могут ему потребоваться на Дальнем Востоке. В конечном итоге, под разными предлогами местные атаманы так и не отправили свои части на помощь Колчаку. Они опасались, что с их убытием влияние в регионе будет утрачено, а это затрагивало также и интересы Японии. При этом, принимая такое решение, атаманы умело использовали нежелание казаков воевать в период Гражданской войны далеко от родных мест.

23 апреля 1919 года атаман Г.М. Семенов объявил о том, что казачество Забайкалья избрало его своим походным атаманом и, таким образом, присоединилось к союзу ДКВ.

Весной 1919 года на Дальнем Востоке начался подъем партизанского и подпольного движения, в Забайкалье возник Восточно-Забайкальский партизанский фронт. Причем казаки составляли большую часть партизан, для борьбы с которыми стали привлекаться и строевые части ДКВ. В Уссурийском казачьем войске 17 мая было объявлено о создании поселковой, станичной и войсковой охраны, а летом 1919 года там прошла мобилизация.

К весне 1919 года Дальневосточные казачьи войска в связи с усилением правительственных войск в регионе утратили здесь военное превосходство. По этой причине влияние местных атаманов на военно-политическую ситуацию стало падать, а необходимость консолидации сил для борьбы с большевиками, усиление партизанского и подпольного движения, стремление интервентов примирить А.В. Колчака и Г.М. Семенова заставили их идти на компромисс с Верховным правителем.

25 мая 1919 года адмирал Колчак снял с атамана Семенова обвинения в государственной измене и назначил его командиром 6-го Восточно-Сибирского не отдельного корпуса. 27 мая Г.М. Семенов признал власть Верховного правителя, а 10 июня 3-м войсковым кругом Забайкальского казачьего войска был избран его войсковым атаманом. 28 мая 1919 года Отдельная Восточно-Сибирская армия приказом из Омска переформировывалась в 6-й Восточно-Сибирский армейский корпус, а входившие в нее корпуса — в дивизии. 18 июня атаман Семенов объявил о предстоящем формировании 2-й Забайкальской казачьей дивизии, для чего распорядился призвать казаков младших сроков службы. Пунктами формирования дивизии назначались места стоянок уже существовавших полков (Нерчинский завод). 5 июля генерал-майору Д.Ф. Семенову было приказано объединить командование частями Забайкальского фронта, созданного для действий против партизан.

Летом 1919 года семеновские войска вели в Забайкалье активную борьбу с партизанами, на сторону которых нередко переходили и казаки самого атамана. Так, в июле в районе Нерчинского завода почти в полном составе ушел к партизанам 1-й Забайкальский казачий полк, а в районе самого Нерчинска — часть 4-го полка.

18 июля произведенный приказом А.В. Колчака в генерал- майоры атаман Г.М. Семенов был назначен помощником командующего войсками Приамурского военного округа — главного начальника Приамурского края.

В июне—августе 1919 года на Дальнем Востоке со специальной миссией находился походный атаман всех казачьих войск генерал-лейтенант А.И. Дутов. Он должен был провести инспекцию войск, ознакомиться с размахом большевистского движения, а главное, провести в жизнь соглашение между Колчаком и Семеновым и добиться отправки казачьих частей на фронт. Но все под тем же предлогом необходимости борьбы с партизанами дальневосточные казаки вновь не были направлены на запад. Семенов в конце июля 1919 года в своем послании даже указывал Калмыкову: «Не слушай Дутова... Ни одного человека на фронт не давай».

В августе выборные представители девяти казачьих войск, собравшиеся в Омске на чрезвычайный казачий съезд, обратились к забайкальцам, амурцам и уссурийцам с просьбой отправиться на Восточный фронт «на защиту родины и казачества. Но и эта просьба не была услышана.

В конце августа 1919 года во Владивостоке на встрече с атаманами Г.М. Семеновым, И.М. Калмыковым и А.Д. Кузнецовым командующий Приамурским военным округом, главный начальник Приамурского края генерал С.Н. Розанов заявил, что Омское правительство утвердило решения войсковых кругов об избрании их атаманами. 29 августа Розанов отдал ряд приказов, имевших большое значение для Дальневосточных казачьих войск. Было подтверждено их подчинение непосредственно своему походному атаману Семенову, все казачьи дела сосредоточивались в его штабе. А.Д. Кузнецов был назначен уполномоченным по охране государственного порядка в Амурской области, а И.М. Калмыков 2 сентября — уполномоченным по охране государственного порядка и спокойствия в Хабаровском и Иманском уездах и одновременно начальником гарнизона Хабаровска. Эти назначения ознаменовали собой переориентацию Омского правительства на местных атаманов как основную опору в борьбе с партизанским и подпольным движением на Дальнем Востоке.

Таким образом, конец августа — начало сентября 1919 года прошли под знаком усиления роли ДКВ и самих дальневосточных атаманов. В ожидании ответных шагов Омское правительство вновь обратилось к ним с призывом выступить на фронт. Однако и этот призыв остался без ответа.

В конце августа началось реформирование строевых частей ДКВ. Увеличивается численный состав войск, находящихся под командованием атаманов.

29 августа приказом по ДКВ № 41 атаман Семенов объявил о создании Отдельной Амурской казачьей бригады и развертывании Особого казачьего отряда в Отдельную Уссурийскую атамана Калмыкова бригаду.

В августе в Амурском казачьем войске была досрочно призвана на службу казачья молодежь. Одновременно мобилизованы 3 старших возраста; запасные сотни, сформированные из них, размещались в разных пунктах области, с тем чтобы в случае необходимости иметь возможность оперативно направлять их на борьбу с партизанами. Все остальные казаки, способные носить оружие, также привлекались к экспедициям против партизан. В то же время в конце августа в 1 -й и 3-й сотне Амурского казачьего полка были созданы подпольные большевистские организации. 5 сентября восстала и ушла к партизанам часть 3-го Забайкальского казачьего полка.

22 сентября атаман Семенов объявил о создании Отдельной Амурской казачьей бригады и назначении атамана А.Д. Кузнецова ее командиром с правами начальника дивизии, оставив за собой прерогативу утверждать кандидатуры командиров строевых частей (по представлению войсковых атаманов).

Между тем обстановка на Дальнем Востоке в конце августа - сентябре 1919 года вновь была благоприятна для белых. Партизанское движение в Амурской области было частично локализовано, в Приамурье и Приморье партизаны потерпели поражение и до ноября 1919 года активных действий не предпринимали. В Забайкалье они были оттеснены в сопки. У дальневосточных атаманов снова появилась возможность отправить часть подчиненных им войск на фронт. Но этого вновь не произошло.

Приказом атамана Семенова от 3 октября 3-й Забайкальский казачий полк из-за «неблагонадежности» был отправлен в долговременную командировку в Приморье в ст. Гродеково. Туда же направлялась и 1-я Забайкальская казачья батарея. Взамен в ноябре Уссурийский казачий полк из Гродеково был расквартирован в районе Нерчинска. Для борьбы с партизанским движением в Забайкалье атаман Г.М. Семенов 28 октября объявил о формировании из казаков Забайкальского войска охранных сотен со сведением их в полки. Были созданы 9—14 полки четырехсотенного состава. Командиры этих полков подчинялись атаманам так называемых отделов, которым предоставлялись права начальников дивизий.

Несмотря на мобилизацию, количество призванных казаков оставалось небольшим. Вместе с тем к зиме 1919 года вопрос об отправке строевых частей Дальневосточных казачьих войск на помощь А.В. Колчаку отпал сам собой в связи с поражением и начавшимся отступлением его войск, а также ростом партизанского движения в регионе.

В ноябре 1919 года осуществлялось переформирование строевых частей Забайкалья.

1-й Забайкальской казачьей дивизии (начальник генерал- майор Г. Мациевский) и 1-й отдельной Забайкальской казачьей бригаде (начальник генерал-майор Шемелин) были назначены определенные районы ответственности для борьбы с партизанами.

Для непосредственной охраны территории Амурского и Уссурийского казачьих войск от партизан 6 декабря атаман Семенов отдал приказ сформировать самоохранные сотни и свести их в полки с подчинением командиров начальникам Амурской казачьей и Отдельной Уссурийской атамана Калмыкова бригад. С той же целью атаман И.М. Калмыков 23 декабря объявил о временной мобилизации уссурийских казаков 1908—1917 гг. призыва. С 1 января 1920 года Уссурийская бригада атамана Калмыкова развертывалась в Отдельную Сводную Уссурийскую его же имени дивизию (начальник дивизии И.М. Калмыков). В ее состав вошли все строевые части Уссурийского войска. В то же время объявленная Калмыковым 23 декабря временная мобилизация встретила противодействие среди уссурийских казаков. Часть из них перешла на сторону партизан.

Общеполитическая и военная обстановка заставила белогвардейские власти и местных атаманов предпринимать чрезвычайные меры для спасения ситуации. Катастрофическое положение армий белых в районе Иркутска вынудило А.В. Колчака назначить 24 декабря 1919 года атамана Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа с производством в генерал-лейтенанты.

Разгром белогвардейских войск в Сибири, широко развернувшаяся партизанская борьба, общий кризис Белого движения заставили адмирала Колчака 4 января 1920 года передать всю полноту военной и гражданской власти на территории восточной окраины России атаману Г.М. Семёнову.

Однако все попытки атаманов ДВК жесткой военной диктатурой подавить подпольное и партизанское движение не увенчались успехом, колчаковская власть на Дальнем Востоке была в конечном итоге свергнута. 31 января 1920 года во Владивостоке наместник Колчака генерал С.Н. Розанов был смещен. Бразды правления перешли в руки Временного правительства Приморской областной земской управы.

В начале 1920 года большая часть казаков строевых частей Амурского казачьего войска сочувствовала партизанам, а 5 февраля, когда колчаковская власть в Амурской области окончательно пала, амурцы перешли на сторону образованной здесь советской власти.

12 февраля ввиду своей ненадежности Отдельная Сводная Уссурийская атамана Калмыкова дивизия была переформирована в Особый Уссурийский атамана Калмыкова отряд, который 13 февраля ушел из Хабаровска в Китай. 16 февраля в город вошли революционные войска. Уссурийское казачье войско перешло на сторону Временного правительства Приморской областной земской управы.

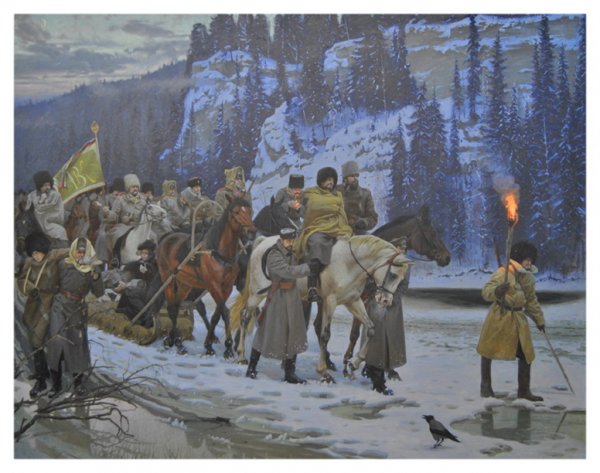

И только в Забайкалье атаман Семенов при активной помощи японских интервентов сумел сохранить свою власть. В середине февраля 1920 года туда прорвались отступавшие из Сибири под ударами Красной армии каппелевцы (оставшиеся относительно боеспособными колчаковские войска), которые соединились здесь с семеновскими частями.

В ноябре 1920 года все они (в том числе часть забайкальского казачества) под натиском Народно-революционной армии Дальневосточной республики были вынуждены оставить Забайкалье и уйти в Приморье. Осенью того же года Забайкальское казачье войско упразднено.

Таким образом, казачий сепаратизм, его ориентация на иностранные державы, атамановщина настраивали население Дальнего Востока в целом против белогвардейских властей. Все это, а также отказ местных атаманов отправить подчиненные им боеспособные войска на помощь А.В. Колчаку явилось одной из причин поражения Белого движения в Сибири. ?

Источник: С.Н. Савченко «Участие казачьих войск Дальнего Востока к Гражданской войне …», «Военно-исторический журнал», № 6, 2009 г. с. 23

К теме участия сибиряков в Первой мировой и гражданской войнах мы обращались в рассказах:

- о Тобольской губернии;

- о мобилизации 1914 года в Западной Сибири;

- о потерях сибиряков;

- об участии Забайкальского казачьего войска в Первой мировой войне;

- о казачьих войсках на Дальнем Востоке и их участии в гражданской войне;

- о конце Великого Сибирского похода белой армии;

- о шелопугинском бое и ликвидации Белого Забайкалья;

- об установлении Белой власти в Забайкалье;

- о Февральской революции 1917 года в Тюмени;

- о Революции 1905-1907 гг. в Тюмени;

- об Октябрьской революции 1917 года в Тюмени;

- о падении Советской власти в Тюмени в июле 1918 года.

а также в других материалах, которые Вы найдете на нашем сайте.