Тюремная жизнь в сибирских острогах XIX века

Представляем вашему вниманию очерк Бограда В. в современном написании, опубликованный в 1863 году в журнале «Современник». Он описывает жизнь арестантов в тюрьмах, на этапах и в дороге, потом жизнь на заводских работах, жизнь бродяг, которые составляли в Сибири особый класс людей. Эта часть посвящена тюремной (острожной) жизни.

Тюрьмы в Сибири, как и вообще в России, разделяются на два главные отделения: подсудимое и пересыльное. Какого рода арестанты содержатся в них, показывает самое их название. Каждое отделение разделено на несколько различной величины камер, чрезвычайно грязных, особенно в небольших уездных городах; подсудимое отделение всегда бывает немного лучше устроено, чем пересыльное.

Кроме того, в каждом остроге есть маленькие, грязные, сырые комнатки (называть их комнатами, впрочем, довольно трудно) с весьма небольшими оконцами, находящимися в верхней части комнаты; эти комнатки носят название секретных; в них сажают важных подсудимых и вообще в чем-нибудь провинившихся арестантов, по одному в номер, а иногда, по недостатку номеров, по два и по три. Остальные камеры (подсудимый и пересыльный) называются общими и также отличаются грязью и удушливым воздухом; в них бывают обыкновенно в длину комнаты, у двух противоположных стен, деревянные нары, а если камера побольше, то нары ставятся и по средине ее, так чтобы между ними было только небольшой проход, аршина в полтора.

В углу почти каждой камеры висит образ. Вот и все убранство камеры. На нарах теснятся арестанты, владея каждый местом, где только можно лечь; лежат большею частью на голых нарах, подложив одежу под голову; у кого есть лишняя одежа, тот кладет ее под себя. Иногда, особенно в пересыльных камерах, теснота доходит до того, что третья часть арестантов спит на полу и под нарами. В камерах, в которых без вреда для здоровья большее число, а в большие камеры помещают до 80-ти арестантов, а иногда до 100 и более от этого воздух в них представляет всегда обилие углекислоты и недостаток кислорода; кроме того, зловоние усиливается еще значительно грязным содержанием отхожих мест, которые находятся тут же в коридорах.

Наконец, в тобольской тюрьме есть еще особое, так называемое дворянское отделение, состоящее из семи или восьми маленьких комнаток, и в каждой из них есть столик и кровать с тюфяком, подушкой и одеялом, хотя и довольно сомнительной чистоты. При дворянском отделении есть особенный небольшой дворик. В других тюрьмах такого отделения нет, но там для ссыльных дворян, и преимущественно для политических преступников, очищают отдельные небольшие камеры.

Воздух в арестантских камерах, как я уже сказал, чрезвычайно удушлив, но вдобавок к этому в самых тюрьмах, например, в Томске, арестантов чрезвычайно редко выпускают гулять по двору; в остальных тюрьмах, особенно в уездных городах, они могут гулять по двору ежедневно, довольно долгое время, а иногда и целый день с утра до вечерней поверки, т. е. до того времени, когда начинает смеркаться. Но эта привилегия дается большей частью только арестантам мужского пола; женщины выпускаются гулять на двор, обыкновенно на несколько часов, раз или два в неделю, а иногда только по праздникам. Остальные дни недели они заняты работой, стирают казенное белье для арестантов или моют полы в остроге.

В некоторых городах каждую субботу посылают партию женщин (до 10 человек) в город мыть полы у властей; некоторые из властей платят за это каждой из них копеек по десяти. Работы на казну в остроге производятся ими, конечно, даром. Добывать деньги они имеют случай и шитьем для арестантов, или стиркой собственного арестантского белья.

Для мужчин-арестантов, в губернских городах, при остроге устроены мастерские, где может работать каждый знающий какое- нибудь ремесло. Эти мастеровые арестанты работают обыкновенно на своих товарищей, но часто добывают заказы и из города, или с воли, как говорят арестанты, получая и в том и другом случае хорошая деньги. На ближайшее начальство работают большей частью даром; высшее же, хотя и платит им за работы, но цены довольно умеренные; бывают, конечно, исключения.

Большинство мастеровых составляют сапожники, потом портные, столяры и переплетчики, представителен прочих ремесел бывает мало, а иногда и вовсе не бывает; они и есть между арестантами, да не работают, потому что нет инструментов, а когда и попадаются инструменты казенные, то большею частью негодные. Работают хорошо и честно очень немногие из мастеровых; большинство же работает с грехом пополам, стараясь только сбыть с рук заказ. Это, впрочем, особенность не одних арестантов, а вообще большей части русских мастеровых.

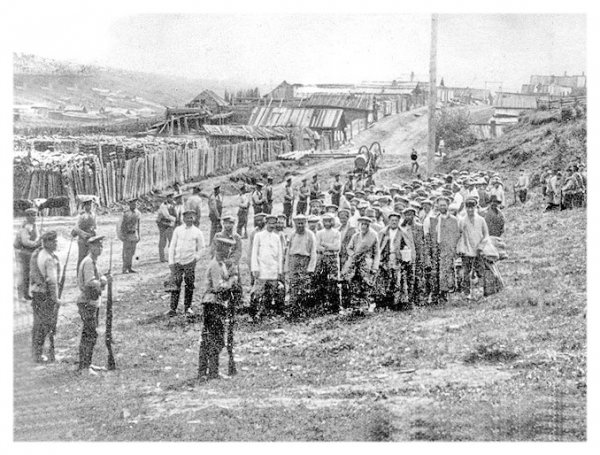

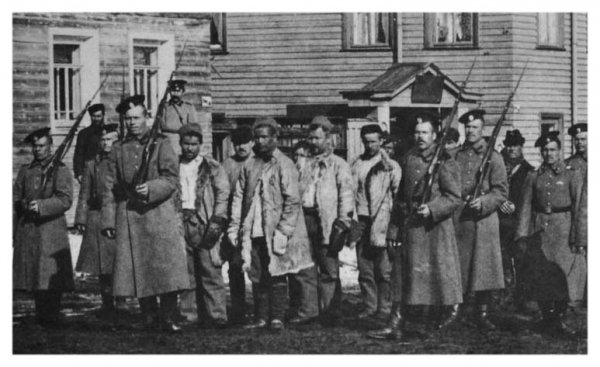

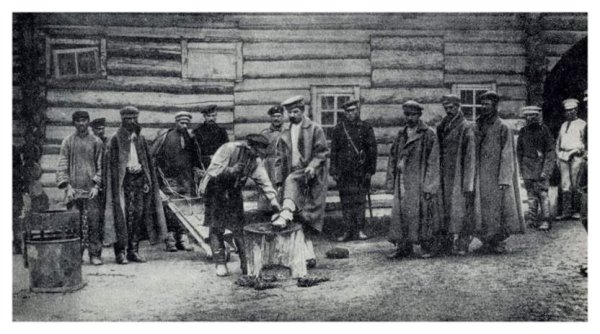

Из арестантов, не работающих в мастерских некоторые желающие ходят ежедневно на разные городские работы: на чистку улиц, устройство домов, мостов и т. п. Несколько лет тому назад в Иркутске работали арестанты при устройстве довольно длинного моста через реку Ушаковку, а в 1863 году, летом, работали в нескольких верстах от Иркутска над устройством новой дороги. Вообще с помощью арестантов произведено в Иркутске экономическим образом несколько полезных работ; на этих работах арестанты получают иногда поденную плату копеек 10, 15 и более, но большею частью работают даром. Впрочем, ходить на работы для арестанта необязательно. Обыкновенно в седьмом часу утра надзиратель вызывает желающих, и желающие всегда оказываются, а иногда и довольно много, потому что арестант знает, что, хотя за работу он и не получит денег, но по крайней мере, проведет день не в душном остроге, пройдется до места работы по городу, на вольных людей посмотрит, может увидаться дорогой с знакомыми, а главное почти всегда может выпить шкалик, другой водки, а иногда и напиться до положения риз.

При этом бывают презабавные случаи. Например, весной 1863 года, пошла как-то из красноярской тюрьмы партия арестантов на работу, возвратилась вечером, ее по обыкновению обыскивают, не несет ли кто водки, карт или табаку (на табак, впрочем, в тюрьмах не обращают теперь большего внимания, особенно в Сибири), потом проверяют, все ли возвратились -оказывается, нет трех человек: это, впрочем, явление обыкновенное, повторяющееся весною почти каждый день во всех городах, где ходят на работу; но вот что возбудило всеобщий смех: на другой день поздно вечером раздается сильный стук в острожные ворота; ефрейтор отпирает их, спрашивает, кто пришел, оказывается один из пропавших накануне арестантов, объяснивший при этом, что он вчера на работал напился так что не мог идти и лег спать тут же в стороне, где работают; когда партия кончила работу и уходила, конвойные не заметили его и оставили тут; проснувшись утром, он решил, что хотя бежать и не хочет, но в острог идти еще рано — нужно прежде опохмелиться; в этом заняли он провел целый день и уже вечером явился к тюремному начальству.

Большинство ходит на работу, чтобы напиться, — потому что в остроге водки мало, да и при том чрезвычайно дорога, —так что партия приходит с работы навеселе. Надобно, впрочем, заметить, что в Западной Сибири, до города Ачинска (т. е. до границы Восточной Сибири), где все караулы находятся в руках линейных солдат, арестантам жить не так свободно. С Ачинска же, т. е. в Восточной Сибири, где караульными бывают единственно казаки, не пропитанные на столько службой, как солдаты, арестанты пользуются с их стороны некоторыми льготами.

На городские работы ходят обыкновенно человек 30, 60, иногда 80 и даже до 100, смотря по роду работ. В Иркутске, например, обыкновенно летом, ходит около 80 человек; в Красноярске средним числом 30; в Тобольске тоже около этого. В мастерских занимается человек 10 или 20, редко более, так что, например, в Иркутске занято работой арестантов человек сто, тогда как число всех содержащихся в тюрьме часто превышает четыреста.

В Тобольске число занятых арестантов еще менее ста, а число всех содержащихся бывает обыкновенно около 600, а часто и гораздо более. Бывали случаи, что во время разлива рек, когда нельзя было отправлять партии в дорогу, число содержащихся в тобольском замке переходило за тысячу, так что многие арестанты принуждены были жить на дворе, не смотря на вместимость громадного острога; и вся эта масса, за упомянутыми выше исключениями, никаким делом не занимается.

Понятно, что, проводя в безделье часто многие годы, во время производства его дела, арестант обленивается и занимается только игрой в карты да пьянством, а, чтобы иметь на это деньги, старается стащить везде и все, что только можно, даже у всякого из своих товарищей. Примеры безукоризненной честности хотя и есть, но очень редки. Впрочем, нельзя строго осуждать арестанта за воровство. Он большею частью не знает никакого мастерства, а что знает, то не всегда может приложить к делу; он не знает мастерства, следовательно, не имеет возможности честно выручать деньги, при обилии свободного времени, под влиянием дурных товарищей, не имея часто даже никакой движимой собственности; наконец казенное содержание весьма мало, а между тем праздность развила в нем страсть к игре и пьянству, и эти потребности тоже требуют удовлетворения, на что нужны деньги; у арестанта нет их, и он ворует. Мало по малу он втягивается во вкус воровства, и с помощью уроков разных артистов воровского искусства, со временем сам становится таким же.

Кроме искусства воровать, между арестантами существует другое не менее важное искусство—прятать, чтобы в случае обыска не нашли украденной вещи. И по той, и по другой части есть своего рода специалисты: одни воруют у вас на глазах, так что вы этого не заметите; другие прячут краденое, так что вы его не найдете, прячут всюду, под полом, в дымовых трубах, закапывают на дворе и т. п. Всем более или менее известно множество случаев, в которых выказывалось искусство этих артистов. Расскажу только один, наиболее оригинальный.

В одном из сибирских городов был при остроге подрядчик, на которого арестанты были почему-то злы; приехав однажды в тюрьму, подрядчик этот оставил лошадь на дворе, а сам пошел к смотрителю. Арестанты, пользуясь этим временем, выпрягли лошадь и увели ее; выходит вскоре подрядчик и видит на дворе одну телегу — лошади нет. Произошла кутерьма, приехал городничий, обыскали всю тюрьму и никаких признаков лошади не нашли. Городничий начал тогда просить арестантов, чтобы они сказали, куда спрятана лошадь, обещав, что никто из них за эту мастерскую штуку не будет наказан. Арестанты ведут его в острожную баню, выколачивают под полком несколько досок и выводят оттуда лошадь. Говорят, что при этом городничий ударил себя по лбу и, подобно Чичикову, воскликнул; «ах, я Аким-простота».

Вообще воровство сильно развито между арестантами. Крадут все, что можно: хлеб, белье, разные вещи, а главное, деньги. Арестанты знают эту взаимную слабость и самым старательным образом скрывают свои и чужие деньги, прячут их и в пустых стенках ящиков, заклеивают в книги, зашивают в белье и платье, преимущественно в канты, кладут в каблуки, которые делаются для этой цели пустыми, с отверстием внутрь сапога, носят в ремнях, которые подвязывают под колена и вообще придумывают разные хитрости. Но арестанты знают уже все эти уловки, наблюдают друг за другом, какое именно из сейчас упомянутых средств кто употребляет, и, если кто узнал, где у другого находятся деньги, непременно улучит минуту и украдет их, особенно у неопытных новичков, украдет вместе с вещью, в которой они спрятаны.

Есть между арестантами еще особый оригинальный род воровства, именно кража бумаги. Арестанты курят махорку из трубок, но там, где на курение смотрят сквозь пальцы. Напротив, где за этим смотрят строго, где трубки отбирают и хозяев их наказывают, там они курят папиросы, потому что трубок не напасешься, если их постоянно будут отбирать, и, кроме того, там трубка всегда будет служить уликою курения, а папиросу выкурил и нет ее, отыскать нечего, потому что и табак арестанты покупают по не многу, папиросы на две, на три. Папиросы они делают из махорки, которую обертывают бумагой всевозможных сортов, предпочитая однако ту, которая потолще. Так как на этот предмет бывает большой расход бумаги, то арестанты и стараются добывать ее всюду, крадут, у кого заметят книги в все бумажное.

В Тобольске, например, зимой 1863 г. одна из арестантских партий была вызвана в приказ о ссыльных к одевке, то есть к получению на дорогу казенных вещей и, по обыкновению, стояла в коридоре приказа, где находилось несколько шкафов с разными казенными бумагами и делами. Часовой стоял только у входа в коридор и не был особенно внимателен, заботясь только, чтобы арестанты не прошли в дверь, у которой он стоял. Некоторые арестанты, воспользовавшись этим временем, вынули доски сзади одного из шкафов, так что снаружи это было вовсе незаметно и повытаскали оттуда изрядное количество разных бумаг, и между прочим весьма нужных, например, партионные списки и другие экстренные бумаги, которые через два дня нужно было отправить вместе с партией, и которые лежали уже приготовленные.

Партию одели, отпустили в острог и уже потом увидели, что в шкафах недостает многих бумаг. Чиновники приказа догадались, в чем дело; сейчас же в остроге произведен был обыск и часть бумаг найдена. Несколько человек арестантов отданы по этому делу под суд.

Я уже сказал, что содержание, получаемое арестантами от казны, весьма мало, а Сибирь вовсе не отличается дешевизной припасов, особенно дорогой, так что на эту сумму трудно удовлетворить аппетит у человека, сделавшего 20—30 верст. В остроге еще сносно, потому что тут артель выбирает повара, который может стряпать, и тогда арестант имеет возможность на казенный деньги похлебать по крайней мере горячих арестантских щей. Если все содержащиеся в остроге отдадут повару казенные кормовые деньги, на это повар все-таки хоть что-нибудь может приготовить. Дорогой, на этапах и это не всегда можно устроить, потому что часто негде и некогда; арестанты приходят, проголодавшись и покупают все у торговок, — где им голодным дожидаться артельных щей, если бы их и можно было приготовить.

В острогах тюремное начальство никогда и не выдает арестантам кормовых на руки, а само производить на эти деньги закупку припасов, из которых повара-арестанты готовят пищу на всю тюрьму. Каждый арестант в тюрьме получает в сутки «пайку» или паек черного хлеба, весом обыкновенно около 3 фунтов, а в иных тюрьмах и около пяти фунтов; там, где делают подаяние капустой и другими снадобьями, есть возможность вместо капусты для щей употребить казенные деньги на хлеб. Кроме этой пайки хлеба, выдаваемой на весь день, арестантам в 11 часов утра и в 6 часов вечера, приносят в камеры из кухни ушаты каких-то сырых неблаговидных и неблаговонных щей. Что это за щи, из каких материалов они сварены, знает один только варивший их повар. Вот и вся арестантская пища.