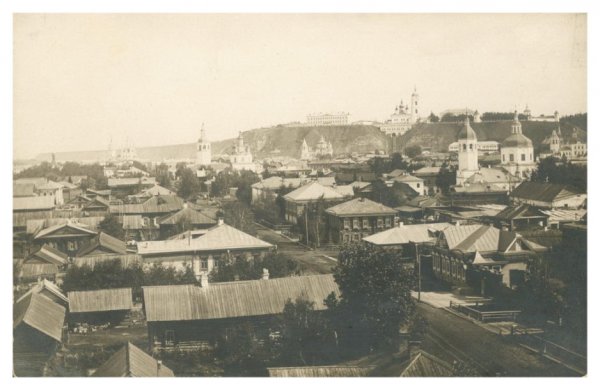

Народные праздники в Западной Сибири XIX века

Опубликовал: zampolit, 16-03-2018, 06:44, Путешествие в историю, 2 874, 0

Значительно большим влиянием, чем государственные праздники на массы горожан обладали традиционные народные праздники, связанные с земледельческим календарем. Один из таких праздников, корни которого уходили в глубокую древность, были святки, продолжавшиеся с вечера 24 декабря по 6 января.

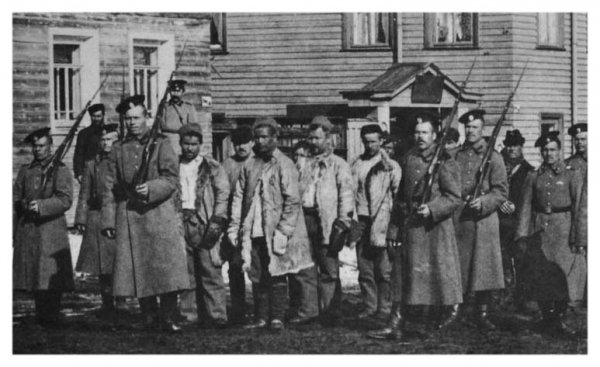

Во время святок в городах Западной Сибири имел широкое распространение обычай ряжения. В Березове и в начале 1860-х гг. на святках главным развлечением жителей был прием ряженых. Ими выступали и мужчины, и женщины. В социальном отношении ряжеными были мелкие канцелярские чиновники, мещане, казаки. Посещение горожан солдатами имело некоторую специфику: они не переряживались, а оставались в форме. Причем, «представления» они устраивали групповые: «Солдатики представляют неизменную лодку (популярная народно-драматическая игра), — писал один из наблюдателей, — сядут на пол, а один станет в качестве рулевого и затягивают песни, помахивая палками вместо весел».

Чиновник и краевед Г. Колмогоров утверждал, что в уездных городах в святочных ряжениях участвовали все возрастные группы сибиряков, в том числе и пожилые люди, исключая лишь старообрядцев. Но ряжения были характерным явлением празднования святок не только в уездных, но и в губернских городах. Историк П.А. Словцов в книге «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.» писал, что в городе от Рождества до крещенского сочельника среди жителей принято рядиться в «маскированные костюмы» и «прохаживаться с фонарями по улицам или ездить в шутливых нарядах и входить в домы, где им не препятствуют». Вероятно, таких домов, в которых отказывались от приема ряженых, было очень мало не только в первой трети XIX в., но и спустя 30 лет. Причем, как отмечал омский чиновник К. Губарев, «самые аристократические дома» открывались в Сибири для ряженых, «между которыми часто появляются лакеи, горничные и кухарки и интригуют своих господ». О популярности ряженых среди чиновничьей верхушки свидетельствует письмо дочери тобольского губернского прокурора М.Д. Францевой, которая 11 февраля 1849 г. писала Н.Д. Фонвизиной о святках, проведенных ею в Омске: «Во время святок я три раза маскеровалась, нас ездила большая кампания, у многих мы были, в некоторых местах танцевали, были у Шрама (директор кадетского корпуса) и встретили там князя (генерал- губернатор П.Д. Горчаков), он старался очень, чтоб нас узнать, но однако ж не успел в этом».

Посещение домов ряжеными было желательным событием праздничного досуга горожан. Так, П.П. Ершов 7 января 1845 г. с огорчением писал другу в Петербург, что в течение «маскарадных вечеров было у меня масок до тридцати. Между тем как в старом нашем доме я их считал сотнями». В середине XIX в. и в уездных городах в богатых домах во время святок бывало по «нескольку сот» ряженых, и «все они угощаются вдоволь».

В середине XIX в. усилился развлекательный элемент святочных ряжений. Это, в частности, проявилось в том, что ряженые разъезжали, как правило, большими группами вместе с музыкантами. Как писал в 1858 г. один из наблюдателей, спрос в эти дни на музыкантов превышал предложение. Никаких упоминаний о ритуальном значении этих святочных ряжений не встречается, хотя некоторые из них в Березове, в частности, «представление лошади», которое устраивали казаки, имело весьма архаичный характер. Но, судя по описанию К. Губарева, магическое значение этого обряда — обеспечить плодородие полей и уберечь человека от всякого зла — было утрачено его участниками. Цель участников святочных ряжений в Березове, не говоря уже о крупных городах Западной Сибири — весело провести время: повеселить или немного испугать хозяев и самим развлечься.

В городах Западной Сибири с конца XVIII в. для «благородных» устраивали балы, маскарады, спектакли. В XIX в. число общественных увеселений на святках ощутимо возросло. В обычную практику в Тобольске и Омске вошло устройство театральных постановок силами учащихся военно-учебных заведений, гимназий и солдат. В Барнауле спектакли ставились горными инженерами и членами их семей. Постепенно культурно-зрелищные мероприятия распространялись и на другие города. Однако спектакли, балы, маскарады, концерты примерно до середины XIX в. охватывали главным образом лишь чиновничество и купечество. Для городского простонародья были доступны только представления в солдатских театрах. Но в 1850-х гг. в Томске появились «вольные маскарады», устраиваемые в городском театре на святках и масленице. В вольных маскарадах участвовали самые широкие слои горожан, большинство из которых приходило в масках, а многие «в русских и фантастических костюмах».

«Вольные маскарады в Томске нельзя смешивать с «вольными собраниями по билетам», имевшими место в Омске в конце XVIII в., что иногда случается в литературе. Круг участников «вольных собраний» конца XVIII в. в Омске был узок и ограничивался офицерами и гражданскими чиновниками. Сама цена билетов, в которую входила и стоимость угощения, была недоступна для подавляющего большинства горожан — 4 руб. 30 коп. В Омске, как и в Барнауле, были чрезвычайно сильны сословные перегородки даже в середине XIX в. Исчерпывающая информация об этом содержится в докладной записке жандармского майора Гедде, который 12 января 1857 г. писал, что в Омске небогатое купечество не сливается с чиновничеством «по недостаточному образованию своему и средствами». Поэтому вольные маскарады середины XIX в. в Томске и, возможно, в некоторых других городах, были качественно новым явлением общественного быта, определявшегося уже буржуазным подходом к устройству праздничных городских развлечений.

В организации досуга чиновничества и офицерства Томска, Тобольска, Омска, как и городов Европейской России, заметную роль в середине XIX в. играли добровольные объединения «благородных» в клубы. В Тобольске и Томске в «благородные собрания» входила и верхушка купечества. Клуб был единственным учреждением, объединявшим семьи военных и гражданских чиновников для совместного проведения досуга. Первый клуб, судя по глухому упоминанию о нем А. Коцебу, возможно, появился в Тобольске в конце XVIII в. и принадлежал частному лицу. Клубы середины XIX в., существовавшие в городах Западной Сибири, как правило, открывались осенью и функционировали на деньги, собранные по подписке. Клубный сезон обычно заканчивался летом. На танцевальные и карточные вечера, балы, маскарады, концерты, проводившиеся в клубах, часто допускались лишь их члены и приезжие из дворян.

Святки продолжались от Рождества до крещения. Рождество было одним из важнейших религиозных и народных праздников. Кроме религиозной части он имел и развернутую бытовую сторону. В середине XIX в. в городах Западной Сибири еще были широко распространены некоторые традиционные обряды, которые русское население исполняло в этот праздник. Дети и подростки в этот день с утра ходили по городу и «славили Христа». Этим занимались втайне от начальства и воспитанники Омского войскового казачьего училища.

Обычай «славить» был популярен среди всех социальных групп горожан. 12-летний К. Знаменский, которому Рождество 1854 г. пришлось встретить в дороге, с огорчением оставил в своем дневнике запись: «...сегодняшнего дня было Рождество, я все думал, что вот в г. Омске сейчас благословят к обедне, и представлял себе, что у нас сию минуту славят мальчики, и для меня очень неприятно, что праздник провожу в дороге...». Среди тех, кто принимал на Рождество славильщиков, были и декабристы.

Новый год в первой половине XIX в. не занимал среди календарных праздников того места, который он имеет ныне, когда он стал, по преимуществу, семейным праздником. В первой половине XIX в. это был главным образом общественный праздник. В этот день горожане с утра посещали собор, где слушали службу с «молитвой за царя». На утреннем богослужении 1 января обычно собиралось много прихожан во главе со всем местным начальством. Затем в «благородном обществе» следовали визиты, поздравления. В губернских городах в середине XIX в. было принято подносить губернатору приветственный адрес от имени городского общества. Праздничные визиты были многочисленными и утомительными. «Несносные визиты!» — в сердцах отозвался о них Сулоцкий в одном из частных писем 1843 г. В середине XIX в. в Томске, а затем и в других городах Западной Сибири вошла в практику замена визитов денежными пожертвованиями в пользу приютов или учебных заведений. Каждый, кто вносил денежное пожертвование на эти цели, считался уже исполнившим «долг праздничных визитов». Замена праздничных визитов денежными пожертвованиями на Рождество, Новый год и Пасху была прогрессивным явлением общественного быта, она освобождала горожан от утомительного и малоинтересного времяпровождения, а также позволяла получить некоторые денежные средства для нужд народного образования и призрения сирот.

Вечером 1 января обычно у главы местной администрации давался бал. Новогодние балы иногда были костюмированными. И.Б. Маркова считает, что рождественские маскарады вошли в моду в губернских городах Сибири к середине XIX в. Однако уже в конце XVIII в. маскарады были обычным явлением общественного быта чиновничества в отдельных городах Западной Сибири — Омске, Тобольске и, вероятно, в Барнауле. Маскарады уже в то время не были приурочены только к Рождеству, их устраивали и по другим праздникам, а иногда даже в обычные дни, например, по случаю приезда в город высоких гостей. В первой четверти XIX в. маскарады были обычным явлением и в Иркутске. В редких случаях, если в городе отсутствовало губернское начальство, новогодние балы для «общества» давались кем-либо из чиновников, которым это позволяли средства. Так, в Барнауле новогодний маскарад был у жандармского майора Шишмарева, разославшего приглашения «ко всем чиновникам. Новогодние балы устраивались также в благородных собраниях, так, в Томске в 1858 г. 1 января был большой бал для «благородных», а 2 и 3 января уже в рамках святочных развлечений маскарады: первый — «вольный», второй — «благородный».

Помимо общественных новогодних развлечений, в среде чиновничества в крупных городах края в 30-х — 40-х гг. XIX в. существовал обычай встречать Новый год в семье или в кругу друзей в ночь с 31 декабря на 1 января.

С.А. Токарев и Т.Д. Филимонова полагают, что в России елка известна с 1840-х гг. Однако, в это время елка уже устраивалась в некоторых чиновничьих семьях в крупных городах Западной Сибири, а также на Рождество в Томском детском приюте. Первое известное нам упоминание о детской елке принадлежит Е.С. Поярковой, которая 23 января 1839 г. писала из Барнаула, что в сочельник она устроила для детей елку.

Среди горожан региона встреча Нового года сопровождалась обычаями, связанными с гаданиями и разного рода приметами. Как и в других регионах проживания русского населения, в крае наиболее популярны были гадания среди девушек. Но гадания и приметы были распространены и среди других половозрастных категорий населения. Например, в тюменском простонародье в этот день в ходу были приметы, связанные с магией первого дня. Считалось, что, если 1 января «кто, поскользнувшись, упадет, то в этот год непременно умрет». Гадали не только в Новый год, но и в другие дни святок. Сроки святочных гаданий были весьма продолжительны. Один корреспондент писал из Тобольска, что «в простонародье гадают даже в крещение».

Далеко не все верили в гадания, хотя гадали на святках и в чиновничьей среде. Здесь гадания сохраняются по традиции, и их цель не в предсказании будущего, а в развлечении участников. Так, М.Д. Францева писала 11 января 1849 г. Н.Д. Фонвизиной из Омска: «Новый год мы встретили у Капустиных (семья советника Главного управления Западной Сибири, женатого на сестре Д.И. Менделеева), там много было гостей, для детей была елка, в продолжении вечера гадали в разные гаданья, пускали петуха и он ни к одной кучке не подошел, как только к моей, пели подблюдные песни, а мне все выпадали свадебные, так что под конец вечера надо мной стали шутить и поздравлять меня».

Еще более любимым народным праздником была масленица. В Сибири в первой четверти XIX в. масленица праздновалась в течение всей недели, но, как отмечала Е.А. Авдеева, прекрасно знавшая городской быт того времени, «настоящее гулянье» начиналось со среды. Офицер И. Белов, служивший в Омске в 1840-х гг., писал, что в городе наибольшее оживление происходило в последние три дня масленицы.

По сравнению с концом XVIII в., когда в отдельные годы, например, в 1794 г. в Омске, общественные масленичные развлечения начались даже не с понедельника, а еще с воскресенья предшествующей масленице пестрой недели, в середине XIX в. произошло существенное сокращение праздничного времени. Причем, этот процесс имел неодинаковые темпы в крупных и малых городах. По-разному проявила себя тенденция к сокращению празднования масленицы в различных социальных слоях. Официально правительство признавало праздничными днями лишь пятницу, субботу и воскресенье сырной недели, поэтому в большей степени сокращение празднования масленицы произошло среди чиновничества и всех лиц, состоявших на государственной службе, и в тех городах, где процент служащих был наиболее высоким.

Характерные черты празднования масленицы — катания с ледяных гор и катания в санях — наблюдались во всех городах края. Обычай заливать накануне масленицы общественные катальные горы был распространен не только в городе, но и в селе. Однако, если в селах устраивали горы вдоль или поперек реки, то в отдельных городах Западной Сибири в середине XIX в. их возводили на городских площадках. В Омске и в Тобольске в 1840-х гг. общественные катальные горы заливали на плац-парадном месте. Хотя ранее, в конце XVIII — начале XIX в., в Тобольске они размещались на Иртыше. Аналогичные территориальные изменения места катальных гор произошли в Петербурге и Москве. В столичных городах эти перемены были вызваны главным образом стремлением властей обеспечить большую безопасность участников катаний. В Западной Сибири причины изменения места катальных гор были иные. Вероятно, местные власти сделали это по примеру столичных городов, чтобы придать центру города наибольшую яркость и красочность. С этой же целью общественные катальные горы украшали елками, по вечерам иллюминовали, а сами горы перенесли на одно из центральных мест города — «плац-парадное», где проходили военные парады, торжественные воинские смотры в дни важнейших государственных праздников. Другая причина переноса катальных гор в центр города была связана с процессом буржуазного развития. В Тобольске, Омске, Таре и Ялуторовске, а, возможно, и в некоторых других городах, в середине XIX в. общественные катальные горы были платными. Очевидно, что их владельцы в целях получения наибольших прибылей стали строить катальные горы в центре города.