Как и куда бежали из сибирской каторги в XIX веке

Представляем вашему вниманию очерк Бограда В. в современном написании, опубликованный в 1863 году, в журнале «Современник». Автор описывает жизнь арестантов в тюрьмах, на этапах и в дороге, потом жизнь на заводских работах, жизнь бродяг, которые составляли в Сибири особый класс людей. Эта часть посвящена побегам из мест заключения.

Одну из особенностей Сибири составляет целый класс бродяг. Бродягою называется обыкновенно всякий бежавший из своего местопребывания, то есть рудника, завода, крепости или деревни (если он поселенец), и пробирающийся по Сибири, по направлению от Нерчинска к России.

Бродяги есть и в России, но там их, сравнительно с Сибирью, мало, они там строго преследуются и вообще имеют другой характер; они ведут себя гораздо тише и скрываются обыкновенно под разными названиями, то богомольцев и странников, то других подобных лиц; вообще они стараются скрыть, что они бродяги, зная, что большая часть населения в России не расположена к ним и большею частью выдает их начальству.

В Сибири совсем другое. Бродяг там несравненно больше против России, они попадаются постоянно, начиная с марта месяца, а с мая их можно встретить на каждых 20 верстах, иногда целыми партиями. А главное, что в Сибири они имеют между жителями право гражданства: их никогда не берут, если они только не сделали никакого преступления; бывает, что задерживают бродяг без всякой особенной причины, но такие случаи чрезвычайно редки и задержавшему тогда несдобровать; бродяги узнают об его поступке и узнав, рано или поздно, тот или другой, зарежут его.

Поэтому сибиряк редко решается задерживать бродягу и скорее сам расправится с ним, если поймает его в краже; убьет его сам, но не повезет к начальству. И остальные бродяги на эту расправу редко претендуют, особенно в восточной Сибири, и винят своего товарища, зачем он крал; случается, что они сами ловят таких воров, сами расправляются с ними «как Бог на душу положит», но всегда жестоко, потому что «не воруй, говорят они ему; ты знаешь, что ты не один здесь ходишь — здесь ходят сотни, которые из-за тебя должны страдать, потому что в деревне, где случилась кража, произведенная бродягой, там уж другим бродягам ничего не подадут, да еще пожалуй будут ловить их».

Имея таким образом в некотором роде право гражданства, сибирский бродяга идет смело, никогда не скрывает, кто он. Он знает, что жители всегда накормят его, да еще дадут запас на дорогу, да и начальство иногда или просто промолчит при встрече с ним — не гнаться же ему за ним, особенно если вблизи лес, — или приветливо поговорит с ним, а иногда и денег даст. Последнее, случалось, делало в старые года даже самое высшее начальство.

Бродягами становятся обыкновенно каторжные, которые считают тяжелым отработать свой срок; таких беглых иногда ловят, наказывают, плетьми и увеличивают им, прежний срок работ; но если арестант, при прежнем, меньшем сроке не хотел жить в завод, то при увеличенном не будет жить и подавно, и бежит; его иногда опять ловят, еще больше увеличивают срок работ, который уже наконец делается вечным — тогда уже арестанту ничего более не остается, как постоянно бегать, отделываясь по временам за это спиной: век ведь не проработаешь. Таким образом, он и проводит всю жизнь в бегах, до самой смерти.

Бродяги собственно бывают двух родов; бродяги из любви к искусству, и бродяги по необходимости. Первых не очень много, хотя и встречаются такие, которые никогда не могут поселиться оседло; их все тянет в лес, для них жизнь бродяги, исполненная приключений, составляет особенное удовольствие, но таких может быть не более трех процентов всего числа бродяг. Остальные идут стрелять савотейки (бродяжничать), потому что для них невыносима принужденная каторжная работа и жизнь рабочего арестанта; кроме того, их тянет к своим, в Россию, откуда их оторвали.

Я видел одного арестанта, который три раза бегал из Нерчинских заводов в Россию, к своей жене и детям; но дальше Пермской губернии доходить ему не удавалось: его ловили и, дав известное количество кнутов (тогда еще наказание кнутом не было уничтожено), снова посылали в рудники, увеличивая каждый раз срок работы. Наконец он бежал в четвертый раз и на этот раз дошел до самой деревни, близь Ярославля, явился к жене и уговорил ее идти с ним; та согласилась, и они оба явились к местному начальству: один с объявлением, что он беглый, пришедший за своей женой, а другая с просьбою о позволении ей отправиться в Сибирь вместе с мужем; ее просьбу приняли, его конечно отдали под суд и на одиннадцатый месяц прочли судебное решение — 60 плетей и ссылка в каторжную работу на очень большой срок. По исполнении приговора, он отправился наконец в Сибирь с тем, о чем восемь лет хлопотал —с женою и детьми.

Многие из этого рода бродяг сами ругают свою жизнь, но не могут бросить ее скоро: они прежде ищут себе верное местечко, где бы они могли приютиться безопасно с фальшивым паспортом, или даже вовсе без него. Но многие из них сами виноваты, что не могут приютиться: не выдержат, украдут как-нибудь, их и поймают и шлют назад.

Вот, например, случай, доказывающий отчасти, что многие бродяги желают вести оседлую жизнь: перед осенью 1862 г. в Сибири ходили слухи о каком-то манифесте, в котором, по словам сибиряков, будто бы говорилось, что всех явившихся к начальству бродяг будут приписывать на поселение. Многие из бродяг поверили этим слухам, и стали являться по всей Сибири к местным властям; особенно много, как говорят, явилось их по Томской губернии. Каково же было их разочарование, когда им пришлось получать то, чего они вовсе не ожидали—плети и ссылку на каторжные работы.

Бегают и поселенцы, которым жит нечем, а таких довольно много; некоторые из них бегают часто с золотых промыслов; наймется, например, поселенец к какому ни будь частному золотопромышленнику, возьмет по обыкновению задаток рублей в тридцать и более, а так как на этот задаток приходится жить почти целый год (при копании золотых россыпей им полагается 3 рублей серебром в месяц, а при промывке золота известный процент) и жить все время без денег,—потому что полученный задаток большею частью в тот же день остался в кабаке,—то он обыкновенно или бежит с самих приисков или скрывается тотчас же по заключении контракта и получении задатка.

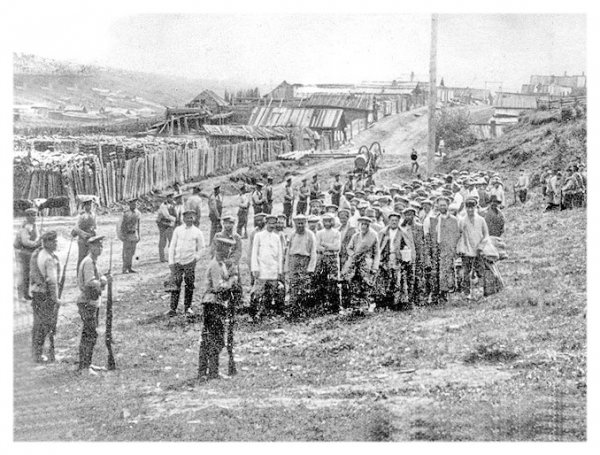

Бегают арестанты или из тюрем, или с этапов, с дороги или наконец уже с самых заводов и рудников; большинство принадлежит к последнему разряду, потому что с завода всегда открыта дорога для побега, за отсутствием постоянного надзора, и бежавшему грозит только опасность во время поисков за ним, если они будут; а бежать с дороги и вообще из под караула,— тут нужен большой риск, тут арестант кроме опасности поисков, подвергается опасности в самую минуту бегства, потому что конвойные часто бывают с заряженными ружьями и должны стрелять в бегущего; наконец за бежавшим из тюрьмы или с дороги, особенно если бежало много, всегда начинаются поиски, сзывают всех окрестных крестьян, делаются облавы в лесах ит. п. В заводах же отыскиванием бежавших занимаются редко, потому что там некогда это делать, да и бесполезно: бежавшего хватятся только на другие сутки, а иногда и гораздо позже, а в это время он будет уже далеко.

Из тюрем бегают только те, кому за важные преступления грозит сильное наказание; такие люди, которым уже необходимо убежать, убегут непременно, как бы строго их ни содержали; они и тюрьму подкопают и уйдут, и вылезут через трубу для стока нечистот, вообще решаются на самые смелые поступки, чтобы исполнить свой план. Нужда заставит их перехитрить самых хитрых сторожей.

В Иркутске был, например, случай такого рода: один арестант оделся в чистое гражданское платье, важно и смело пошел к воротам и велел часовому (буряту) отворить их; буряты вообще народ простой, нехитрый, и часовой повиновался приказанию, полагая, что это был какой ни будь чиновник, приходивший в канцелярию тюрьмы по делу. Арестант конечно и был таков. Но на такие смелые поступки решаются не многие: большинство бегает из тюрем, когда к тому есть удобный случай, а случаи эти бывают главным образом на работах, которые производятся арестантами вне тюрьмы, а иногда и вне города, в лесах.

Весною и летом число арестантов, бегающих с работ, бывает довольно велико: бегают почти каждый день, а иногда и по несколько человек, потому что конвойным трудно усмотреть за ними особенно в лесу, число работающих доходит иногда до 100, а конвойных бывает 10 или 12 человек, а иногда и меньше; арестанту стоит только отойти нисколько шагов в сторону, в кусты, конвойные его и не заметят, а если и заметят — искать бесполезно.

Чаще других арестанты дурачат бурят, и в Сибири можно услыхать множество рассказов о подобных случаях; я передам некоторые из них. Был, например, случай такого рода: послали из одного острога человек пять арестантов с одним конвойным, в находившийся неподалеку лесок, нарезать там веток для метел; арестанты работали сначала на глазах конвойного, но один из них мало по малу отходил в сторону, и наконец скрылся в кустах. У бурята достало на столько наивности, что он послал искать его двоих из оставшихся арестантов: те пошли, вероятно нашли его, но назад, конечно, не вернулись, а пошли вместе вперед. Бурят подождал, подождал, да и вернулся в острог вместо пяти с двумя оставшимися арестантами.

Еще о казаках-бурятах слышал я в Иркутской губернии следующий весьма правдоподобный рассказ: послали как-то арестанта из тюрьмы с конвойным в одно из присутственных мест для допроса. На возвратном пути, на углу одной из улиц, арестант говорит конвойному буряту, что ему нужно сходить до ветру; «только ты не смотри, прибавил он, я этого не люблю; я скажу тебе, когда можно». Бурят зашел за угол, только ждет долго, арестант все его не зовет; он решился, наконец, выглянуть, и видя, что арестант уже далеко, начинает кричать: «друг, друг, куда ты? постой, воротись, друг» и т. п. Слышал арестант крики своего друга, неизвестно, только не вернулся, и буряту пришлось возвращаться одному.

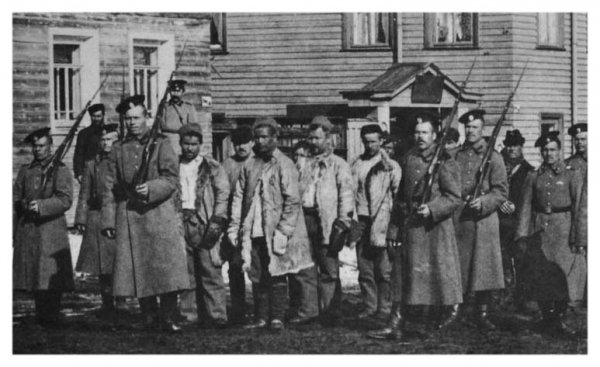

Побеги из тюрьмы сравнительно с другого рода побегами бывают не так часто, особенно по нескольку человек в вместе. В последнее время случился только один большой побег из тюрьмы, случившийся года два тому назад в Ачинске. Тюремный караул перепился (провинциальные тюрьмы вообще отличаются патриархальностью, так что на всю тюрьму остался только один часовой у ворот, и тот сомнительной трезвости. Арестанты знали это, а при таком удобном случае не побежит только ленивый. Они в этом случае, конечно, ленивыми не были и пошли перелезать через противоположную воротам стену, помогая один другому, так что часовые, проспавшись, увидели бы себя единственными жителями острога; но между арестантами нашелся шпион, который, улучив минуту, побежал в кордегардию и сказал караулу, что делается. Однако все-таки ушло 44 человека.

Побег этот наделал большого шуму, начались по всем окрестностям облавы; около 15-ти человек поймали на третий же день, потом в продолжении трех недель переловили еще человек десять, троих поймали случайно уже на следующий год, так что в настоящее время из 44 человек не отыскано только 14.

Арестанты стараются вообще не бегать большими париями, потому что, если убежит один, два человека, на это не всегда обратят внимание и часто дело этим и кончается, а когда бежит сразу много человек — начнутся облавы и многих переловят, потому что большому числу беглых трудно всем спрятаться в лесу, а одному или двум можно удобно.

Бегают довольно часто с этапов, большею частью через отхожее место, разобрав в нем тонкую дощатую крышу, или ночью через забор. Иной раз и днем пошлют, например, арестантов за водой с ушатом, а конвойный идти поленится (на этапах еще более патриархальности, чем в уездных тюрьмах), будучи уверен, что они не уйдут, потому что речка тут же в деревне, недалеко; однако арестанты редко оправдывают ожидания солдат и почти всегда бросают в первом удобном месте ушат, а сами идут в лес.

Бегают также с дороги во время перехода с одного этапа на другой, человека по два, по три и более; иногда, преимущественно за Байкалом, большая часть партий, по команде одного, бежит «на ура», разом во все стороны. Солдатам уж тут делать нечего, и, хотя бывает, что они убьют нисколько человек, но этим делу не помогут; обыкновенно они стараются только удержать от побега остальных, а за бежавшими не гонятся.

Все вообще побеги бывают весною и летом, особенно с дороги, потому что в Сибири по сторонам дороги снег, иногда выше человеческого роста; тут уж бежать некуда. Но есть несколько этапов, где и летом не бывает побегов, потому что они стоят в степи, где место открытое и по дороге нет деревьев.

Лесистые этапы на этот счет менее счастливы; между ними есть такие, что почти из каждой проходящей партии кто ни будь убежит, потому что по дороге попадаются такие густые леса, что вторых рядов деревьев уже не видно во время перехода по такой дороге. Арестанту стоит только сделать три шага в сторону и искать его уже будет бесполезно.

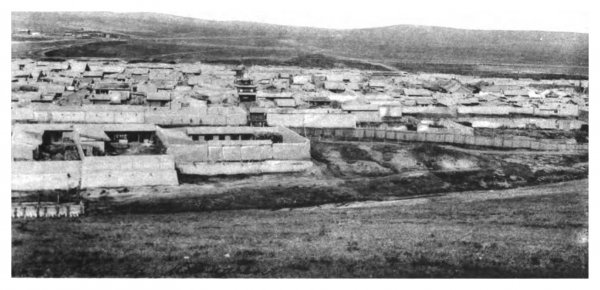

Наконец, самые главные и почти самые легкие побеги делаются из заводов. Бежать там легко, но идти бежавшему, куда ему нужно, чрезвычайно трудно, особенно беглым из Нерчинского округа за Байкалом, где им приходится идти по неделям безлюдными местами.

Беглые из Нерчинских заводов соединяются обыкновенно вместе и идут большими партиями, каждая по известному маршруту; большинство идет от Нерчинска до Читы, потом вдоль по течению реки Хилок, по реке Чикой, в которую Хилок впадает. С Чикоя переезжают в Селенгу, которая принимает в себя Чикой, а по Селенге приходят уже прямо к Байкалу. Встречающиеся по дороге города, они обходят стороною. Этот маршрут известен всему Забайкалью и все знают, что весною по этой дороге можно всегда и везде найти целые партии бродяг. Это обстоятельство подало повод к довольно курьезному случаю, все с теми же бурятами.

Однажды, еще в прошлом десятилетии, бежали из одного Забайкальского завода двое арестантов. Тамошние казаки-буряты тотчас же бросились на реку Хилок, которая течет неподалеку от завода, захватили там человек 15 разных бродяг, связали и привели к начальству; «вот бачка, ваше почтение, возьмите 15 голова за два голова».

Иные, в прочем, ходят другой дорогой. Из завода уходят обыкновенно партиями по нескольку человек, запасшись хлебом, ножом и вообще всем настолько, чтобы не было обременительно идти. Дорогой к ним присоединяются другие небольшие парии и таким образом составляется партия человек в 30 и более. Такая пария, особенно если она сыта и имеет запасы, идет смело, ее уже никто не тронет, даже казачьи пикеты, которые летом часто стоят по Байкалу, потому что бывали случаи, что такие парии отправляли весь пикет на дно Байкала. Но все-таки бродягам, даже и большой партии, трудно дойти до Байкала, а еще труднее очутиться по ту сторону его. В этом походе умирает громадный процент беглых и большею частью с голода.

Нашлись бы охотники без дальних хлопот бежать за Китайскую границу, которая тут недалеко, но китайцы выдают беглых; на Дальний Восток, в глубь Сибири, идти не приходится — там еще скорее можно умереть с голоду, и должен бродяга поневоле идти из Нерчинска за Байкал, по направлению к Иркутску, где сравнительно безлюдных мест меньше. Между Нерчинском и Читой бродяга должен перейти Яблоновый хребет, на этом переходе много их мрет с голоду, потому что взятый из завода запас истощается уже на третий день, а горы тянутся на многие десятки верст, так что бродяги часто теряют там дорогу, блуждают до истощения сил, не имея возможности подкрепиться пищей. Кто счастливо миновал Яблоновый хребет, тому еще предстоит переход через братскую степь, где тоже большая часть их мрет с голоду, потому что здесь мало бурятских деревень и трудно отыскать их и добыть хлеба; да если кто и наткнется на них, то заходить в них опасно, потому что некоторые буряты часто задерживают бродяг, опасаясь, не убежали ли они с тех заводов где служат их родственники; так чтобы тайм не пришлось отвечать, они часто представляют задержанных бродяг начальству.

Опасающиеся этих столкновений обходят деревни и идут большею частью лесами. Здесь так же, как и в Яблоновых горах, им случается дней по 10-ти и более ничего не есть, кроме черемши (трава в сибирских лесах, воняющая хуже чесноку; ею лечат в Сибири от цинготной болезни), да полевого луку, так что иные потом рассказывали, что и рады бы были отдаться в руки начальства, да не бывает его близко в тех местах, а дойти нет сил. Не всякий в состоянии выдержать такую диету, и множество бродяг гибнет с голоду; иные гибнут также в лесах от диких зверей, преимущественно от медведей.

Добравшись как-нибудь через силу до Байкала, бродяга должен выбирать; или переправиться через Байкал с опасностью утонуть, или обходить его кругом с опасностью умереть с голоду. Большинство решается на первое, потому что тут может быть на его счастье волнения не будет, и он счастливо доберется до другого берега Байкала; обходить же кругом значит иметь все шансы умереть с голоду, потому что тут почти вовсе не селений и многие, решившиеся идти этим путем, погибают с голоду. Сибиряки часто находят по берегам Байкала десятки трупов умерших голодною смертью.

Решающимся переплывать Байкал тоже предстоит не мало трудностей; до сих пор они переправлялись по речкам и через них на кое-как сколоченных плотах (для этой цели бродяги всегда почти имеют топор), но через Байкал на плоту невозможно ехать. Некоторое поэтому крадут большие морские лодки, часто стоящие по берегам Байкала и успешно переправляются в них, но украсть такую лодку не всегда можно, да и не всякий на это решится, потому что, если его поймают на этой краже, непременно убьют, или представят начальству. Ни того ни другого бродяги не желают и большею частью решаются плыть через Байкал на утлых, брошенных лодчонках, при чем одна треть сидящих гребет, а 2/3 выкачивают воду; такая лодка при первом волнении тонет вместе с пассажирами.

У арестантов есть много песен в которых описываются приключения бродяг во время путешествия от Нерчинска до Байкала. Вот одна из них, довольно известная в Забайкалье:

Славное море, привольный Байкал!

Славный корабль — омулевая бочка!

Ну, Баргузин, пошевеливай вал.

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,

Душно мне было в горах Акатуя —

Старый товарищ бежат пособил:

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.

Горная стража меня не видала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь.

Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов я посматривал зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне

Плыть чрез глубокие реки пускался;

Мелкие речки встречались мне —

В брод я чрез них переправлялся.

У моря струсил немного беглец:

Берег крутой, а и нет ни корыта;

Шел я Карчой и дошел наконец

К бочке дресвою замытой.

Нечего думать — Бог счастье послал:

В этой посуде и бык не потонет;

Труса достанет и на судне вал,

Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней жить омулям —

Мелкие рыбки утешьтесь словами:

Раз побывать в Акатуе бы вам, —

В бочку полезли бы сами.

Четверо суток ношусь, но волнам,

Парусом служить армяк дыроватый,

Близко виднеются горы и лес:

Можно погулять бы и здесь, да бес

Тянет к родному селенью.

Решившиеся обойти Байкал сухим путем, тоже иногда побывают в море. Идя по берегу Байкала, им часто приходится переправляться через впадающие в него речки или в брод, или на бревнах, и небольших плотиках; такая переправа им не всегда удается и есть такие быстрые реки (напр. р. Снежная), которые уносят эти плотики часто в открытое море, где гибель переправлявшегося бродяги неминуема.

Но если бродяге удалось попасть за Байкал, он почти безопасен от голодной смерти, потому что тут везде селенья, и везде подадут хлеба. Приходят бродяги в деревню и начинают петь растянутым голосом:

Милосердые наши батюшки,

Милосердые наши матушки.

Не забудьте нас несчастненьких,

Невольничков заключённых

Христа ради!

Жители отвечают на этот призыв и подают бродягам, кто что может, а иные зазывают их к себе в дома и угощают там, особенно в праздники. Некоторые снабжают бродяг пищей по сочувствию к ним и из сожаления к их несчастной жизни; большинство же рассуждает так: отчего ему не накормить голодного человека? какая-нибудь грошовая булка не разорит его, а один крестьянин даст булку, другой даст, и т. д., и партия бродяг будет сыта. Притом некоторые бродяги живут у крестьян по нескольку дней и даже недель, помогая им в работах, особенно летом во время уборки хлебов и покосов. В это время каждый зажиточный сибиряк рад бродяге, потому что тот поможет ему в страду, а у иного крестьянина несколько десятков десятин только под одними покосами, работа бродяг обойдется ему вчетверо дешевле, чем с обыкновенными работниками. Да и бродяги довольны такой работой: они знают, что крестьянин будет хорошо кормить их и еще на дорогу даст денег.

Иногда бродяги занимаются и другими промыслами для добывания денег. Крестьяне, преимущественно женщины, часто спрашивают их, не умеют ли они колдовать. Бродяги, конечно, отвечают, что умеют, и берутся составлять приворотные и разные другие зелья за что собирают часто довольно много денег.

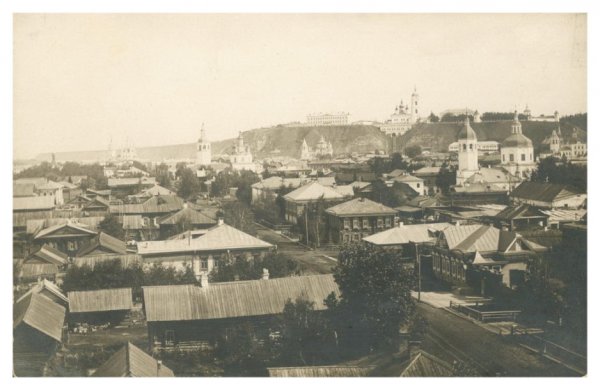

Переехав Байкал, бродяги большею частью плывут по Ангаре до Иркутска, и тут уже большие партии разделяются на маленькие, человека по два, и по три, и идут каждая своей дорогой. Большая часть их держится большего московского тракта, пробираясь мало по малу все ближе к России, но постепенно уменьшаясь, потому что часть их попадается за разные проказы, а часть остается в сибирских губерниях, приютившись где-нибудь на время или на чужое имя приписавшись к какой-нибудь волости.

Чем ближе к России подходить бродяга, тем менее начинает он церемониться с жителями. За Байкалом и отчасти в Иркутской и Енисейской губерниях бродяги живятся только на счет купцов и других проезжих и даже своих товарищей, у которых подозревают деньги, но в деревнях красть не будут. Бывают конечно исключения, но сами бродяги строго преследуют виновных.

За Красноярском они уже менее церемонны и иногда «пошаливают», кроме городов и дорог, и в деревнях, особенно в Томской губернии. Во время Пасхи 1863 года, в Томске в первые три дня найдено семь трупов и некоторые из них при разграбленных лавках.

За то, в Западной Сибири чаще и ловят бродяг; случится какое- нибудь большое воровство или убийство, и начнут по всем окрестностям хватать их, и правых, и виноватых.

В обыкновенное же время, как я уже говорил, бродяг ловят редко. Жители не ловят их, одни из сострадания: зачем мол, обижать несчастных, пусть идут с Богом, только никого не трогают; другие из опасения, чтобы бродяги в отмщение не зарезали кого-нибудь из них, да не сожгли деревню. Иногда даже крестьяне, когда их наряжают на облаву, после какого- нибудь большого побега, сами предупреждают, бродяг и дают им случай скрыться от облавы. Солдаты тоже иногда не ловят их, некоторые из человеческого чувства, а другие рассуждают так, что, поймав бродягу, он должен вести его к начальству, а тот может с дороги убежать, так что придется отвечать, зачем упустил его; так уж пусть их лучше ходят, да никого не трогают; по крайней мере хлопот не будет. Солдаты ловят их в случае необходимости, когда случился побег из партии, которую они вели, но и тут иногда не ловят других бродяг, приметы которых не подходят к приметам бежавших, и отпускают их. За то если они поймают бежавшего собственно от них — они беспощадны.

Иные беглые, особенно писаря и другие натерпевшиеся лица, не довольствуются обыкновенной бродяжьей жизнью, а предпринимают разные подвиги, преимущественно с фальшивыми паспортами, выделка которых довольно сильно распространена между арестантами.

В Сибири, в пятидесятых годах, отличились смелостью двое бродяг, из которых один был похож на приезжавшего тогда ревизовать Сибирь генерала и выдавал себя за него; другой бродяга выдавал себя за его писаря, и ему-то принадлежит мысль этой проделки. Он вел ее все время, а мнимый генерал служил только его орудием. Они ездили вдвоем по разным городам Западной Сибири, собирали везде деньги и нагоняли холоду. Наконец, вследствие какой-то ссоры между ними, узнали, что они не настоящие ревизоры, и задержали их.

В 1862 году в Сибири из таких самозванцев наиболее известно было трое или четверо, между ними капитан турецкого сухопутного флота и полковник де-Северин – оба пришедшие на каторжную работу. Северин был решительно героем всего 1863 года. Он был беглый солдат из пермского гарнизонного батальона, и настоящая фамилия его Софронов. Бежав из Перми, он десять лет скитался по России, жил в Царстве Польском, где узнал немного немецкий язык; потом как-то попался, был наказан шпицрутенами и сослан на каторжную работу. Начал разыгрывать свою роль с Тобольска, хотя там и не совсем успешно.

В Таре дела его уже пошли успешнее, так что он успел добыть взаймы денег. У него был хороший гусарский мундир, в котором он являлся всюду и по приглашению, и без приглашения; все верили, что он действительно полковник иностранной службы де-Северин, а никому не приходило в голову заглянуть в его партионный список. Это делали уже потом, когда поведение мнимого полковника заставляло сильно сомневаться в его звании; тогда его заковывали в кандалы и даже поколачивали; но он в следующем же городе или даже на следующем этапе расковывался и продолжал разыгрывать опять ту же роль и с тем же успехом. В Томске его принимали все, угощали обедами и т. п. В Красноярске полковнику счастье уже не так везло: его снова заковали, кажется, уже в шестой раз во время всего пути, посадили в секретную и обещали плетей. Но на первых же этапах от Красноярска он расковался и в первом же городе играл свою роль с новым успехом; его всюду принимали и только когда он уже слишком замошенничался, узнали, кто он, поколотили и заковали. В Иркутске он снова взялся было за старое, но уже окончательно неуспешно; с ним поступили так же, как в Красноярске.

Так как основную причину бродяжества составляет у нас способ наказаний и недостаточность содержания арестантов, то его никак нельзя искоренить, не изменив условий, при которых живет арестант в настоящее время. В числе разных нелепых слухов, ходивших по Сибири в 1862 и 1863 годах, был слух, что всех беглых будут судить военным судом и расстреливать.

Арестанты верили ему, но мало смущались им. Они говорили, что если бродяга не боится голодной смерти и рискует бежать, то пули и подавно не побоится; ему все равно: двум смертям не бывать, а одной не миновать, он на то идет; только он будет тогда отчаяннее и живой в руки не дастся.

Кстати о слухах, которые доходили до арестантов, о преобразовании их быта. Вместе с упомянутым сейчас слухом о расстреливании бродяг, ходил по всем сибирским тюрьмам слух, что скоро в наказаниях будут держаться правила «голова за голову», то есть за убийство будут наказывать смертью, и значительное большинство арестантов одобряло это правило. Были слухи и об одиночном заключении, которое должно заменить каторжный работы, и эти слухи чрезвычайно неприятно подействовали на арестантов.

«Теперь, говорили они: —я по крайней мере людей вижу и могу всегда бежать, живя в заводе, а тогда придется сидеть несколько лет, никого, не видя и ни с кем не говоря; это с ума сойдешь.

Источник: Боград В. «Арестанты в Сибири», Современник: журнал литературный и политический. СПб., 1863.