Сибирский ссыльный путь: организация, содержание, этапы

Опубликовал: murashka, 22-03-2017, 10:42, Путешествие в историю, 7 105, 0

Ссыльными маршрутами в Сибирь в период переворотов середины XVIII в. направлялись участники заговоров и придворных интриг. В 60 – 80-е гг. сосланными в Сибирь и размещенными вдоль создаваемого Сибирского тракта являлись бывшие помещичьи крестьяне в зачет рекрутов. Местами основного сосредоточения ссыльных на рубеже XVIII – XIX вв. становятся Нерчинские рудники, железоделательные, винокуренные и другие заводы преимущественно в Восточной Сибири.

А.Д. Колесников определял места ссылки и маршрут движения ссыльных в 50-е гг. ХVIII в. После выхода Указа 1753 г., заменившего смертную казнь ссылкой в Сибирь, сборным пунктом назначалась Калуга, откуда партии в 150 – 200 чел. отправлялись по Оке и Волге до Казани, от Казани по Каме до Нового Усолья, далее 310 верст по суше до Верхотурья; от Верхотурья по сибирским рекам до Тобольска и через Томск до Иркутска и Нерчинска.

Описывая трудности первого года по отправлению ссыльных, их наплыв, отсутствие в перевалочных пунктах помещений для содержания арестантов, продовольствия и воинских команд, А.Д. Колесников отмечает, что в последующие годы порядок следования партий и размещение ссыльных изменился благодаря заслугам сибирского губернатора Ф. Соймонова.

Ф. Соймонов хорошо знал трудности сибирского пути. Он сам, будучи ссыльным, прошел всю Сибирь до Охотска. После помилования возглавил Нерчинскую экспедицию, а вступив в должность сибирского губернатора, обратил особое внимание на этапный участок от Томска до Енисейска. В конце 1760 г. он писал правительству, что при переводе в 1759 г. из Соликамских соляных варниц в Нерчинск 2151 чел. (по другим данным – 2379) в пустых болотистых местах по р. Кети за семь недель умерло от голода и болезней 517 чел. Ф.И Соймонов предлагал колодников селить не в Нерчинске, где не было продовольствия, а по Иртышской линии.

22 января 1762 г. Сенат решил «присылаемых в рекрутский зачет помещичьих людей… селить по дороге от Тобольска к Иркутску и до Нерчинска и около него». По предложению Ф. Соймонова было решено изменить маршрут следования партий ссыльных. Кроме дороги через Верхотурье, где не хватало продовольствия, ссыльных решено было вести через Самару и по Оренбургской и Сибирской линиям, сопровождая воинскими командами от крепости до крепости.

Ссыльных в Сибирь до 1763 г. доставляли через Казань до Соликамска водой, а от Соликамска до Тобольска сухим путем. А там уже губернатор, если не было указаний из столиц, распределял их по своему усмотрению. Специальных военных команд по этапированию не было.

В XVIII в. при сибирском губернаторе была учреждена «секретная и о заграничных сообщениях комиссия», а при командующем сибирским корпусом в Омской крепости создана «поселенческая комиссия» со штатом офицеров и солдат, ведавшая водворением ссыльных, выдачей им кормовых денег и пособий и контролировавшая хозяйственное обзаведение посельщиков.

До конца XVIII в. весьма мало внимания уделялось обращению со ссыльными в пути, но еще меньше – должной организации ссыльной системы и контролю за ней. Хотя наработки опыта уже были, особенно при организации пересылки в Сибирь беглецов из Польши. Так, Ф.Ф. Болонев отмечает, что ответственный за доставку в Сибирь партий староверов ланд-милиции полков секунд-майор Лаврентий Фабрициус в отчете докладывал, что по представленным документам от казанского обер-коменданта Ивлева на Верхотурье было отправлено 22 партии численностью от менее 200 и до 250 чел. в каждой и конвоем по 50 чел. На такое количество требовалось закупить провиант в очень короткое время, так как партии следовали одна за другой с перерывом в две недели. Фабрициусу для довольствия ссыльных и конвоя было выделено 10 тыс. руб. Всем беглым выделялся от казны серый кафтан или шуба, обувь, хлеб и продовольствие, мужчинам – по 1 руб. 70 коп., женщинам – по 1 руб. 28 коп., детям – по 1 руб. 20 коп. в месяц. На детей полагалось, кроме того, полпайка провианта. Для переезда на 20 чел. выделяли одну подводу.

Для оказания помощи в доставке ссыльных 9 июля 1764 г. указами велено было командировать «отписных» крестьян и разночинцев и казаков с препровождением из Верхотурья до Тюмени и Туринска и к расположению каждого места по 50 чел. Жители по очереди должны были выставлять людей для перевоза отправленных в ссылку. Обещали платить мужику с лошадью в летнее время по 10 коп., а без лошади – по 5 коп.; и зимою с лошадью – по 5 коп., а без лошади – по 4 коп. в день.

Во главе конвойных партий стояли офицеры в чине от прапорщика до майора. Однако упорядоченной доставки ссыльных организовать не удалось. В Верхотурье скопилось в 1765 г. более тысячи чел. Пришлось в городе и ямской слободе устанавливать пикеты, чтобы шуму, драк и воровства не происходило.

Ф.Ф. Болонев считает, что для конвоирования не всегда хватало военных и партии отправляли под конвоем местного населения. Таким образом, разовая акция по пересылке в Сибирь для поселения на вновь устраиваемой дороге по Ишимской степи и Барабе, а также в Забайкалье ссыльных староверов из пределов, принадлежавших ранее Польше, потребовала значительных средств, организации, привлечения сил армии и местного населения и способствовала накоплению опыта по организации переброски крупных партий населения: взрослых и детей – на огромные расстояния по путям сообщения, еще не приспособленным для этого. Именно поэтому власти одновременно заселяли эти пути.

Во второй половине XVIII в. отмечается упорядочение пересылки колодников. Указом из Правительствующего сената 20 апреля 1783 г. было повелено: отправлять в Сибирь колодников из губерний «Петербургской, Псковской, Новгородской, Полоцкой в Тверь, а оттуда водою до Казани; из Ярославской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Калужской водою прямо до Казани, по сношениям верхних по рекам лежащих губерний с нижележащими, дабы как для упорядочения числа отправляемых колодников, а также для уменьшения в конвоях, то есть для экономии средств, а конвойные команды к местам своей дислокации быстрее могут вернуться. Так как через Тульскую, Рязанскую и Владимирскую губернии протекает река Ока, то и сии губернии должны были отправлять своих колодников по вышеописанным правилам».

Указом от 30 мая 1784 г. было определено, «чтобы нигде и никогда не накоплялось большого числа ко отправлению колодников и не посылать их партиями, или в немалом числе, но всегда одного, двух или трех препровождать из уезда в уезд, возлагая сие на попечение капитанов-исправников». Из данного указа следует, что конвоировало ссыльных колодников военное ведомство и что с 1783 г. начинает активно применяться пересылка на судах по рекам с накоплением ссыльных в нижележащих губерниях для экономии средств и увеличения партий, которые могло взять одно судно.

В этом же указе называются некоторые ссыльные поименно и объясняется порядок следования с ними добровольно «законных жен, идущих с теми их мужьями самовольно на своем коште, а не по преступлениям».

По прибытии в Казань партия колодников дробилась и отправлялась небольшими группами по три человека два раза в неделю под обывательской стражей до Перми, а оттуда в Сибирь.

В начале XIX столетия правительство предпринимает шаги к упорядочению ссылки. В 1811 г. указами от 16 и 17 января было создано особое подразделение постоянно действующей стражи для конвоирования парий ссыльных, и всех их стали снабжать документами, удостоверяющими личность, из которых явствовало, кто они и куда назначены. В указах было обозначено двойное подчинение конвойной стражи МВД и военному министерству, ее состав и задачи.

Положение о внутренней страже от 3 июля 1811 г. включало принятие и провожание рекрутов, преступников, арестантов и пленных. В п. 14 инструкции батальонному командиру предписывалось "препровождение арестантов на поселение осужденных. Арестантов, доставленных на границу губернии, т.е. в первый на пути лежащий уездный город другой губернии, передавали командиру местной инвалидной команды, который, дав расписку, отправлял их далее по назначенному пути. Однако при учреждении в 1811 г. внутренней стражи, предназначенный в том числе и для препровождения ссыльных, сибирские губернии были исключены из «сего общего постановления, потому что отдаленность и обширность оных и само население оных…требовали особенных соображений".

Указом от 4 сентября 1816 г. начальника Главного штаба внутренняя стража вводилась и в Сибири. Меры для этого были приняты следующие:

«1. Обязанность внутренней стражи по Иркутской губернии возлагалась на Иркутский гарнизонный полк, оставя шесть рот онаго в губернском городе и две расположить на Тельминской суконной фабрике.

2. В пособие полку сформированы служащие инвалидные команды в уездных городах Иркутской губернии: Нижне-Удинске, Киренске, Якутске, Верхнеудинске и Нерчинске.

3. Сформированы две подвижные инвалидные роты при винокуренных заводах: Александровском, Илгинском и Николаевском, да соляном Иркутском, при каждом по половине роты».

В Западной Сибири наименование Тобольского гарнизонного полка уничтожалось, а батальонам надлежало быть в Тобольске, Томске и Усть-Каменогорске. Учреждались инвалидные команды: в Тобольской губернии – в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Омске, Туринске, Кургане и Таре, в Томской губернии – в Енисейске, Каинске, Бийске Кузнецке, Нарыме и Красноярске в двойном числе людей против штата 27 мая 1811 г. На сформирование команд употреблялись губернские роты – Тобольская и Томская.

До передачи ссыльных в ведение внутренней стражи их сопровождали представители разных подразделений военного ведомства. Еще до 1807 г. в Сибирь военным министерством были командированы башкирцы и мещеряки для препровождения колодников. В 1807 г. им велено было вернуться на Оренбургскую линию. Однако сибирский генерал-губернатор попросил их задержаться еще в Сибири, опасаясь, что край «подвергнется по-прежнему злодействам ссыльных преступников, коих содержать в обузданности земское начальство никак не может». Временное нахождение башкирцев в Сибири объяснялось тем, что сибирские власти изыщут внутренние средства к удержанию порядка во вверенном им крае.

26 августа 1810 г. последовало высочайше утвержденное мнение Государственного совета о том, чтобы «командируемых из Оренбургской губернии в Сибирь башкирцев для препровождения колодничьих партий, заменить казаками гражданского ведомства, и первых, как стоющих казне непомерных издержек, более уже не требовать в Сибирские губернии». Однако башкирцы и мещеряки пробыли в Сибири до конца 1822 г.

В связи с необходимостью увеличения числа рабочих на кабинетских заводах в Забайкалье правительство учреждает целую систему организации передвижения и транспортировки ссыльных, в том числе создает ссыльный тракт в Сибири в 1823 – 1825 гг. как продолжение общероссийских ссыльных трактов. На главнейших дорогах Европейской России еще в 1817 – 1818 гг. были построены этапы (станции для ссыльных) – сначала между столицами, а в 1818 г. было решено учредить такие же этапы на «Сибирской дороге от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь и Екатеринбург до черты Тобольской губернии. На этом этапном пути в 18 местах для сопровождения арестантов устанавливались инвалидные в штатном числе команды, а по Вятской и Пермской губерниям охраняли и сопровождали ссыльных находившиеся там башкирские казаки».

В 1822 г. был принят Устав об этапах в Сибирских губерниях. Согласно Уставу для препровождения ссыльных по сибирским губерниям учреждались этапы по дороге от границы Пермской губернии с Тобольской до г. Иркутска. На эти этапы определялись команды из регулярных пехотных войск и из некоторого числа конных служителей. С окончательным учреждением этапов прекращались командировки в Сибирь из Оренбургской губернии башкир и мещеряков. Этапы размещались по дороге через одну станцию. Всего до г. Иркутска от границы Тобольской губернии было учреждено: в Тобольской губернии – 19 этапов, в Томской – 21 этап, в Енисейской губернии – 8, в Иркутской –13 этапов. Каждый этап обслуживала этапная команда.

При этом в городах, где имели остановку ссыльные, их охрана обеспечивалась либо гарнизонными, либо инвалидными командами. Всего по штатам в этих этапных командах полагалось иметь 61 обер-офицера, 122 унтер-офицера, 61 музыканта, 1525 рядовых, 8 лекарей, 61 денщика, 244 казака, 488 казачьих лошадей и 244 подводы. Требовалось вооружить и снабдить зимней одеждой 1908 чел.

На каждый этап определялась команда из офицера, двух унтер-офицеров, барабанщика и 25 рядовых пеших гарнизонных солдат, состоящих, подобно прочим войскам в Сибири, на полевом довольствии. Офицер имел звание этапного начальника. Этапная команда подчинялась командиру гарнизонного полка или батальона, расположенного в губернском городе и отправлявшего обязанности внутренней стражи, подобно командам уездных инвалидов. На каждый этап отряжалось по четыре конных городовых казака, которые находились в подчинении этапных начальников и предназначались для конвоирования партий и преследования беглых. Начальство могло селить этих казаков на этапах или менять их через какое-то время другими.

Этапные команды начали формировать из Селенгинского гарнизонного полка, оставив из него одну роту в г. Селенгинске. Недостающее же число пополнялось набором из всех гарнизонных полков, батальонов и инвалидных команд, расположенных в Сибири. При этом обращалось внимание на их благонадежность (в Селенгинском полку было много солдат, сосланных за разного рода провинности). Источником пополнения этапных команд в будущем должны были быть гарнизонные полки или батальоны, расположенные в тех губерниях, в которых размещались этапы.

В команды поступали в основном люди, «невидные по фрунтовой службе, но отнюдь не вовсе изувеченные, или почему-либо неспособные носить ружье». Рекрутов прямо в этапные команды поставлять запрещалось, так как они в течение двух лет должны были привыкнуть к батальонной «фрунтовой» службе. В этапные команды рекомендовалось набирать преимущественно людей семейных, приближая их по возможности к местам прежнего жительства.

Как уже отмечалось, этапные команды создавались из расформированного Селенгинского полка. До их прибытия на этапы учреждались временные этапы из городовых казаков – русских или татарских, с дополнением недостающего числа из башкирцев или мещеряков. Часть башкирцев и мещеряков отправлена была на место их основной дислокации, чтобы облегчить положение трактовых жителей и сократить большие расходы по их содержанию. По мере вступления воинских команд селенгинцев в Западную Сибирь с октября 1822 г. и прибытия их к назначенным постам, они немедленно сменяли казаков и начинали конвоировать колодничьи партии. Одновременно были отправлены к местам жительства оставшиеся на этапах башкирцы мещеряки. Городовые казаки, оставив по четыре человека на каждом этапе, отправлены к своим командам.

Этапные казаки составляли конный конвой. Конвойному казаку отпущено было на заведение лошадей по 50 руб. на каждую. Губернское начальство в 1823 г. приобрело, развело по этапам и сдало казакам лошадей. Обмундирование для этапных команд было изготовлено хозяйственным способом в Тобольске, Тюмени, Семипалатинске и Ямышевской крепости. Шили простые широкие сапоги из обыкновенной кожи, а для обертывания ног для теплоты купили суконные онучи, что заменяло сапоги из оленьей кожи. На одежду для этапных команд в каждую губернию было отпущено по 15 тыс. руб. Всего же в Западной Сибири было истрачено 13022 руб. 3/4 коп., следовательно, сбережено для казны 16977 руб. 11 1/4 коп.

Для укрепления в оседлости этапных военнослужащих Главное управление Западной Сибири в 1823 г. положило наделить каждого по 5 десятин удобной земли согласно Уставу и особому определению Сибирского комитета от 19 декабря 1822 г. Места приискивались как можно ближе к их поселениям, обычно в одном или двух местах, в исключительном случае – в трех. Это не встретило затруднений. По новому этапному тракту, начиная с Тюмени на Тобольск и Тару, тюремные помещения строились новые, а по старому тракту были приведены в исправность. Вначале из-за неимения казарм военнослужащие помещались на обывательских квартирах. Такие же квартиры были отведены для этапных лазаретов: три – в Тобольской губернии и две – в Томской. Это привело к стеснению населения. Большому отягощению обывателей послужил также своз больных и тяжестей при партиях. Полагалось по 4 лошади на каждый этап. Но так как партии в Западной Сибири, особенно в Тобольской губернии, составляли часто более 300 чел., то назначенное количество лошадей оказалось недостаточным, поэтому обыватели выставляли по 20 лошадей.

Постройка этапов в Западной Сибири продолжалась еще в 1831 г. В Восточной Сибири этапные здания строились с 1824 по 1828 гг. Например, в 1827 г. в Иркутской губернии построили 20 этапных и тюремных помещений, в Енисейской к 128 г. – 6 этапных и 7 полуэтапных зданий.

Ускорение строительства этапов от Иркутска к Нерчинским заводам было вызвано двумя происшествиями с каторжниками в 1827 г. По уведомлению генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского, в августе 1827 г. в Верхнеудинском округе партия из 57 каторжных, следовавшая к Нерчинским горным заводам в сопровождении 4 городовых казаков и 35 бурят, во время ночлега на станции Удинская Вершина произвела разбой, и из них 25 человек, выломав двери, напали на караульных бурят и казаков, отняли у них оружие и, захватив со станции 25 лошадей, отправились по тракту к Шакшинской станции, где, также ограбив ямщиков и захватив почтовых лошадей, пустились вниз по р. Хилку на грабеж инородческих юрт. Но казачий урядник Злобин, будучи на ближайшем кордоне, узнав о происшествии, с пятью казаками и несколькими бурятами погнался за беглецами, настиг их у Иргенского озера, соглашал их к сдаче, но получив отказ, атаковал силой и после перестрелки, продолжавшейся четыре часа, в которой у бурят были ранены один тяжело, а четверо легко, а у каторжников двое убиты, несколько легко ранены и один скрылся, успел остальных захватить.

В Нерчинском округе 8 сентября того же года происшествие повторилось. Здесь, на станции Газимуровская, в партии из 28 чел. 25 каторжных, обезоружив казаков и караульных крестьян, заперли их в тюрьме, а сами, захватив в почтовом доме лошадей, ускакали в лес, затем произвели грабежи в крестьянских домах, ранив троих человек. На другой день были пойманы.

Такой порядок препровождения не устраивал власти Восточной Сибири, и они ходатайствовали о введении этапов от Иркутска к Нерчинским заводам, что и было удовлетворено. Порядок препровождения ссыльных до постройки этапов в Забайкалье был следующий. Из Иркутска отправлялась партия до Кабанска. В ее состав наряжались солдаты иркутского гарнизонного полка в потребном количестве и конные казаки. Конвой сей, прибыв к Лиственничной станции, останавливался, часто из-за противных ветров, на несколько суток, потом бывал на море также несколько дней и, проведя такое же время на обратном пути, возвращался через месяц и более. Далее из Верхнеудинска препровождали партии в три стороны: в Нерчинск, Петровский завод за 132 версты и в Селенгинский солеваренный завод (92 версты). Партия, предназначенная для Нерчинских заводов, в пути не разделялась и шла до Большого завода, где горное начальство распределяло каторжных куда следует. Заменив этот порядок следования этапным, власти могли препроводить, начиная с мая до последних чисел сентября, 6 партий, а зимой, с января до апреля, 4 или 5 партий, в которых могло быть до 650 человек ссыльных.

Дж. Кеннан так описывал этапные строения: «Сибирский полуэтап представляет собою огороженное пространство, внутри которого находятся два–три приземистых одноэтажных бревенчатых строения. Один из этих домов занимает конвойный офицер, другой – солдаты, а третий, самый большой, – арестанты. Арестантская казарма – длинное приземистое строение, окрашенное обыкновенно в грязно-желтый цвет, с тремя или четырьмя камерами, в каждой из которых имеются кирпичные печи и двойной ряд нар. Согласно последнему отчету инспектора по транспортировке ссыльных, который подтверждает и мои собственные наблюдения, «все этапы и полуэтапы между Томском и Ачинском, за редким исключением, не только крайне малы, но и ветхи и нуждаются в капитальном ремонте». Их основной недостаток характерен для всех сибирских тюрем – нехватка места. Строили их 30 – 50 лет назад, когда партии ссыльных не превышали 150 человек, а теперь в них приходилось размещать от 350 до 450 человек. В результате, как пишет инспектор по транспортировке ссыльных, «в хорошую погоду половина арестантов спит под открытым небом, на дворе, тогда как в дурную погоду они переполняют камеры, укладываются на полу в коридорах и даже на чердаках. И содержатся камеры не так, как могли бы при некотором старании. Обыкновенно же в них грязно; окна сделаны так, что открыть их невозможно; и несмотря на то, что в известное время года камеры переполнены сверх всякой меры, нет никаких приспособлений для вентиляции».

Порядок отправления партий был следующим. Ссыльные собирались и распределялись в партии в губернских городах. Так как ссыльные совершали побеги в основном летом, то отправляемая в летнее время партия не должна была превышать 6 чел., зимой же до 100 и более. Вообще численность партий ссыльных, следовавших в Сибирь, часто превышала определенную законом. Об этом неоднократно сообщал генерал-губернатор Восточной Сибири в течение 1845 – 1856 гг. в Департамент полиции исполнительной.

По Уставу о ссыльных предписывалось колодников, следующих в каторжную работу, в большом количестве с одной партией не отправлять, а если таковых набиралось до десятка, то число других ссыльных уменьшать, особенно летом. Других ссыльных при этом можно было задерживать в городах и «употреблять в городских работах». Партии отправлялись не иначе как в назначенные расписанием дни недели. Наряду со списком ссыльных гражданское начальство вручало командиру конвоя описание маршрута с расписанием движения до ближайшего губернского города. Маршрут этот передавался по этапам, вместе со списком ссыльных. Время прибытия каждой партии, а также списки подконвойных гражданское начальство одной губернии сообщало другому с почтой. Прибывшая в губернский город партия принималась по именному списку городничим. Эти документы поступали также в Экспедицию о ссыльных. Начальник гарнизонного батальона в назначенные по расписанию для отправки из губернского города партий дни наряжал конвой и отсылал его к городничему, не ожидая особых требований. Городничие распоряжались отправлением партии, наблюдая, чтобы она могла достигнуть ближайшей станции до наступления ночи. Пересылка людей, распределенных на места вне этапной дороги, или доставка их из таких мест возлагалась на служащих там инвалидов и казаков.

В 1823 г. по инициативе графа М.М. Сперанского в Тобольске был учрежден Приказ о ссыльных, переведенный позднее, в 1869 г., в Тюмень. Функции его были двоякого рода. Во-первых, в Приказе распределяли всех прибывших в Тюмень ссыльных (кроме политических, которых распределяли в Петербурге), классифицировали и собирали возможно полные сведения о каждом из них; во-вторых, с помощью шести подчиненных ему отделений или экспедиций о ссыльных следили за передвижением ссыльных по Сибири и контролировали их расселение. Экспедиции о ссыльных были в Казани, Перми, Тобольске, Томске, Красноярске и Иркутске. Осуществлять надзор и контроль им помогали три инспектора по наблюдению за транспортировкой ссыльных, каждый из которых ведал только одним участком главного пересыльного тракта. Этот тракт делился следующим образом: 1) от Нижнего Новгорода до Тюмени; 2) от Тюмени до Ачинска; 3) от Ачинска до Иркутска и далее по Забайкаью.

В 1885 – 1886 гг. в Главном тюремном управлении рассматривалось дело об учреждении конвойных команд, сопровождающих ссыльных и пересыльных арестантов. Возникает вопрос: а кто занимался этим ранее? Из дела становится понятным, что речь шла об устройстве системы конвойных команд по типу существовавших в Сибири с 1822 г. Речь шла о реорганизации местных войск, начатой в 1881 г. во исполнение высочайшего повеления о сокращении численности местных войск посредством замены местных команд ротами резервных кадровых батальонов. В результате местные войска были уменьшены на 188 офицеров и 32 тыс. нижних чинов. Экономия Военного министерства составила 3,5 млн руб. Но столь благоприятный в экономическом отношении результат имел неблагоприятные последствия, так как караульная и конвойная службы должны были поглощать все силы резервных войск.

К тому же окарауливание тюрем и конвоирование арестантов было для этих войск не по назначению. Требовалось знание специфики службы, свойств арестантской среды. Главный инспектор по пересылке приходил к выводу, что «надежный надзор за арестантом, умудренным опытом тюремной жизни, изворотливым, энергическим и нередко озлобленным до отчаяния, возможен лишь для стража и конвоира, специально для того назначенных и подготовленных, главным образом, путем постоянного общения с людьми, лишенными свободы и неразборчивыми в средствах к насильному ее возвращению». Обоснованием такого мнения служили следующие факты. По данным ГТУ от губернаторов за 1880, 1882 и 1883 гг., общее число бежавших с пути арестантов составляло: из-под конвоя специальных конвойных команд – 11 чел.; из-под конвоя от полевых и местных войск – 121 чел.; из-под конвоя от полицейской и обывательской стражи – 1173 чел. Стало быть, надежность полицейской и обывательской охраны арестантов в пути была в 11 раз менее по сравнению с такой же охраной от войск и в 100 раз хуже специальных конвойных команд. Поэтому система конвоирования арестантов, учрежденная в Сибири по ссыльному тракту в 1822 г., распространялась властями на всю Россию, за исключением Финляндии и Кавказа.

Накануне введения в 1886 г. 567 вновь формируемых конвойных команд в России существовало 63 команды. Из этого числа 16 было в Европейской России, а 47 команд (50 штаб и обер-офицеров и 2138 нижних чинов) – в Сибири на главном ссыльном тракте от Тюмени до Карийских промыслов. На содержание их ежегодно расходовалось 491915 руб. 99 коп., из них 481675 руб. 86 коп. тратилось на интендантское довольствие с включением затрат содержания шести лазаретов, учрежденных на тракте, и 10240 руб. 13 коп. – на артиллерийское довольствие.

В начале 60-х гг. ставится вопрос о перевозке ссыльных на подводах с конными этапными командами. По подсчетам, представленным в 1862 г. И. Завалишиным в сравнительной таблице «Стоимость ссылаемых в Сибирь арестантов с препровождением их пешком по нынешнему и по предполагаемой возке их на подводах, расчисленные на расстоянии 1044,5 верст по Тобольской губернии», экономия должна была составить 20 тыс. руб. сер. при этапировании 9 тыс. ссыльных ежегодно. Экономия выходила из расформирования 12 этапных команд и всех 20 полуэтапов, сокращения офицеров и этапных команд с 21 до 9 (а каждая из них состояла тогда из 28 солдат и 11 казаков). Меньше требовалось кормовых арестантам – не на 62 дня, а на 20 по 3,5 коп. сер. Можно было упразднить три этапных лазарета, уменьшались расходы на изготовление одежды.

В 1864 г. в департаменте полиции исполнительной МВД готовилось решение о замене пешеэтапного следования ссыльных по Западной Сибири перевозкой их на лошадях и пароходах. По представлению МВД в 1865 г. было временно разрешено Комитетом министров ввести новый способ перевозки арестантов пароходом и лошадьми от Тюмени до Ачинска.

С 1 июня 1865 г. пешеэтапное отправление арестантов между Нижним Новгородом и Тюменью по главному ссыльному тракту было заменено перевозкой их на переменных лошадях. Между Пермью и Тюменью арестанты отправлялись во время навигации ежедневно, а зимой – по мере надобности, но не менее 4 чел. в один раз, препровождаясь как летом, так и зимой попутными конвойными командами.

Однако в апреле 1866 г. в ответ на отношение МВД Комитетом министров было приостановлено распространение перевозки арестантов на лошадях по главному ссыльному пути в Восточной Сибири от Ачинска до Иркутска. Мера эта была вызвана слишком дорогой ценой за провоз: вместо 4,5 коп. с версты в Западной Сибири здесь брали от 12,5–13,5 коп. Было решено приостановить перевозки впредь до изыскания средств к более дешевой перевозке.

На тракте от Томска до Ачинска такая перевозка арестантов просуществовала до 1868 г. Комитет министров в 1868 г., с 22 мая по 4 июля, специально рассматривал вопрос «Об отмене перевозки арестантов на подводах по тракту от Томска до Ачинска». По предложению министра внутренних дел этот путь в 388 верст арестанты должны были идти пешком, что обходилось в 60 тыс. руб. вместо 103780 руб. на подводах. Было решено: везти от Нижнего Новгорода до Перми пароходом, от Перми до Тюмени на подводах, от Тюмени до Томска пароходом, от Томска до Ачинска пешком и от Ачинска до Иркутска тоже пешком.

Однако сокращение этапов произошло в связи с водной перевозкой ссыльных в Западной Сибири чуть позже. Но ссыльных успели какое-то время повозить на подводах на восток от Томска, а затем перешли к пешему сопровождению.

22 июля 1868 г. по военному ведомству был объявлен именной указ Александра II «Об упразднении и переформировании конвойных команд главного ссыльного тракта от Нижнего Новгорода до Ачинска, по случаю отмены зимнего движения ссыльных арестантов между Нижним Новгородом и Томском». Согласно указу, подготовленному Комитетом министров, зимнее движение следующих в Сибирь арестантских партий отменялось с тем, чтобы предназначаемые к высылке оставались до весны в губерниях, где были осуждены, и в более центральных местностях по главному ссыльному тракту, а с открытием навигаций пускались в дальнейший путь, пользуясь пароходством по Волге и Каме и по рекам Западной Сибири, так как этот способ передвижения был самым дешевым и удобным.

Между Пермью и Тюменью ссыльные отправлялись и после закрытия навигации вплоть до окончания перевозки в Тюмень всех арестантов, прибывших на пароходах в г. Пермь. Одновременно с отменой зимнего пере движения ссыльных арестантских партий по главному ссыльному тракту до Томска перевозка арестантов от Томска до Ачинска на подводах заменялась отправлением пешеэтапным порядком. Объявленный порядок касался исключительно ссылаемых в Сибирь и не применялся к пересыльным арестантам, которые препровождались без задержания в места назначения способами, какие где существовали.

Министерство внутренних дел предложило Военному министерству для исполнения этого указа зимнюю задержку ссыльных арестантов начать с осени 1868 г. и с целью скорейшего передвижения арестантских партий признало возможным изменить маршрут следования их на подводах между Пермью и Тюменью, сократив время нахождения арестантов в пути на день – 9 дней, переведя Быковский, Кленовский, Гробовский и Сугатский ночлеги соотвтственно в Ачит, Киргишанское, Вилимбаевское и Марково, а ночлег в Тугулыме упразднялся.

Учитывая задержку арестантских партий на зиму, а также препровождение их во время навигации от Нижнего Новгорода до Томска, пользуясь пароходством по Волге, Каме и рекам Западной Сибири, конная перевозка арестантов на участках от Нижнего Новгорода до Перми и от Тюмени до Ачинска отменялась. Указом от 15 июля 1868 г. на участках ссыльного тракта упразднялись 46 конвойных команд и вольнонаемных оружейных мастеров, содержащихся за счет военного ведомства с 1866 г. при Казанском, Тобольском и Томском губернских батальонах, оставив только одного при Пермском батальоне для исправного содержания револьверов в конвойных командах Пермско-Тюменского тракта и в Тюменской конвойной команде. В том числе в Сибири от с. Успенского до Ачинска было упразднено 33 конвойные команды; для сопровождения арестантов, перевозимых в навигационное время пароходами по Волге и Каме между Нижним Новгородом и Пермью и по рекам Западной Сибири между Тюменью и Томском, было сформировано две – Нижегородская и Тюменская – конвойные команды; из числа 10 конвойных команд, находившихся на ссыльном тракте от Перми до Тюмени, одна – тугулымская – упразднялась, а остальные 9 продолжали содержаться впредь, причем название некоторых команд применялось по месту их нового расположения; партии арестантов, как ссыльных, так и пересыльных по тракту от Томска до Ачинска, с осени 1868 г. препровождали пешеэтапным (маятным) порядком, через этапы в г. Томске, селах Халдееве, Ишимском, Почитанском, Подъельничном, Суслове, Итатском и Красноречинском.

Каждая из этих восьми команд включала одного обер-офицера, трех унтер-офицеров, 35 рядовых, писаря, трех сторожей и денщика. Сторожа находились не только в местах расположения этапных команд, но и в местах ночлега арестантов: селах Семилужинском, Турунтаевском, Колыонском Берикульском, Тяжинском и Боготольском – по два в каждом. Этапные команды по тракту от Ачинска до Иркутска усиливались каждая на одного унтер-офицера и пять рядовых. Препровождение пересыльных арестантов между Тюменью и Томском (на Омск), а также в ненавигационное время возлагалось на местные губернские батальоны и уездные команды, для чего состав уездных команд усиливался, так что в них должно было состоять: в Ялуторовской – 12 унтер-офицеров и 150 рядовых, в Омской – 19 унтер-офицеров и 240 рядовых, в Тарской – 14 унтер-офицеров и 165 рядовых, в Каинской – 19 унтер-офицеров и 250 рядовых. Этапные команды от Ачинска до Иркутска усиливались тем же летом 1868 г.

В указе подробнейшим образом расписывался состав всех команд с жалованием по каждому чину и должности, довольствием, вооружением и системой подчинения. Этапные команды заменяли собой существовавшие ранее на тактах между Нижним Новгородом и Пермью и между Тюменью и Томском конвойные команды. После того как арестантов стали задерживать в пути следования, возникли проблемы с их размещением. В 1868 – 1869 гг. в пути между Ачинском и Красноярском умерло в пути следования от мороза 11 человек и от мороза и голода 8 человек.

Таким образом, использование пересылки водными путями по рекам Западной Сибири с 1865 г. стало фактом, укоренившимся от Тюмени до Томска, перевозка на лошадях от Томска до Ачинска просуществовала с 1865 по 1868 г., а перевозка арестантов от Ачинска до Иркутска была приостановлена уже в 1866 г., то есть в качестве эксперимента она применялась не более года.

Ссыльных всех категорий в 80-е гг. XIX в. перевозили из Казани в Тюмень либо в арестантских вагонах, либо на арестантских баржах: на пароходах вниз по Волге и вверх по Каме до Перми, оттуда через Уральские горы в Екатеринбург по железной дороге. В Тюмени все ссыльные поступали в Тюменскую пересыльную тюрьму, где проводили в среднем недели две. Затем их отправляли на арестантских баржах вниз по Иртышу и вверх по Оби, Томи в Томск.

Сосланных и распределенных в Приказе о ссыльных в южные районы Западной Сибири отправляли из Тюмени пешим порядком. Осужденные, направлявшиеся в Восточную Сибирь, перевозились из Тюмени в Томск на арестантских баржах, поставляемых для этих целей компанией подрядчиков. Туда и обратно баржи тащили на буксире пассажирские пароходы. От Тюмени, расположенной на Туре, надо было плыть до Тобола, затем Тоболом до Иртыша, Иртышом до Оби, Обью до Томи и по Томи, всего более 3000 верст.

Подрядчики Курбатов и Игнатов, судовладельцы из Тюмени, держали арестантских барж всего три, которые в продолжение навигации, т.е. с мая по октябрь, совершали в среднем по шесть рейсов в оба конца, а всего восемнадцать рейсов. Путешествие между двумя городами занимало от семи до десяти дней, в зависимости от времени года и погоды. Согласно отчету инспектора по наблюдению за транспортировкой ссыльных, число арестантов и ссыльных, перевезенных на этих баржах из Тюмени в Томск с 1880 по 1884 г. включительно, было следующим:

Год Принято в Тюмени Доставлено в Томск

1880 10 243 10 269

1881 10 757 10 462

1882 10 630 10 245

1883 10 726 11 049

1884 10 229 10 692

Всего: 52 585 52 717

В среднем, перевозилось 10543 чел. в год, и при такой нагрузке в среднем в одной барже переправлялось 586 чел. Однако по разным причинам, не зависящим ни от подрядчиков, ни от местных тюменских властей, иногда приходилось отправлять баржи, заполненные лишь наполовину, а в иных случаях они были так переполнены, что нечем было дышать. В 1884 г., например, на баржах перевозилось от 334 до 797 чел.

По описанию Дж. Кеннана, арестантская баржа для ссыльных внешне ничем не отличалась от обыкновенного парохода, разве что у нее была меньшая посадка и отсутствовал такелаж. Черный железный корпус ее имел 220 футов в длину и 30 футов в ширину, и по горизонтальной линии в нем были прорезаны небольшие прямоугольные иллюминаторы, открывающиеся в каюты на нижней палубе. На верхней палубе находились две большие желтые рубки, отстоявшие друг от друга приблизительно на 75 футов, в одной из которых были устроены три или четыре больничные палаты и амбулатория, а в другой – помещения для конвойных офицеров и несколько камер для ссыльных, принадлежащих к благородным или привилегированным сословиям. Пространство между двумя рубками было перекрыто сверху и по бокам решеткой из толстой железной проволоки, так что образовывалась клетка шириной в 30 и длиной в 75 футов, в которой арестанты могли прогуливаться и дышать свежим воздухом. Эта клетка, которую ссыльные называли «курятником», была разделена решеткой на две части, меньшая из которых предназначалась для женщин и детей, а большая – для мужчин. Трапы вели в спальные каюты, которых было три или четыре. Одна из этих кают была занята женщинами и детьми, остальные отведены мужчинам. Посредине каждой каюты были установлены два яруса двойных нар, на которых ссыльные лежали поперек хода судна четырьмя тесными рядами головами к линии киля. Вдоль бортов баржи тянулось еще два яруса нар, на которых арестанты устраивались головами к ногам по четыре-пять человек в ряд. Судно перед отправкой чистилось и дезинфицировалось, но по прибытии в Томск баржа «напоминала клетку зверинца, откуда только что выпустили диких животных… эти полутемные камеры, с небольшими зарешеченными иллюминаторами, грязными полами и пропитанной аммиаком атмосферой, вызывали сострадание к убогой и жалкой человеческой жизни».

По подсчетам Дж. Кеннана, на баржах с 1870 по 1884 гг. было перевезено 148 489 чел., заболело 7066 чел., умерло 569 чел., доставлено больными 2182 чел. Из умерших абсолютное большинство составляли дети.

До 1865 г. пешие партии ссыльных отправлялись из Тюмени через тобольский тюремный замок до Томска. Из 43 этапов, существовавших в Тобольской губернии после изменения системы сухопутного препровождения арестантов перевозкой их водяным путем на пароходах, остались для помещения пересыльных только два: Тугулымский этап и Успенский полуэтап (на пути до г. Тюмени). Остальные же от Тюмени до границы Томской губернии были упразднены.

После введения водной пересылки на пароходах от Тюмени до Томска пешие партии из 300 или 400 арестантов отправлялись из Томска в Иркутск каждую неделю в течение всего года и этот путь преодолевали за три месяца. Этапы стояли вдоль дороги на расстоянии от двадцати до сорока верст, и на каждом этапе имелась конвойная команда, состоявшая из старшего офицера (начальника конвоя), двух-трех унтер-офицеров и около сорока солдат. С 1886 г. вводилось следующее расписание конвойных команд: А) от Томска до Ачинска: томская, халдеевская, ишимская, почитанская, подъельничная, сусловская, итатская, красноречинская. В каждой из этих команд состояли: офицер, фельдфебель, старший унтер-офицер, 3 младших унтер-офицера 2-го разряда, 6 ефрейторов, по 55 рядовых, кроме ишимской – там числилось 60 рядовых. Из нестроевых при каждой команде было по одному младшему писарю и три сторожа. В томской команде был один старший писарь, а в красноречинской – один сторож.

Всего было в этих командах по 8 офицеров, фельдфебелей, старших унтер-офицеров и младших писарей, 24 младших унтер-офицера, 48 ефрейторов, 445 рядовых, 1 старший писарь, 22 сторожа. От Ачинска до Иркутска и от него до Карийских промыслов, а также от Нерчинска до Нерчинского завода было 38 этапных команд. Всего по главному ссыльному тракту в Сибири было одна пароходная и 46 пешеэтапных конвойных команд. В них числилось 2181 чел., на содержание которых требовалось 460099 руб. 20 коп. ежегодно.

Поскольку в течение одного дня не всегда можно было осуществить переход от этапа до этапа, на полпути между ними возводились так называемые полуэтапы для ночевок, где не было конвойных команд. Пешие партии должны были проходить в месяц до 500 верст с суточным отдыхом на каждый третий день. Такой порядок, заведенный в начале 1820-х гг., сохранялся практически все время ссылки.

Считается, что «маятниковая система», когда конвойная команда сопровождала партию заключенных не до назначения, а лишь до следующей станции, передавала другой конвойной команде, а сама возвращалась назад, была придумана и введена руководителем Отдельного корпуса конвойной стражи, бывшим тобольским и томским генерал-губернатором П.М. Капцевичем для значительного облегчения службы конвоиров.

Каждый заключенный получал на пропитание в первой пол. XIX в. 12 коп., а с 50-х гг. – 10 коп. в день, на которые он в дороге покупал еду у крестьян, продававших ее не без пользы для себя, хотя в крайних случаях правительство разрешало повышать суточные расходы, чаще всего в Восточной Сибири, из-за неурожая и вздорожания цен на продукты питания.

Летом одежда ссыльных состояла из рубахи и штанов из грубого серого полотна, портянок из той же материи вместо носков и невысоких башмаков, именуемых котами, с кожей на щиколотке, чтобы кандалы не натирали ноги, а также шотландской шапочки без козырька и длинного серого халата. Одежда женщин-арестанток такая же, лишь вместо штанов они носили юбку. На головах у них, по воспоминаниям Ф. Кона, были надеты белые платки. Женщинам и детям, которые добровольно следовали в Сибирь за своими родственниками, разрешалось носить собственную одежду и брать с собой столько вещей, сколько мог вместить их мешок объемом 73 л.

В первой половине столетия женщинам, идущим добровольно с мужьями в Сибирь, выдавали обыкновенно 12 коп. в день на каждую, малолетним детям – по 6 коп. в сутки на каждого. Помещики, ссылая своих крестьян, должны были вносить по 18 руб. и отправлять ссыльного одетым и обутым по Уставу о ссыльных. От Тобольска заботу о ссыльных крепостных брала на себя казна, так как ссыльный поступал в ее распоряжение полностью. Жены и дети ссыльных крепостных сразу поступали на казенный счет.

Между уголовными и политическими ссыльными власти не делали никакого различия, однако если среди последних были лица, принадлежавшие к привилегированному сословию, то они получали на пропитание вместо 10 по 15 коп. в день и их везли на телегах, а не принуждали идти пешком. После 1825 г. политических отправляли в Сибирь по отдельности на почтовых лошадях под охраной жандармов, и они прибывали к месту назначения так же быстро, как обыкновенные путешественники.

В 1827 г. декабристов отправляли следующим порядком:

1) Из места их содержания препровождали до Тобольска по две партии в неделю, в каждой по 4 чел., при одном фельдъегере и 4-х жандармах.

2) В Тобольске каждый фельдъегерь, доставивший партию, должен был сдать ее тамошнему губернатору и с двумя жандармами возвратиться в С.-Петербург, а двух оставить в ведении губернатора для сопровождения оттуда преступников в места их назначения.

3) Из Тобольска ссыльных отправляли на подводах под надзором оставшихся жандармов и особо отряженных чиновников по распоряжению совета главного управления Западной Сибири: следовавших в каторжную работу в Иркутск – к тамошнему губернатору, а следовавших на поселение – прямо в назначенные места.

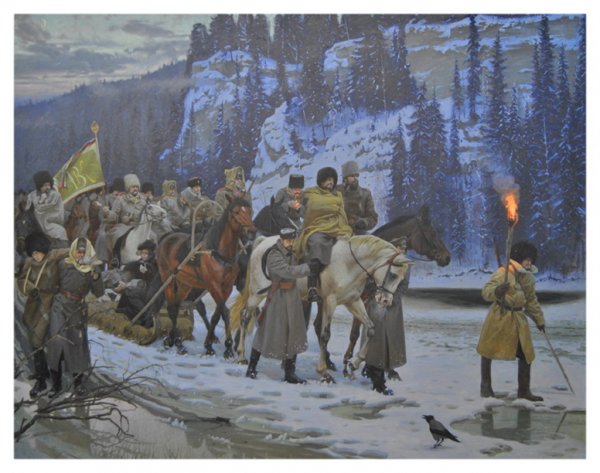

Для безостановочного препровождения партий генерал-губернатор П.М. Капцевич поручил тобольскому губернатору Д.Н. Бантыш-Каменскому сделать распоряжение о том, чтобы по тракту от Тобольска до Иркутска, по всем этапам, было заготовлено от 3-х до 4-х одноконных подвод, без платежа прогонов. Отправленным из Тобольска в Иркутск декабристам на обывательских одноконных подводах выдавалось на кормовое довольствие по 50 коп. ассигнациями в сутки на каждого.

А.И. Дмитриев-Мамонов отмечает, что при отправлении следующих партий Тобольская губернская администрация сделала ряд послаблений и декабристов отправляли уже не на одноконных подводах, а на земских тройках без платежа прогонов; остановки для ночлега партий делались не на этапах, при которых, по распоряжению генерал-губернатора Капцевича, должны были ожидать государственных преступников подводы, а на земских станциях. Им было также предоставлено право проезда от Тобольска до Иркутска и в собственных повозках для избежания длинного тяжелого пути на перекладных. Однако от этой практики отказались ввиду неудобства и дороговизны и после этого всех политических отправляли вместе с уголовными преступниками. Народоволец А.В. Прибылев уточняет, что политические ехали через всю Сибирь в сопровождении конвоя из солдат или жандармов на почтовых лошадях до 1883 г. С этого времени из Томска всех политических по 5 – 8 человек отправляли при уголовной партии.

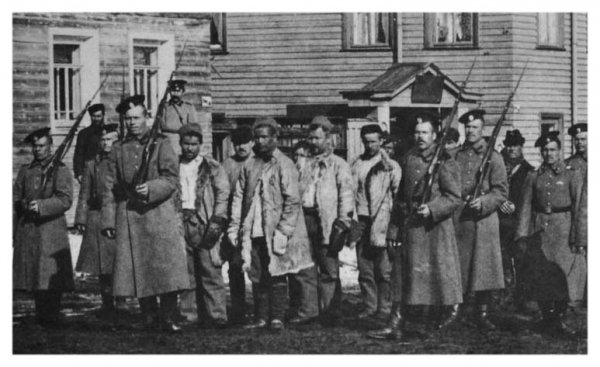

От Екатеринбурга до Тюмени продолжали возить на лошадях до строительства железной дороги. Обычно политически ссыльные отправлялись в конце партии, отделенные от других ссыльных телегами с больными, женщинами и детьми, по четыре человека на телеге. «Мужчины до Тобольска все вообще в ножных кандалах, а те, которые следуют в каторжную работу, во время перехода заковываются в наручные по двое и пристегиваются на прут или длинную веревку, когда их много, что и называется собственно канатом», – приводит воспоминание об этапировании уголовных колодников декабриста В.И. Штейнгеля В. Кодан. Он же отмечает, что для предупреждения «побегов и удобнейшего распознавания ссыльных» предписывалось «вшивать у следующих в работу по два, а у следующих на поселение по одному четырехугольному лоскуту на спине, до двух вершков во все стороны, отличного цвета от самой одежды». Для этого же брилась и половина головы.

Указ «О бритье половины головы препровождаемым в Сибирь чрез сибирские этапы ссыльным арестантам и об обязанности этапных команд подстригать арестантам волосы» был объявлен Сенату управляющим министерством внутренних дел 14 июля 1825 г. Несмотря на освобождение привилегированных сословий (дворян и шляхтичей) от оков и бритья половины головы, декабристы-черниговцы шли «с жезлами в руках и ногах», а польские ссыльные подвергались нередко заковыванию и удалению волос.

Вплоть до 1883 г. мужчины и женщины шли вместе, однако затем была сделана попытка отделить холостых мужчин от «семейных партий», а с последними отправляли всех детей и незамужних женщин. Это преобразование несколько уменьшило деморализацию, явившуюся следствием того, что мужчины, женщины и дети месяцами жили бок о бок в переполненных этапах. Однако положение особо не улучшилось, ибо даже в «семейных партиях» шли мужчины и подростки с порочными наклонностями.

Дж. Кеннан, непосредственный свидетель передвижения ссыльных по тракту, так описывает подготовку и выход партии ссыльных из Томской пересыльной тюрьмы на маршрут: «Часов в восемь к тюрьме стали подъезжать телеги, предназначенные для перевозки слабых и больных; неопрятного вида унтер-офицер, сидевший с солдатами на одной из скамеек, зевнул и нехотя направился на тюремный двор; солдаты закинули за плечи свои свернутые шинели и взялись за берданки; звон цепей за забором становился все громче и продолжительнее, а это означало, что партия собирается.

Наконец из ворот вышел тюремный кузнец, неся небольшой горн, наковальню которую можно держать на коленях, пару молотов и несколько цепей и ножных кандалов; все это он небрежно бросил перед собой на землю; солдаты взяли на плечо и расположились полукругом, образовав кордон; один унтер-офицер со списком ссыльных стал по одну сторону ворот, а другой, с кожаной сумкой, полной медяков, – против него; кто-то крикнул: «Готово!», и арестанты начали один за другим выходить из ворот.

Офицер со списком проверял арестантов, выкликая их имена; кузнец с помощью солдат осматривал кандалы, проверяя, прочно ли они заклепаны и нельзя ли их снять с ноги, и, наконец, второй унтер-офицер выдавал каждому арестанту по десять копеек медью на два дня пути между этапами. Когда все каторжники покинули тюремный двор, они выстроились в два ряда, чтобы их удобнее было пересчитать, и сняли шапки, чтобы унтер-офицер мог убедиться, что головы их, как положено по закону, с одной стороны обриты. Затем они отошли в сторону, и этой же процедуре подверглись поселенцы, причем конвойные солдаты отступали по мере того, как число арестантов за забором постепенно увеличивалось.

Наконец на улице собралась вся партия числом 350 – 400 человек. Каждый арестант держал в руке серый холщовый мешок с немногочисленными пожитками; у многих к кожаным поясам, поддерживающим ножные кандалы, были подвешены медные котелки, а один из каторжников шел на рудники с маленькой коричневой собакой на руках…». Ссыльная О.К. Буланова-Трубникова писала, что «партия выступала вообще очень рано, часов в 5 – 6. Впереди шли уголовные, на все 200 чел. получался такой же конвой, как на нашу восьмерку…Часов в 10 был привал где-нибудь в лесу; чтобы съесть кусочек хлеба, приходилось осторожно приоткрывать надетую на лицо сетку, и все же вместе с куском в рот проникала добрая горсть мошкары, или, по сибирскому выражению, «гнуса».

Телеги, предназначенные для арестантов, физически не способных идти, представляли собою небольшие одноконные повозки без каких-либо рессор и с одним лишь сиденьем для кучера и конвоира. Чтобы хоть как-то уменьшить тряску, дно каждой телеги устилали травой, и на эту траву в каждой повозке усаживалось по четыре больных и не способных идти арестанта.

Серая толпа, окруженная конвоем солдат, начинала свое долгое путешествие к забайкальским рудникам. Шествие возглавляли пешие каторжники, следом за ними ехали больные на телегах, далее три-четыре повозки с серыми холщовыми мешками, и наконец за солдатами, составлявшими арьергард, следовал тарантас, в котором сидел начальник конвоя. Колонна двигалась примерно со скоростью 20 – 35 верст в день, арестанты с трудом волочили закованные в кандалы ноги. «В теплый безветренный день пыль является мучением для пеших партий – особенно для больных, женщин и детей…».

В трудные времена, особенно во время неурожая, на деньги, выдаваемые ссыльным, невозможно было пропитаться. Ссыльный 70-х гг. XIX в. Федоров писал о насекомых на ночлегах, донимавших ссыльных: «Когда придут в деревню, они наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и немедленно повалятся спать, и тотчас их облепят клопы – злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать».

Бытовые лишения были составной частью ссылки по тракту. Действовавшие этапные здания не соответствовали требованиям быта и гигиены. Такое положение дел было, если судить по имеющимся мемуарам, обычным и вполне заурядным. Все так привыкли ко всему происходящему, что едва могли представить себе нечто иное. На «полуэтапах останавливались на ночлег или на дневку в невообразимо грязных, покрытых мириадами насекомых помещениях, располагаясь большей частью прямо на полу за недостатком нар для всех», – вспоминала О.К. Буланова-Трубникова, сосанная вместе с мужем по делу «Черного передела».

В таком состоянии находились этапы на подведомственных губернаторам территориях Восточной Сибири. В Забайкальской области в 1883 г. имелось 11 этапов и 38 полуэтапов, и которых в хорошем состоянии находилось 5 этапов и 15 полуэтапов. В 1878 г. в Ачинском округе исправлялось здание Козульского этапа за 1000 руб., однако остальные 18 этапов и полуэтапов Енисейской губернии находились в неудовлетворительном состоянии.

Кризис в деле размещения ссыльных в местах временного содержания отмечался в Сибири с 70-х гг. XIX в. Этапные партии постоянно увеличивались, а помещений, предназначенных для временного содержания, не становилось больше. В результате усиленной эксплуатации здания приходили в упадок и постоянно разрушались. Их ремонтировали и строили новые. Кроме того, к этому времени были выработаны общие санитарные требования, предъявляемые к зданиям такого рода. Все эти требования породили обширнейшую переписку разного рода местных канцелярий с Петербургом и между собой.

Все это нашло отражение в «Журнале Совета Главного управления Западной Сибири». Обсуждаются любые вопросы, любая, даже самая мелкая, деталь согласовывается с начальством. Среди таких постоянно фиксируемых в журнале вопросов был вопрос о постройке туалетов в места временного содержания ссыльных. Изначально туалет на пересылке или, тем более, в местах ночлега на этапах представлял собой яму, перекрытую жердями. Совершенно очевидно, что вообще и в летнее время особенности такое устройство туалетов отнюдь не способствовало сколько-нибудь сносной жизни арестантов во время ночлега. О правилах гигиены можно и не говорить. Соответственно, и в деревнях отхожих мест совсем не было. На постоялых дворах, на ярмарках и других местах, где не было местного санитарного контроля, туалеты были в высшей степени неопрятны, что способствовало распространению всякого рода заразы. В весеннее время снег таял, вода заливала выгребную яму и разливалась по двору, затопляя постройки и колодцы.

После ужасающей бумажной волокиты дело решилось. Стали строить крытые уборные, по возможности вентилируемые.

Генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин, помнивший этапы вдоль Большого Сибирского тракта в их лучшем виде, следующим образом описывает их в отчете царю: «Во время переезда до Иркутска я видел большое число тюремных учреждений и, к сожалению, должен сказать, что тюрьмы окружных городов, пересыльные тюрьмы и этапные здания находятся в плачевном состоянии. Особенно дурны этапы. За малыми исключениями, они представляют из себя разрушающиеся здания с плохими санитарными условиями, не держащие тепла зимою, пропитанные миазмами и к довершению всего мало обеспечивающие от побегов».

Не все этапы на томско-иркутском участке были таковыми. Например, в деревне Итатской, близ Мариинска, этап содержался в чистоте и совершенном порядке. Однако заключение генерал-губернатора Анучина подходило в целом для всей этапной системы Сибири. В том же отчете царю Анучин говорил: «Затрачены были большие суммы денег на исправление этих этапов и вновь ассигновано более 250 тыс. руб. на постройку новых этапов в Забайкальской области. Сомневаюсь, однако, чтобы без изменения существующих ныне условий возможно было сделать что-либо серьезное; представляются далее опасения, что и новые этапы в Забайкальской области подвергнуться той же участи, какая постигла этапы Енисейской и Иркутской губерний».

Редкостью были на тракте так называемые «дворянские партии». Уголовный кодекс, составленный с тех позиций, что «благородство обязывает», прописывал более суровые наказания для представителей привилегированных сословий, чем простолюдинов. Однако дворяне и чиновники обычно освобождались от наиболее тяжелой части наказания – пешего путешествия с этапа на этап. Эти «господа преступники», как их называли солдаты и уголовные, ехали на лошадях по 45 – 50 верст в день, получали в полтора раза большую сумму на пропитание и только на ночлеги заезжали на этапы.

«Для помещения заболевших арестантов на этапах главного ссыльного тракта до 1885 г. не было устроено надлежащих лазаретов и не имелось особых врачей, ни даже фельдшеров. Хотя, согласно пункту 5 статьи Устава о ссыльных, воинские и гражданские врачи, находясь в местах квартирования этапных офицеров, обязаны осматривать и проверять больных, подавать им нужное пособие, но в тех селениях, где устроены этапы, врачи гражданского ведомства не живут; военные же врачи находились лишь на этапах Бирюсинском, Ширагульском и Тыретском, при которых были устроены войсковые лазареты, по 6 кроватей каждый, для пользования собственно больных нижних чинов конвойных команд. Все арестанты, заболевшие в пути следования между Ачинском и Иркутском, до 1885 г. помещались на трех означенных этапах не в войсковых лазаретах, а в отдельных камерах в этапных домах и содержались в них без всякого распределения по полу и возрасту и роду болезней, а также и без всяких необходимых для лазаретного учреждения приспособлений, так как лазареты эти для арестантов не имели ни прислуги, ни больничной одежды, ни постельных принадлежностей, ни даже посуды для лазаретных порций».

Источник: Катионов О.Н. «Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII-XIX вв». Новосибирск, 2004.