Русское население юго-западного Забайкалья в начале XX века

Опубликовал: murashka, 5-04-2018, 18:28, Путешествие в историю, 1 434, 0

Население юго-западного Забайкалья преимущественно состоит из коренных сибиряков (потомков прежних завоевателей края), которых приблизительно восемьдесят процентов; остальные двадцать составляют семейские старообрядцы, живущие почти исключительно в деревнях Большой Куналей, Бичура, Кочены, Окино-Ключи и так называемые «карымы», или крещеные инородцы Цонголова рода.

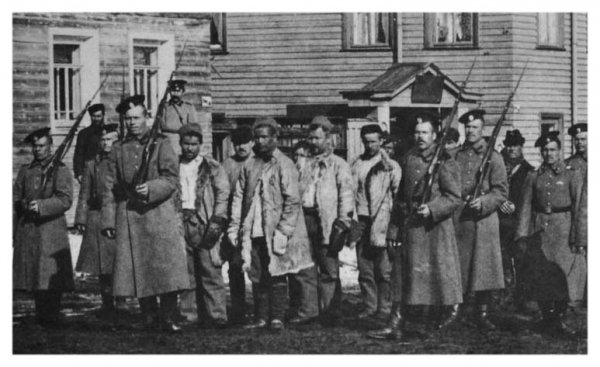

Смешанное русское населения городов и сел, конечно, не идет в расчет. В последних три четверти населения - позднейшие пришельцы из разных мест Западной Сибири и Европейской России. Также не идет в счет и ссыльный элемент, равно и поселенцы из отбывших наказания в Сибири.

Мы остановимся лишь на бытоописании потомков первых пришельцев в Забайкалье, а именно: «коренном сибиряке» и «семейском старообрядце». Совместная жизнь сибиряка и семейского, несмотря на общность интересов, занятий, условий жизни и прочее, тем не менее, далеко не одинакова. Стойкость убеждений семейского, его особенный взгляд на жизнь поставили последнего в некоторую отдаленность от сибиряка. В особенности это заметно во взаимных отношениях.

При всем том, насколько совместная жизнь налагает известные условие уважения к соседу-сотоварищу, в данном случае приходится удивляться, что отношения сибиряка и семейского, в общем, далеко не таковы. Если сибиряк относится к семейскому в большинстве безразлично, или с некоторым недоверием, то семейский даже не скрывает своего полного неуважения, а также и презрения к сибиряку. Чем вызвано такое отношения, трудно проследить, но тем не менее оно существует и по настоящее время.

Конечно, такие отношения не отзываются на общественном строе жизни, что доказывается уже тем, что селятся в деревнях и селах совместно те и другие. Но факт остается фактом и, в обыденной жизни, нельзя не заметить этой розни и взаимной не дружелюбности.

Сжившись с этим отношениям, как те, так и другие принимают его совершенно хладнокровно. Эпитет семейского - «желторотый», одинаково не причинит ему чего-либо оскорбительного, как и сибиряку кличка «нечесть». Как тот, так и другой совершенно сжились с этим.

Сибиряк привык видеть в каждом семейском воплощения хитрости, обмана и бояться его как искусного вора и вообще, отдавая должное его силе и ловкости, боится какого-либо насилие и мести. В некоторых отношениях боязнь его не плод фантазии. Семейский же считает почему-то сибиряка нечистым, как в прямом, так и переносном смысле: также мало верит ему и, вообще, ставит его далеко ниже себя по развитию.

В наружности сибиряка преобладающим является бурятский тип: смуглый цвет кожи, значительно выдающиеся скулы, чаще темные волосы. По внешнему виду ростом выше среднего, крепкий, коренастый. Низкорослых встречается мало. Несмотря на то, что тип его значительно отошел от великоросса, красивые лица и сложения не могут считаться исключениям.

Семейский же старообрядец сохранил вполне тип великоросса, чему не мало способствовало и то, что он не смешивается с сибиряками, или инородцами. В этом отношении он оказался устойчивее сибиряка, как и вообще более противостоял взаимодействию соседа инородца.

Ведя более правильную жизнь, не злоупотребляя вином, табаком, распутством, семейские дали краю крепкий, здоровый, сильный и красивый тип населения. И это тем резче выделяется и бросается в глаза в деревнях и селах, где они живут рядом с коренными сибиряками.

Не редкость встретить 80-ти летнего старца семейского настолько бодрого, что он работает наравне с молодыми, тогда как среди сибиряков 70 лет уже редкость, у бурят же 60 лет почти предел. Средняя продолжительность жизни семейского - 48, сибиряка - 40, а бурята - 38. Крещеные инородцы «карымы» по наружности своей, как и потомство их от браков с сибиряками, конечно, ближе всего стоят к инородцу и в большинстве представляют низкорослый, некрасивый тип населения.

Во втором или третьем колене наблюдается иногда преобладающим тип сибиряка, но некоторые черты инородца, как например, значительно выдающиеся скулы, смуглый цвет лица и разрез глаз остаются слишком заметными.

По внешнему виду, насколько семейский чаще выглядит бодрым, резким в своих действиях и словах, настолько сибиряк смотрит, наоборот, вялым, ленивым и в то же время часто забитым, трусливым. Предприимчивость, трудолюбие, сибирская «смекалка» резче замечается у того же семейского, чем у - сибиряка. Последний и здесь неохотно оставляет общероссийское «авось», которое не меньше, чем где-либо на Руси дает сомнительные результаты. Зажиточность семейских, конечно, всецело является результатом их трудолюбия и более крепкие основы обыденной жизни, а также и сплоченность взаимных интересов и помощи.

Сибиряк же в большинстве живет не так тесно со своими сородичами, трудолюбием не отличается; водка и леность дополняют его жизнь и не дают возможности поднять свое благосостояния. Малоземельность, неурожаи, отсутствие возможности удержать свое хозяйство без разорения заставляют большую часть населения искать работу на стороне. Редкая сибирская деревня не считает половины своего населения годами в отхожем промысле. Больше всего нанимаются на золотые промыслы, заводы или уходят в «ямщину». Подспорьем в хозяйстве в некоторых местностях являются: лесной промысел, звериный, сбор орехов и в незначительном размере кустарный.

Земледелие, хотя и является у местного крестьянина главным его занятием, но в общем не всегда и далеко не везде оправдывает его труд. Повсеместных урожаев в крае почти не замечалось. Периодические же в известных районах далеко не часты. В редких случаях сибиряк - крестьянин не живет в нужде. Видимая его зажиточность в сущности далека от действительности.

Кустарная промышленность среди местного населения очень незначительна и заключает в себе почти исключительно производство домашнего крестьянского обихода. Сбыт на сторону ограниченный и далеко не носит характера постоянности.

Местный крестьянский холст очень грубый и непрочный; делают его почти исключительно семейские. Бараньи сукна в некоторых деревнях по Чикою и Хилку вырабатывают довольно порядочного качества, но в небольшом количестве. Сукно это исключительно употребляется самими крестьянами и на рынок почти не поступает. Глиняная и деревянная посуда изготавливается в большом количестве, так же и берестяные «туязья» и все это находит большой спрос в округе.

Населения верховьев Чикоя занимается в основном выжиганиям извести и ломкой мрамора. Вся известь, которая поступает на продажу в крае, исключительно кустарного приготовления чикойских крестьян и бурят, живущих по реке Джиде.

Чикойская известь идет исключительно только для строительных работ, благодаря своему невысокому качеству, джидинская (туфовая) вдвое дороже, но и белее, почему и употребляется для побелок и в кожевенном производстве. Обжигания извести ведется в крае примитивным способом; занимаются этим люди мало знакомые с делом, почему страдает и качество продукта, а нерасчетливость в топливе удорожает самый продукт. В особенности плохо поставлено дело у чикойских крестьян. Получаемая от них известь заключает в себе до 30 процентов совершенно необожженного камня, что, конечно, и заставляет ценить ее слишком низко.

Из других промыслов забайкальского крестьянина, которые составляют подспорье в его материальной обеспеченности, более значительны: добывания кедровых орехов рыбный и «белковье». То и другое годами приносит значительный заработок. Орех добывается в урожайные года в районе реки Чикоя до 100 тысяч пудов. Часть всего количества перерабатывается домашним способом на масло, остальное же вывозится и распродается на Верхнеудинской ярмарке. Скотоводством с промышленной целью не занимаются. Держат скот для своего хозяйства, и только излишек продают на сторону. Мясной скот в крае исключительно поступает от монгол и в незначительном сравнительно количестве от бурят.

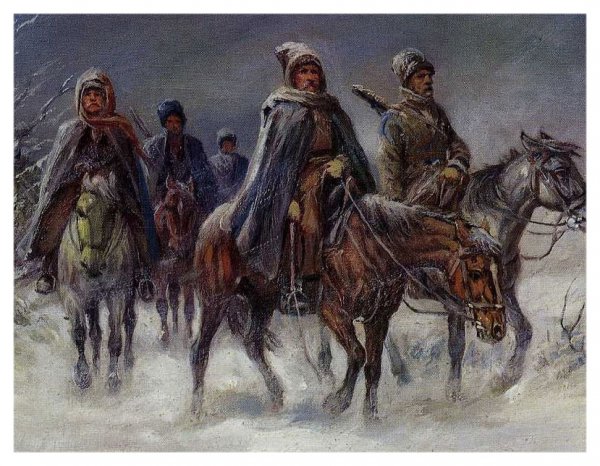

Материальное положения забайкальского казачества в общем настолько же незавидное, как и крестьян. К тому же необходимость казака, состоящего на службе, иметь полное снаряжения за свой личный счет, как -то: лошадь, седло, полное обмундирование, всегда отнимает у него значительную часть сбережений. Долгие же отлучки его из дома отражаются на благосостоянии хозяйства. Одновременная служба, вне дома, отца и сына в некоторых семьях совершенно расстраивает заведенное долгими трудами хозяйство, так как не всегда оставшаяся дома жена или дочери найдут возможность поддерживать, без сторонних работников, обработку полей или сенокосов. Наемный же труд в сибирских деревнях слишком невыгоден.

Земельные наделы в Забайкалье, ввиду особых местных условий, даже и значительные, не могут быть показателем благосостояния населения. Стихийные бедствие, резкие климатические переходы, частые неурожаи (иногда несколько лет к ряду), примитивная обработка земли и вечный материальный недостаток населения мало способствуют его обогащению. Много земель не разработано или по недостатку средств, или из боязни понести убыток при недороде.

Кроме того, в земельных наделах много мест совершенно неудобных для земледелия, которые и пустуют все время. Вместе с тем распределение наделов не всегда равномерно, почему малосемейные обогащаются, большие же семьи беднеют. Некоторые, например, деревни почти не имеют выгонов и должны нанимать их или у бурят или у жителей соседней деревни. Более крепко и определенно стоит земельное хозяйство в районе Чикоя и Хилка. Наделы земли инородцев далеко значительнее, что, конечно, всегда вызывает у русского населения зависть и недовольство. Масса казенных пустопорожних земель в крае и предполагающееся новое правительственное разграничения земель дает надежду населению, что в недалеком будущем коренная перемерка прежних наделов даст возможность устроить свое хозяйство более выгодно. Несмотря на то, что край считает уже столетие своей оседлости, он все еще выглядит устраивающимся и во всем заметен отпечаток чего-то как бы временного. Отдаленность и географические условие слишком ярко отразились на развитии края и надолго остановили его возможное процветание.

Наблюдения последних лет дают ясную картину тому, что все без исключения отрасли забайкальского хозяйства значительно ослабели, упали даже и те, которые еще так недавно выглядели прочными. Так, главное занятие населения - земледелие оскудело. Бывшие «житницы» края все чаще и чаще страдают от неурожая. Земля истощилась. Засухи, инеи, выдувы, сорные травы, головня, кобылка уже не такие редкие явления, как были ранее. Голодовки в Забайкалье также теперь не редкость. Примитивный способ обработки полей, неумелое внесение удобрений, плохие семена, конечно, не дают надежды поднять урожайность.

Вырубленные и уничтоженные лесными пожарами леса, при отсутствии необходимой влаги, дают еще более шансов к упадку и обесцениванию прежних богатых по урожаю участков. Упадку скотоводства способствовали как бескормица, равно и эпизоотии. Скот измельчал, в особенности рогатый. Лесной промысел не давал и ранее особых выгод населению, теперь же, когда ближайший к населенным пунктам лес во многих местах уничтожен пожарами, а пользования в дальних участках сопряжено с платой пошлины и другими расходами, доходность лесного промысла упала до минимума. К тому же соседние китайцы и монголы являются большими конкурентами, доставляя городскому населению все лесные материалы в большом количестве.

Некоторые, ближайшие к границе, местные русские лесопромышленники считают для себя более выгодным арендовать лесные участки у монголов, чем пользоваться остатками своего и платить налог. Конечно, здесь не столько играет роль плата, сколько сложная процедура и по выкупу билета на рубку, в виду разбросанности поселений в крае и отдаленности конторы лесничего.

Хотя и доставленный из Монголии лес нередко принуждается лесничеством к оплате, но и в этом случае все же для лесопромышленника выгоднее заплатить за вывезенный и запроданный лес, чем «выхаживания» разрешительного билета лесничества на вырубку в своих дачах. Охотничий промысел, равно и ореховый также год от году заметно падают. Причина оскудения последних - частые лесные опустошительные пожары.

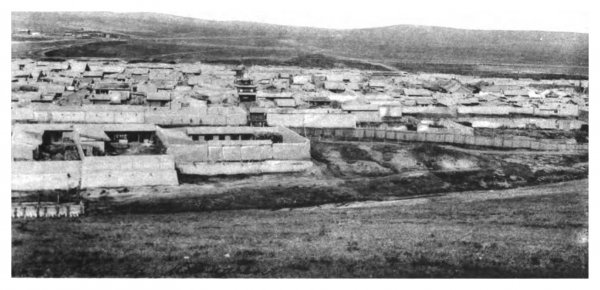

Правильно поставленного рыбного промысла в крае не наблюдается, несмотря на то, что местные реки и озера содержат достаточно разных сортов рыбы. По свидетельству старожилов, лет пятьдесят тому назад особенно много добывалось рыбы в Гусином озере (до 20000 пуд. в год), но в настоящее время добыча сократилась там до 2000 пуд. Главными потребителями рыбы являлись семейские, которые и способствовали уничтожению рыбы в озере несвоевременной и нерациональной ловлей. Те же семейские и сейчас являются главными рыболовами в крае. Не довольствуясь рыбой из рек и озер Забайкалья, они заезжают и в соседнюю Монголию. Добыча рыбы с годами падает. Город Троицкосавск, Кяхта и станицы снабжаются рыбой, почти исключительно вылавливаемой в Селенге, Хилке и Гусином озере, и только «омулем » (любимой рыбой сибиряков ) из Байкала. С годами количество рыбы в реках Забайкалья заметно уменьшилось и уменьшается.

Из промысловых рыб имеются здесь следующие: щука (по-бурятски «сурахой»), язь, плотва (чебак), сорожина (уландын -красноперка), окунь (алгана), налим (кутар), карась, таймень, линок и довольно редко осетр. Ловят рыбу исключительно неводами и вершами, причем время для лова не ограничено, хотя промышленники обыкновенно наезжают ранней весной и осенью.

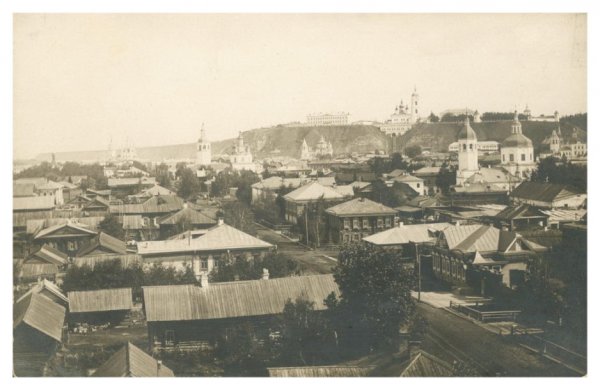

Жизнь населения все усложняется, и прежнее лучшее время отходит в область воспоминаний. Сравнивая жизнь сибирского крестьянства с таковой же Европейской России, все же можно сказать, что первая находится, в общем, в лучших материальных условиях. Беднота, конечно, есть и здесь, но не в таком количестве и безысходности. Сибирский крестьянин домовитее, что ясно сказывается и в наружном виде сибирских деревень, которые в большинстве выглядят более благоустроенными, в особенности деревни, населенные семейскими.

Захудалых деревень в крае немного. Дома и дворовые постройки в Забайкалье все деревянные с тесовыми или драньевыми крышами. Усадьба, огороды обыкновенно также огорожены бревенчатым, тесовым или реже ивовым заплотом. Улицы в деревнях довольно широкие и правильные. Одно, что особенно резко бросается в глаза в сибирской деревне, это отсутствие садов и вообще древесных насаждений. В последнее время, по особому назначению местного начальства, крестьяне понемногу стали засаживать небольшие палисадники перед своими домами в улицу, но мера эта пока является для населения лишь обязанностью, почему и ведется насаждения деревьев без особенного рвения и желания. Засаживают такие палисадники обыкновенно тополем, березой, черемухой.

Большая часть деревень расположена на открытых местах и только позднейшие среди лесных участков, и лес этот по приговорам общества охраняется от рубки. Самые значительные села и деревни Забайкалья расположены вблизи рек. В особенности густое население в верхнем и среднем течении Чикоя.

Наружный вид местного деревенского дома ничего особенного не представляет. Общий тип построек близок к великорусскому. Беднейшее население обыкновенно живет в так называемых «зимовьях», т. е. в небольшой, довольно низкой квадратной бревенчатой избе (2 кв. саж.) с одним, реже двумя небольшими окнами, затянутыми вместо стекла пузырем. Сеней чаще нет; одна входная дверь ведет в единственную низкую комнату, занятую почти на одну треть громоздкой, неуклюжей глинобитной русской печью на деревянном, или каменном фундаменте.

Дом более зажиточного крестьянина, и в особенности семейского, конечно, много отличается как по наружному виду, так и по внутреннему расположению и устройству. Сибирские крестьяне вообще не любят низких построек, почему каждый, кто только располагает лишним десятком бревен, старается построить свой дом возможно высоким. Каменных фундаментов встречается мало, строят же чаще на деревянных стойках. Пространство под полом засыпается землей. Двойные полы только у богатых.

Дом зажиточного крестьянина обыкновенно состоит из двух половин, разделенных сенями: черной - с кухней и помещениям для работников и чистой — хозяйской. Печь чаще глинобитная и в редких случаях кирпичная. В чистой половине встречаются печи-голандки, хотя и к ним обыкновенно пристроены очаг или плита. Чистая половина обыкновенно разделена перегородкой на две комнаты, из которых ближняя от входа служит для гостей или заезжих. Потолки и стены до половины обыкновенно побелены известью. Полы застланы холстинами, или в некоторых, менее зажиточных домах посыпаны песком, которым посыпаются полы в жилых помещениях и кухнях не только в деревнях, но и у некоторых городских жителей в кухнях.

Окна, часто и с двойными рамами, заставлены горшками с цветами, в особенности в семейских домах. Мебель: лавки, столы, стулья, шкафы, хотя и грубой работы, но часто покрашены в яркие пестрые цвета. У некоторых зажиточных крестьян не редкость встретить и простеночное, в деревянной раме, зеркало, хотя и низкого качества. Мебель менее зажиточных и бедных исключительно состоит из длинных лавок и столов, шкафы заменяют прибитые по стенам полки, завешанные холстинкой. Кровати (не у всех) обыкновенно широкие с массой перин и подушек. Спят на них только взрослые, и чаще одни хозяева; дети же и работники спят где придется на полу; в теплое же время года на дворе, в сенях, под навесами и на сеновалах.