Система управления и структура Сибирских татар в XVIII - начале XX вв

Опубликовал: lomsecret, 8-06-2017, 21:52, Путешествие в историю, 2 111, 0

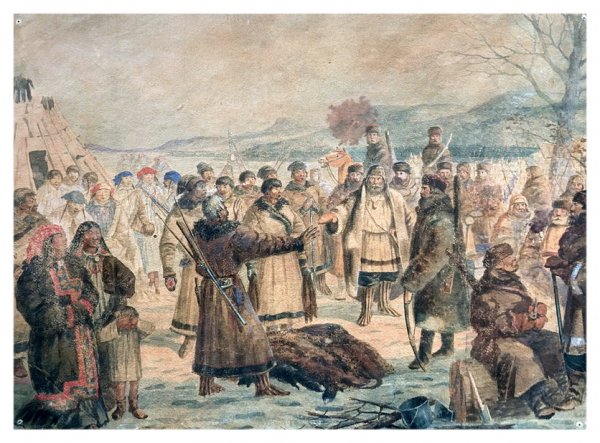

«Инородческие» волости в Западной Сибири начали создаваться после присоединения ее к Русскому государству. При этом царское правительство с самого начала стремилось использовать аборигенную администрацию в целях увеличения поступления ясака и других сборов в казну. Для образования татарских волостей использовалась прежняя, существовавшая еще в Сибирском ханстве, административно-территориальная система, включавшая племенные группы и крупные роды.

Волости сибирских татар обычно соответствовали прежним этнотерриториальным группам. Распределение населения по волостям было неравномерным. Оно могло варьироваться в середине XVIII в. от 7 до 1289 человек.

До введения в Западной Сибири «Устава об управлении инородцев», сибирские татары и бухарцы управлялись своими старшинами, подчиненными органам местной царской администрации. По Уставу сибирские «инородцы» были разделены на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих. К разряду оседлых, наряду с некоторыми другими народами Сибири, были отнесены сибирские татары и бухарцы. Согласно «Уставу об управлении инородцев» должны были создаваться их волостные управления, но процесс организационного оформления затянулся. Татарские и бухарские волости в округах Тобольской губернии были организованы в основном только в 1830-х гг.

Татарские волости с населенными пунктами располагались среди русских волостей. Административное деление «инородческих» волостей было крайне запутанным. Особенно сложной была структура бухарских волостей. В отличие от татарских, их волости в Сибири представляли собой лишь административные, а не территориальные единицы. Сибирские бухарцы царским правительством рассматривались как потомки иностранцев, добровольно переселившихся из Средней Азии, и формально не имели права на пользование надельной казенной землей. Бухарцы проживали в татарских аулах совместно с другими категориями татарского населения и с согласия общества пользовались там земельными наделами, а в административном отношении числились в своей бухарской волости, не имевшей компактной территории. В результате получалось, что население проживало в разных татарских волостях, что создавало значительные сложности для управления населением, для сбора с бухарцев податей и привлечения их для выполнения разных повинностей.

В последующие после административной реформы десятилетия татарские волости создавались и функционировали на основе соответствующих положений, существовавших в Российской империи.

Управление татарскими волостями осуществляли волостные старшины. Для занятия должности старшины волостного правления формально требовался «приговор» того или иного татарского общества. На деле местные органы власти утверждали на должность старшины только «лучших людей». Срок службы старшин был установлен такой же, как и в русских волостях, т.е. один год. По истечении данного срока должны были проходить перевыборы. Однако на деле старшины оставались на своих местах по много лет.

Главная обязанность старшин и сельских старост состояла в исправном сборе с населения ясака, позже – подушной подати и других сборов. Старшины также были должны надзирать за выполнением натуральных повинностей. Кроме того, они обязаны были наблюдать за общественным порядком, разбирать мелкие ссоры татар, дела о нарушении взаимных договоров и т.д. Более важные вопросы и уголовные дела рассматривались соответствующими судебными инстанциями на основании законов Российской империи. По жалобе истца старшина приглашал в волостное правление ответчика для устного оправдания. Если старшине удавалось установить виновность ответчика, то последний обязан был немедленно удовлетворить требование истца. Уклонение от выполнения решения старшины рассматривалось как серьезное преступление и виновный наказывался «шелепами», т.е. ударами плетьми по спине виновного. Наказание осуществлялось публично.

Волостные старшины при разборе гражданских дел, входящих в их компетенцию, руководствовались обычным правом (адат) сибирских татар, имеющим много общего с обычным правом других тюркских народов. Обычное право тесно переплеталось с шариатом, совокупностью юридических и религиозных норм, основанных на правилах ислама.

Особенностью административной деятельности татарских волостных правлений являлась их тесная связь с местным мусульманским духовенством. При рассмотрении важных дел старшины приглашали авторитетных и влиятельных представителей духовенства. Дела, связанные с нарушением установлений ислама (вероотступничество, богохульство, поношение Корана), а также бракоразводные дела, дела о разделе наследства и некоторые другие почти полностью находились в компетенции духовенства.

Во второй половине XIX века должностными лицами татарских волостей являлись голова и два его заместителя (кандидаты в головы). При каждой волостной управе состоял русский писарь. Волостной голова и его заместители в рассматриваемый период формально избирались на трехлетний срок на волостном сходе. Должностные лица правлений на период исполнения своих обязанностей по закону освобождались от телесного наказания, от исправления земских и мирских работ. Жалованье должностным лицам, а также расходы на отопление, освещение, канцелярские расходы и наем сторожа относились за счет общественного сбора, предусмотренного уставом о земских повинностях. Волостные управы через сельских старост осуществляли контроль за своевременной уплатой населением установленных податей и выполнением разных повинностей, следили за выполнением распоряжений и указаний вышестоящего начальства, выдавали увольнительные свидетельства татарам при их отлучке из мест постоянного жительства, рассматривали прошения лиц, желающих переселиться в другое место, руководили деятельностью сельских старост.

Сельские старосты избирались на сельских сходках аулов. Староста принадлежал к самому низшему звену в административном управлении населением. Он собирал сходки для обсуждения текущих вопросов, например, по переделу общинных пахотных земель, сенокосных угодий, по сбору податей и следили за выполнением населением аула земских повинностей и т.д.

В конце XIX – начале XX вв. при татарских волостях Тобольской губернии формально существовали волостные суды (расправы), однако членами в них состояли в основном должностные лица тех же волостных правлений, т.е. голова, два кандидата и писарь. Одним из путей обеспечения сбора податей с татар и выполнения ими разных повинностей власть видела упразднение «инородческих» волостей.

В 1910 г. была проведена административная реформа, которая во многом изменила волостное устройство сибирских татар. В основу разграничения волостей был положен территориальный принцип. Если до реформы волости были сословно однородными, то по новому положению волости объединяли татар, оброчных чувальщиков, бухарцев и бывших служилых татар, которые раньше относились к своим особым волостям. В Тобольском округе упразднялась волость Оброчных чувальщиков, а также Бухарская Тюменского и Тобольского округов, а жители их причислялись к тем волостям, на территории которых проживали. В Тарском округе Бухарская волость оставалась, но в нее входили как бухарцы, так и татары.

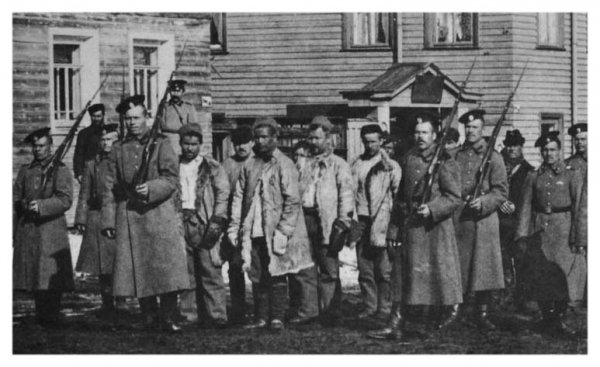

Татарские волости существовали в Тобольском, Тюменском и Тарском уездах до середины 1917 г. По постановлению Временного правительства от 17 июня 1917 г. в Сибири на территориях бывших татарских и бухарских волостей были образованы земские управы, которые в 1919 г. были упразднены.

Система управления служилыми татарами в XVIII–XIX вв. имела свои особенности, связанные с характером службы данной категории сибирских татар. Общая система управления ими практически не отличалась от системы управления другими подразделениями казачества. Всеми «иррегулярными войсками» ведал Сибирский приказ, который являлся на протяжении длительного периода центральной властью для казаков. В XVIII в. ступенью ниже стояли губернатор и губернская канцелярия. Казаки получали жалованье из доходов Сибирского приказа. Там же разрабатывались штатные расписания, туда стекалась вся необходимая информация. После ликвидации Сибирского приказа казаки были переданы в ведение Военной коллегии.

Непосредственное управление служилыми татарами осуществляли головы и атаманы. Головы при вступлении на должность получали «наказные памяти», составленные на основе воеводских наказов. Они должны были контролировать подведомственных им казаков, как в военных походах, так и в повседневной жизни. Обязанности татарского головы мало отличались от функций других голов. Они командовали служилыми татарами во время военных походов и «ведали» ими в мирное время. Татарский голова должен был вести послужные списки служилых и захребетных татар, «удерживать татар от обид русским», а татар «от русских и от всяких людей оберегать...», также ему принадлежали суд и расправа над вверенными ему татарами, кроме «великих судных спорных дел». В конце XVI – XVII вв. татарский голова имел свой штат помощников: толмача, подъячего, даньщика татарского, приставов и получал очень высокое, по тем временам жалованье, составлявшее 30 руб. деньгами и по 30 четей ржи и овса. На должность татарского головы назначали кого-либо из «лучших людей» аборигенного населения. Длительное время, с конца XVII по начало XIX вв., головами тобольских служилых татар состояли представители рода Кульмаметевых.

По штатному расписанию 1725 г. для управления тобольскими служилыми и подгородными ясачными татарами были утверждены 2 головы – голова служилых татар и голова ясачных татар. По расписанию Сибирского приказа 1737 г. голове служилых татар было положено жалованья «денежного 23 рубли, хлеба ржи 8 четвертей с осминою и полчетверика и полполчетверика овса...», голова второго класса получал «денежного 16 рублей ржи... овса тож число соли 4 пуда».

В XVIII веке у татарских голов были следующие обязанности. Как управляющие казачьей из магометан командой, они должны были следить за тем, чтобы подведомственные им казаки были «приведены к знанию соответствующей им службы в надлежащий порядок». По прошествии каждого года татарские головы должны были подавать формулярные списки с показанием «всех состоящих в команде его казаков» тобольскому гражданскому губернатору, в конце каждого месяца месячные ведомости о состоянии команды, а также рапорты и именные списки о «посылаемых на смену в карауле казаках в разные при городе места…».

Кроме того, татарские головы должны были «наблюдать» за живущими по разным селениям ясачными татарами и отставными казаками. В обязанности головы 2 класса входил сбор с ясачных татар в установленные по временам года сроки положенного ясака. Этот собранный ясак должен был поступать в уездное казначейство. По требованиям частных комиссаров Тобольской округи необходимо было ежегодно доставлять к ним по формам ведомости «о посеве и урожае хлебов у производящих хлебопашество под ведомством головы состоящих служилых отставных казаков и ясашных магометан, также и единовременных по форме обо всех подробно ясашных повинностях несомых ими ...годовые о скотоводстве». По-прежнему татарский голова, совместно с частными комиссарами или единолично, занимался разбором возникающих ссор, распрь и «всякого рода следственных дел».

С 1770 года распоряжением сибирского губернатора за мурзами Кульмаметевыми закрепилось право определять представителей своего клана как головами, так атаманами и сотниками иррегулярного татарского полка. В «Ведомостях о состоящих в тобольской иррегулярной из магометан казачьей команде» от 1807 г. головами названы Сабанак и его сын Рахматулла Кульмаметевы, атаманами и поручиками братья Сабанака – Юсуп, Муса и Ильяс, а также Келмамет, сын Исматуллы, а сотниками и подпоручиками Иса Кульмаметев и Шафи Кульмаметев. Известно, что на татарских казачьих голов была возложена обязанность вершить «суд и расправу» над вверенными им служилыми, ясачными и захребетными татарами. Причем суд вершился по обычному праву, тесно связанному у татар с правилами шариата.

Активная политика клана мурз Кульмаметевых была направлена на устранение возможных соперников и сохранение своих привилегий. Кульмаметевы прочно удерживали свои позиции и вплоть до первой четверти XIX в. занимали должности татарских голов, а во второй половине XVIII в. даже закрепили их как наследственные. Но с начала ХIХ вв. в связи с притоком в Сибирь огромного числа русских переселенцев и окончательной колонизацией Сибири местная администрации приступает к ограничению власти Кульмаметевых. В 1811 г. мурза Сабанак Кульмаметев был отстранен от должности головы. Поводом для этого послужили служебные злоупотребления бывшего татарского головы.

Таким образом, на протяжении длительного времени – с конца XVI по начало XIX вв. существовал особый институт татарских голов, который в период колонизации сыграл исключительно важную роль. Кульмаметевы, наряду с прочими аборигенными старшинами и князцами, оставаясь органичным, неотъемлемым элементом системы традиционного властвования в ХVII – начале ХIХ вв., стали важным инструментом для управления русской администрацией местным населением. В первой половине ХIХ в. Кульмаметевыми утрачивается их прежнее социальное положение. Однако, оставаясь на высоких казачьих должностях, они еще долгое время продолжали сосредотачивать в руках своего семейства власть над тобольскими служилыми людьми.

Дело Кульмаметевых и отстранение мурз Кульмаметевых от должности знаменовало завершение функционирования прежней системы традиционного управления татарским населением. Окончательное оформление оно приобрело в связи с реформами М.М. Сперанского. В июле 1822 г. вступил в силу Устав о городовых казаках Сибири. Положениями Устава войскам придавалось более однообразное устройство, унифицировался порядок управления ими. Устав, оформивший переход их к полковой системе организации, закрепил подчиненность полков гражданским губернаторам. Непосредственное руководство полками возлагалось на полкового атамана, которого в должности утверждало губернское начальство.

Положения «Устава о сибирских городовых казаках» и «Устава об инородцах» приводят к дальнейшей унификации прав и обязанностей русских казаков и казаков-татар. После реформы 1822 г. должности голов, в том числе и татарских, были упразднены. Во главе Сибирского татарского полка встают атаманы, которые назначались уже из русских офицеров, а не из представителей местного населения. Завершился этот этап упразднением в конце 60-х гг. XIX в. Татарского казачьего полка.

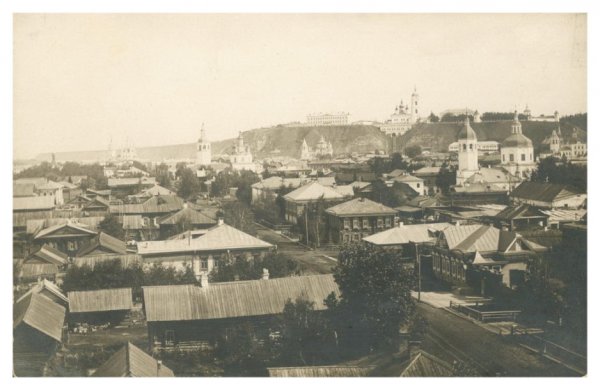

В 1736 г. в Тобольске из 3105 дворов насчитывалось 92 двора татар и бухарцев, из них 1 двор татарского головы, 16 дворов служилых татар, 27 дворов ясачных татар и 51 двор бухарцев. В 1782 г. было зафиксировано 98 ревизских душ инородцев и 151 ревизская душа новокрещеных, большинство из которых были также татарами и их потомками. Из общего числа татар Тобольска в 1782 г. 31 человек были ясачными. В 1816 г. ясачных татар городе насчитывалось 23 человека, были 45 бухарцев, а также 134 татарина татарской казачьей команды, среди них 1 офицер, 1 старшина, 71 казак и 61 детей казачьих.

Тарские татары в XVII в. в самом городе Таре практически не жили. В 1698 г. по списку татар в Таре были записаны только 2 казанских татарина, проживавших у бухарцев. В конце 30-х гг. XVIII в., по данным М.М. Громыко, в Таре жили 2 служилых татарина, 6 ясачных татар и 23 бухарца. В 1782 г. здесь татар числилось уже 33 человека, а в 1816 г. – 72 чел. записанных ясачными татарами, при них 2 дворовых человека и 83 бухарца.

В г. Томске в 1824 г. городских татар и бухарцев считалось 164 человека. Накануне перевода местных татар в состав «оседлых инородцев» по реформе М.М. Сперанского в Томске существовала татарская казачья команда, включавшая 1 старшину, 19 казаков, 20 казачьих детей и 14 отставных и не служивших татар. Все татары Томской команды жили непосредственно в самом городе. В общей сложности вместе с женами и детьми их насчитывалось примерно около 90–100 чел. В 1730–1740-х гг., видимо, стабильной была цифра всех служилых татар в Томске – 77 чел.

Эпоха буржуазных реформ в России второй половине XIX в. оказала существенное влияние на все татарское население страны, в том числе и на живших в Западной Сибири. Общие итоги изменений, происшедших в результате модернизации, охватившей в этот период все российское общество, применительно к татарским группам изучаемого региона, можно увидеть по материалам переписи 1897 г.

Большинство татарского населения Западной Сибири к концу XIX в. относилось еще к крестьянскому сословию. Тем не менее, в регионе уже имелись купцы и мещане из татар, почетные горожане из них же, а также небольшая по численности группа дворян (из бывших служилых татар).

По имеющимся данным мы можем сказать, что около 3/4 татар Западной Сибири к концу XIX в. были заняты в сельском хозяйстве, тогда как в перерабатывающей отрасли (промышленность, ремесло, кустарное производство) они были представлены еще слабо, но такое же положение было характерно и для Волго-Уральского региона. Некоторые отличия имелись между татарским населением двух регионов лишь по доле занятых в торговле и сфере услуг – среди татар Западной Сибири доля их была меньше, впрочем, близкие показатели имели и татары-мишары западных губерний.

В целом заметно, что у татарского населения Тобольской и Томской губерний к концу XIX в. уже образовалась устойчивая группа занятых в сфере торговли и услуг, а также в сфере наемного труда (поденщики, прислуга, перерабатывающая отрасль), что является показателем его постепенного втягивания в капиталистическую экономику. Поэтому, сибирско-татарские группы не могли оставаться вне процессов, отраженных со становлением в России буржуазной действительности во второй половине XIX – начале XX вв., когда среди татар развернулись нациеобразовательные процессы.