Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Звенигороде

Опубликовал: kamazgera, 13-04-2016, 17:57, Путешествие в историю, 2 052, 0

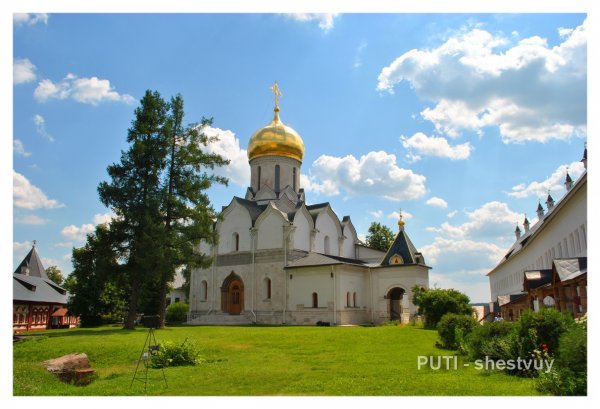

После основания Саввино-Сторожевского монастыря прошло несколько лет, и на территории обители приступили к строительству храма из белого камня. Именно из такого материала Димитрий Донской выстроил Московский Кремль – так Москва стала белокаменной. Другие города тоже украшались постройками из этого необыкновенного камня, словно светящегося изнутри: в Твери, Коломне, Серпухове, Звенигороде на месте обветшавших деревянных церквей возводили белокаменные соборы. Уникальность звенигородских храмов в том, что это немногие из сохранившихся до наших дней памятников раннемосковского зодчества, и ныне – самые древние постройки Московской области.

Белокаменному собору Рождества Пресвятой Богородицы уже более шестисот лет. Златоглавый, украшенный крупными закомарами, опоясанный живописной лентой, надежно стоит он на вершине холма и словно дышит сквозь поверхность своих стен, сохранив живую красоту белого камня. Ночью он хранит тепло дня и будто светится изнутри, утром долго не может расстаться с ночной прохладой. Установленные к празднованию 600-летия обители прожектора подчеркивают его сдержанную красоту в ранние зимние вечера и летние ночи.

Первоначально собор представлял собой крестово-купольный четырехстолпный одноглавый храм с позакомарным покрытием. Узкие щелевидные окна прорезывали барабан, увенчанный шлемовидным куполом, и стены фасадов.

В сравнении с нашей стремительно бегущей жизнью кажется, что храм не меняется, но это не так, просто его перемены не столь очевидны. Каждое столетие оставило свой след во внешнем облике памятника. В XVIII столетии на фасадах растесали окна, придав им широкую форму с прямолинейными очертаниями, позакомарное покрытие было разобрано, и только в 1970-х годах восстановлено вновь.

К южной стороне собора примыкает небольшая златоглавая церковка – придел (придельный храм), построенный в середине XVI века в связи с канонизацией преподобного Саввы.

Саввинский придел, вплотную примыкающий к собору, представляет собой небольшую изящную церковь, расписанную изнутри сценами из жития преподобного Саввы Сторожевского. Со стороны алтаря собор Рождества Пресвятой Богородицы с приделом удивительно напоминает Троицкий собор с приделом преподобного Никона Радонежского. Такое ярко выраженное сходство вместе с другими общими чертами позволяло паломникам назвать Троицкий монастырь женихом, а Саввинский – невестой.

В XVII веке со стороны южного фасада к собору пристроили двухэтажную крытую галерею. С западной стороны главный вход осеняет небольшое шатровое крылечко.

Притвор был пристроен к основному объему собора в XVI и достраивался в XVII веках; его сохранившиеся росписи относятся в XIX и XX столетиям. На левой стене от входа – изображение святителей (канонизированных епископов) Арсения Тверского, Дмитрия Ростовского, Митрофана Воронежского, Стефана Пермского. Рядом стоит деревянный крест с образом распятого спасителя, у распятия – небольшой столик для свечей. Этот столик называется каноном, на него ставят свечи за усопших христиан. Свечи лежат при входе в храм, но продавца нет – деньги надо опускать в деревянный ящик согласно указанной цене.

По обе стороны от портала (входа, торжественно оформленного в виде килевидной арки) – изображения святых мучеников: Трифона с соколом и Пантелеймона с ларчиком чудесных лекарств. Святые жили во время гонений на христиан, и оба приняли мученическую кончину от императоров-язычников. При жизни и после смерти они были целителями, изгоняли бесов. Однажды св. Трифон помог сокольнику царя Ивана Грозного, упустившему царского кречета. Явившись во сне несчастному боярину и отдав ему найденную птицу, святой избавил его от царского гнева и смерти. Поэтому в русских православных храмах святой изображается с соколом.

В основном объеме храма, с правой стороны на невысоком постаменте под шатровой сенью бережно хранится святыня обители – св. мощи преподобного Саввы Сторожевского.

Они были обретены 19 января (1 февраля по новому стилю) 1652 года в царствование государя Алексея Михайловича Романова, который сам вместе с патриархом присутствовал в тот день в монастыре. Мощи оказались нетленны после 245-летнего пребывания в земле.