Заселение Режевской земли

Опубликовал: zampolit, 27-06-2017, 18:46, Путешествие в историю, 3 436, 0

Коренным населением режевской земли были манси, или вогулы, как называли аборигенов русские первопоселенцы, в XVI веке они административно зависели от Сибирского ханства, образовавшегося в начале XV века, в процессе распада Золотой Орды. Осенью 1581 года Ермак с отрядом казаков отправился в свой знаменитый поход, с этого похода и началось освоение русскими Зауралья. Но активно этот процесс пошел лишь с начала XVII века, после прокладки вдоль реки Туры Государевой дороги, словно скрепка скрепившей российскую Европу и Азию.

В XVII столетии основной задачей русских первопоселенцев на Среднем Урале была защита Государевой дороги и обслуживание тех, кто по ней двигался. Важнейшей частью этого обслуживания было решение продовольственного вопроса – хлебного обеспечения первых среднеуральских городов, поставленных на Туре (Верхотурск и Туринск), и следовавших по Государевой дороге путников. Для этого правительство поводило политику активного заселения Среднего Урала пашенными крестьянами.

Расселение русских крестьян на Среднем Урале происходило с севера на юг, так как на южных территориях более организованные аборигены (татары и башкиры) оказывали переселенцам большое сопротивление. Продвигаясь с севера от Верхотурья вдоль восточного склона Уральских гор, русские закрепляются вдоль рек, текущих с запада на восток и впадающих в Туру: Салда, Тагил, Нейва и Ница и, наконец, река Реж, берега которой осваиваются, начиная с устья. Сначала становятся поселения-слободы с деревянными крепостями-острогами, а вокруг них уже селятся крестьяне, возникают деревни. Большинство современных сел и деревень Режевского района основаны в течение XVII столетия. Так как южный берег реки Реж был «враждебным», преимущественно поселения обустраивались на «своем» северном берегу. Эта особенность расселения сохранила свой след вплоть до нашего времени: по среднему и нижнему течению реки Реж весь северный ее берег хорошо заселен и распахан, южный же – почти сплошь покрыт лесом (это можно пронаблюдать по дороге на Алапаевск, а затем в сторону сел Коптелово и Невьянского).

Основателем первого русского поселения на реке Реж стал знаменитый Артемий Бабинов, чье имя можно поставить в один ряд с известными русскими землепроходцами. Именно он в конце XVI века разведал и проложил Государеву (или Бабиновскую) дорогу, которая связала европейскую Россию с Сибирью и помогла превратить древнюю Русь в Россию, великую евразийскую державу. За свои труды Артемий получил земли на реке Яйва (на севере современного Пермского края). Более двух десятилетий жил и работал на этих землях, а под старость отчего-то потянуло его на зауральские земли, где и попытался он обосноваться в устье реки Реж со своими помощниками.

В начале XVII века почти все земли Среднего Урала были поделены между Туринскими и Верхотурскими уездами. Но граница была плавающей, постоянно менялась, как правило, более могущественные верхотурские воеводы забирали у Туринска все новые и новые территории. На землях в устье Режа жили татары, а относились те земли к Туринскому уезду. Артемий Бабинов решил воспользоваться конкуренцией двух уездов, отобрав у татар их вотчину. В самом конце 1618 года либо в 1619 году он «на усть Реши (Режа) речки, поставил деревню насильством», прогнав несчастных татар с их исконной земли. За разрешением же основать поселение на территории Туринского уезда Бабинов обратился к верхотурским властям, которые незамедлительно дали ему добро. Но туринский воевода Данила Милославский чрезвычайно обозлился и отправил слезную жалобу на произвол верхотурского воеводы и Артемия Бабинова в Москву. Кстати, этот воевода был основателем рода, сыгравшего в истории России XVII века одну из ключевых ролей: в 1648 году его внучка Мария стала женой царя Алексея Михайловича, его сын, Илья Милославский, с 1648 по 1669 годы возглавлял русское правительство, а внучка Софья сцепилась за власть с самим Петром Великим. В июле 1620 года в ответ из столицы пришел наказ, согласно которому Артемий Бабинов должен был вернуть землю татара, а сам покинуть деревню в устье Режа. Так Бабинов уезжает на родную Яйву.

Казалось, дед будущей царицы, прадед царевны Софьи, одержал победу над первым режевлянином. Но не тут - то было. По какой-то причине уже через год действия Бабинова вызвали пересмотр границ двух уездов, в результате которого земли в устье Режа вошли в состав Верхотурского уезда. Верхотурские власти вновь покровительствуют расселению на этих землях русских крестьян. В 1621 году в устье Нейвы Федор Тараканов основал Невьянскую слободу (ныне село Невьянское Алапаевского района), после чего образуются деревни при слиянии Режа и Нейвы, некоторые их них сохранились до наших дней: Костино, Ключи, Ячменево. Говорят, среди первых поселенцев этих деревень были и те крестьяне, которые в 1619 году поселились в устье Режа вместе с Артемием Бабиновым. Федор тараканов – человек довольно известный. В 1620 году по царской грамоте он совершил первую на Среднем Урале (в Верхотурском уезде) перепись населения. Позднее крестьяне Невьянской слободы участвуют в заселении более южных территорий на Урале, где ими были основаны новые слободы – Будкинская (родина президента Ельцина) и Царево Городище (ныне город Курган).

В дальнейшем происходит расселение русских вверх по Режу: активная крестьянская колонизация среднего течения реки Реж, где находится Режевской район, начинается после основания в 1631 году Арамашевской слободы (ныне село Арамашево Алапаевского района).

В 1659 году впервые упоминается о русском поселении в пределах современного Режевского района – это деревня Глинки (село Глинское). Деревня в то время состояла из трех усадеб, в которых жили Калугины и Гладких, это первые русские поселенцы на территории Режевского района. Через несколько лет к ним присоединился Сергей Кочнев, отец Андрея и Петра Кочневых, основателей деревни Кочневой, самого старого района современного города Режа. Существует версия, что деревня Глинки была основана на левом берегу речки Глинки, хотя центр и большая часть современного Глинского лежит на правом берегу реки. Также любопытно, что, находясь в зоне влияния Арамашевской слободы, Глинки первоначально относились к Невьянской слободе, располагаясь в отдалении от основной части территории этой слободы. Существует версия, что невьянские обнаружили в этих местах камень, пригодный для изготовления мельничных жерновов. А хлебный вопрос имел на Среднем Урале важное государственное значение. Так вот для бесперебойного функционирования Режевской казенной мельницы, которая находилась в ведении Невьянской слободы, были основаны Глинки, первые жители которых добывали камень и изготовляли из него жернова. Позднее Глинское становится первым селом и важным духовным центром в округе, здесь в начале XVIIIека была срублена первая на территории современного Режевского района церковь, освященная во имя Николая Чудотворца, с нее на Режевской земле началась история православия. За 1710 год упоминается о глинском священнике Федоре Антипьеве, вероятно, это первый режевский батюшка.

В 1662 – 1663 годы режевские земли подверглись нашествию восставших башкир. В результате процесс крестьянского расселения был заторможен, но не остановлен. Многие деревни были уничтожены, в том числе и Глинки, большинство вскоре восстановлены, некоторые исчезли навсегда.

Со второй половины 60-х до 90-х годов XVII столетия происходит этап активного заселения русскими пределов современного Режевского района: именно в это время берут начало большинство режевских сел и деревень. Колонизация происходит с трех направлений.

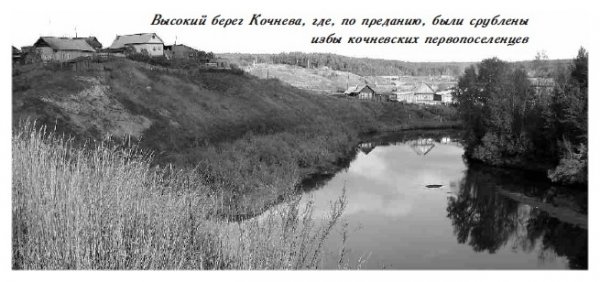

Северо-восток современного режевского района заселяется выходцами Арамашевской и Невьянской слобод, преимущественно эти люди родились на Среднем Урале, имели здесь какие-то корни: появляются деревни Кочнева, Першина, Голендухина, Ощепкова, Жукова и Сохарева, Клевакина, Леневская и Арамашка. В самом конце XVII столетия возникают Останина, Чепугова и Каменка. Как в истории России XIII-XV веков центральное место занимала Северо-Восточная Русь, так в истории Режевского района это направление колонизации стало основным, определяющим в складывании облика режевской «цивилизации». Удивительны и те места, которые заселили арамашевские колонисты: стоит побывать на реке Реж от города до Сохарево – это самые красивые уголки в Режевском районе.

Среди известных сегодня фамилий первопоселенцев, пришедших ы, кроме первых глинских фамилий, можно назвать Голендухиных, Исаковых, Чепчуговых.

В 1680 году в переписи Верхотурского уезда впервые упоминается о деревне Кочневой, основанной братьями Петром и Андреем Кочневыми. Деревня стала первым русским поселением на территории современного города Режа. Сегодня она образует один из его районов. Можно сказать, что город Реж почти на сто лет старше, чем это официально принято считать (таким летоисчислением пользуется, к примеру, Алапаевск, отсчитывающий свое рождение не от основания завода, а от возникновения на его территории деревни Алапаихи). По преданию родовое гнездо первых кочневских поселенцев находилось на скалистом выступе левого берега реки Реж, недалеко от современной улицы Октябрьской. В 1963 году, во время прокладки трубопровода в районе улицы Полевой, эксаватор выворотил из земли старинный долбленый гроб, потом еще и еще. Очевидно, на этом месте находилось кладбище, основанное кочневскими поселенцами.

Интересно узнать, кто вслед за Кочневыми поселился на территории будущего Режа. В переписи от 1719 года значится, что в деревне Кочневой имелось семь дворов, в которых проживали Исаковы, Киселевы, Калугины, Переваловы, Рычковы. Можно сказать, что это самые старые фамилии города Режа.

Центр и часть севера Режевского района в это время заселяют и осваивают выходцы знаменитой Мурзинской слободы, с которой, по словам академика Ферсмана, началась минералогическая история России: в 1670-1680 годы появились деревни Липовка, Глухая (Глухарево), Соколова и Кривые Луки (Кривки), составившие южные пределы Мурзинской слободы. Это второе направление колонизации Режевской земли. Примечательно, что эти населенные пункты входили в состав Тобольского уезда, лишь в 1708 году, как и другие режевские деревни, стали частью Верхотурского уезда.

В начале XVIII века образуется промышленная империя Демидовых, которые в то время фактически становятся некоронованными хозяивами Урала. Никита Демидов свергает государственных чиновников в Екатеринбурге, унижает верхотурского воеводу. Узнав о самоцветных богатствах Мурзинской слободы, он решил самовольно захватить страну Самоцветов. Но здесь коса нашла на камень. По преданию, сильные и свободолюбивые мурзинские мужики дали твердый отпор: бумаги демидовские изорвали, приказчиков хорошенько помяли, изваляли в навозе и велели передать хозяину: «Земли нам царем Михаилом дадены, и потому Никитка на не указ». Тогда Демидовы пошли окольным путем: отправили бумагу в Сенат, обосновав необходимость присоединения к своей промышленной империи страны Самоцветов потребностями развития заводов, кого-то подмаслили, кото-то попросили протащить нужное решение. Но и здесь слободчане оказались начеку: своих ходоков в Петербург направили. Начался долгий суд, процесс тянулся несколько лет и, к неудовольствию Демидовых, закончился их полным поражением. Мурзинская слобода, в отличие от соседней Аятской, сохранила свою «независимость».

Среди фамилий крестьян, расселившихся на Режевской земле со стороны Мурзинки, можно назвать Соколовых, Ряковых, Третьяковых, Глухих, Серухиных, Притчиных, Фирсовых.

В 1669 году в верховьях реки Реж была основана Аятская слобода, с которой начинается освоение северо-западной части Режевского района. Вскоре между Аятской и Мурзинской слободами начались земельные споры. Приказчик Мурзинской слободы идет в наступление, расселив на спорных землях марийцев (черемис). Последние, быстро осознав, что являются пешками в чужой игре, украли коней у местных крестьян и скрылись за Урал. Вскоре на этом месте возникла деревня Черемиска, в название которой лег короткий сюжет пребывания в этих местах марийцев (черемисов).

В 1670-е годы на землях Аятской слободы возникает еще одно поселение – деревня Шайтанка (село Октябрьское). Уже в начале XVIII века были образованы Колташи, а затем и другие окрестные деревни.

История этих мест имела свои особенные черты, отличавшие ее от истории нынешнего Режевского района. Во – первых, почти все здешние первопоселенцы прибыли не со Среднего Урала, а с Предуралья и из центральной России. Во-вторых, уже в начале XVIII столетия Аятская слобода вошла в состав Демидовской империи, сформировавшейся вокруг Невьянска, с тех пор население слободы занималось обслуживанием заводских нужд, попало под ярмо частного завода (другие режевские территории также оказываются под заводским ярмом, но более слабым, государственным, образованного в 1723 году Екатеринбургского ведомства). И еще одна важная особенность – с XVIII века именно вокруг этих поселений складывается старательская культура, добыча самоцветов играет здесь важную хозяйственную роль.

В XVIII-XIX столетиях черемисская сторона гораздо больше тяготела в сторону Невьянска и Екатеринбурга. Лишь в 1923 году Черемисская волость вошла в состав вновь образованного Режевского района. Если представить сегодня Режевский район неким государством, то самым мощные сепаратистские настроения должны были бы иметь место именно вокруг села Черемисского.

Среди фамилий «сепаратистов» можно назвать Колташевых, Шестаковых, Кукарцевых, Белоусовых, Шаманаевых, Черепановых.

Южная часть Режевского района из-за своей заболоченности до сих пор в значительной степени покрыта лесами. Ее освоение относится к концу XVIII-XIX векам, но в большей мере к XX столетию, после прокладки железной дороги.

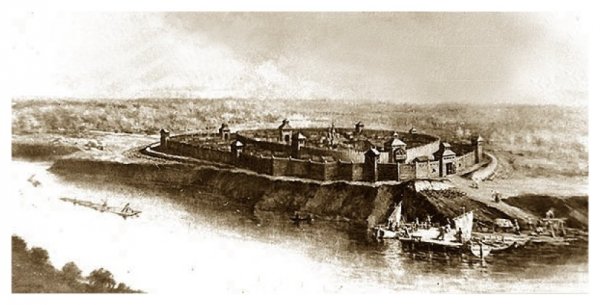

В середине XVII века первые русские поселенцы в долине реки Реж селились, можно сказать, вдоль границы. Рядом, к югу, жили далеко не мирные соседи – башкиры и татары. Приходилось отражать их постоянные набеги. Для защиты русских деревень, осуществления административных функций и таможенного контроля создавались крупные поселения, слободы, в которых строились укрепления в виде деревянного острога, окруженного земляным рвом. На реке Реж в XVII веке были поставлены две крепости – в Арамашевской и в Аятской слободе.

В XVII веке на Урале слободские остроги были самыми выразительными архитектурными сооружениями. К примеру Аятский острог выглядел так: стены в виде вертикально поставленных рядом друг с другом, заостренных сверху крупных бревен высотой более четырех метров соединяли пять четырехугольных башен, увенчанных шатровыми кровлями. Четыре башни (высотой почти тринадцать метров) были глухие, одна - с воротами. Подчиняя себе по высоте жилую застройку, крепости удачно вписывались в суровую уральскую природу и производили сильнейшее впечатление.

Жители слободы занимались не только земледелием и скотоводством, но также ремеслами и торговлей. Более десятка слободских казаков организовывали охрану окрестных деревень от кочевников и разбойников, осуществляли таможенный контроль на дороге вдоль Режа. За свою службу казаки жалования не получали, но имели земельный надел больший, чем у крестьян, и были освобождены от всех налогов. Для людей того времени политические свободы значения не имели, ценность представляли лишь свободы экономические. Потому, говорят, называли слободских беломестных казаков людьми свободными, а само поселение – «свобода» или слобода.

Не раз жителям Арамашевской слободы приходилось отбивать набеги кочевников. В 1662-1663 годах нашествие восставших башкир, поддержанных ясачными вогулами и татарами, было особенно мощным. В последний раз после победы Ермака попробовали взять реванш Кучумовичи, потомки сибирского хана Кучума, объединив вокруг себя всех недовольных. Согласно источникам, летом 1663 года хан Кучук во главе с полчищем «человек с 1000 и больше» подошел к реке Реж по Калмацкой дороге. Сначала кочевники сожгли село Покровское (ныне по дороге в город Артемовский), мужиков всех порубили, а женщин, детей и стариков сожгли в Покровском храме. Подойдя к Режу, обратили в пепел Липино, Мироново и другие режевские поселения. Взяли в осаду Арамашевский острог. По одним данным, острог выстоял. По местному же преданию, силы слободчан оказались недостаточными, чтобы защитить крепость: казаки и местные крестьяне ушли от врагов через тайный подземный ход в церкви, который вел на противоположный берег Режа. Отступление товарищей прикрывал пушкарь, имя которого нам не известно. Ценой жизни он спас своих земляков, приняв мученическую смерть, когда кочевники ворвались в острог. Спасшиеся казаки, собрав последние силы, вместе с уцелевшими крестьянами окрестных деревень, казаками Невьянской слободы и монахами Невьянского монастыря со старцем Давидом во главе нагнали неприятельское войско у деревни Гостьково на реке Реж.

Целый день длилось сражение. В результате кочевники не выдержали и отошли. До сих пор место, где произошло сражение на Реже, местные жители называют Побоищем. В старые времена над курганом на месте братской могилы стояла часовня с каменным грубо обтесанным крестом внутри. В 1938 году часовню разрушили, а крест оказался в овраге. В середине века местный тракторист по фамилии Буторин вытащил крест, завещав поставить, когда умрет, себе на могилу. Так с 1960-х годов стоит тот крест на гостьковском кладбище. Уже в наше время на месте распаханного в 1980-е годы кургана известный политик, основатель фонда «Город без наркотиков» Е. Ройзман (соратник кандидата в президенты страны Михаила Прохорова) вместе с товарищами установил мемориальный крест.

Россия всегда умела принять в свое лоно людей разной веры и крови, принять, подстроившись под их нравы и обычаи, без этого не возникла бы столь обширная держава. Прошло время, замирились башкиры, русские и татары, стали соседями. Вместе пахали, сеяли, занимались ремеслами, рукоделием, растили детей, отдыхали и воевали, когда Родина призывала. Мудрость предков показывает нам, что гармоничные межнациональные отношения - один из краеугольных камней, на которых держится Россия.

Кроме крестьян и казаков среди режевских первопоселенцев необходимо отметить старообрядцев и лихих людей. Старообрядцы бежали на Урал, спасаясь от преследования властей и официальной церкви. Преследовали тех, кто не признавал реформ патриарха Никона. В верхнем течении Режа в то время, а отчасти и по сей день, места были малонаселенные, глухие. На этих территориях с начала XVIII века, когда гонения на старообрядцев усилились, образовались староверческие скиты. На озере Аятском, что у истока реки Реж, некоторые из островов до сих пор носят названия, данные старообрядцами: Молебный, Святой. Рассказывают, что на Святом острове лет триста назад жил один старец, еще при жизни прослывший чудотворцем. После его смерти на остров, к могиле усопшего, началось настоящее паломничество. С тех пор и прозвали остров Святым. Рыбаки рассказывают, что на острове до сих пор лежит камень, похожий на надгробье, с какими-то непонятными надписями.

По преданию, подземные скиты и молельня были обустроены у известного режевского источника под названием Пробойный, недавно вновь освященного в честь Пантелеймона целителя.

Кроме староверов в XVII - XVIII веках на Урал бежали разбойные люди: одни мечтали о легком обогащении, другие - спасались от наказания за прежние преступления. В местных преданиях и географических названиях до наших дней дошли свидетельства о жизни лихих людей на режевской земле. Самое известное - предание о старике Орле, атамане ватажников, промышлявших разбоем в районе горы, позднее получившей название Орловой.

Но основной группой среди первопоселенцев были, конечно же, крестьяне. Главным их занятием являлось сельское хозяйство: пашенное земледелие и скотоводство. К концу XVII века земли в среднем и особенно нижнем течении Режа были уже хорошо освоены. В июне 1692 года вдоль реки Реж прошел путь петровских послов в Китай. Участник посольства А. Брандт в своих путевых заметках поделился впечатлениями от увиденного: «Эта область превосходит другие, не столько числом жителей, сколько главным образом плодородием почвы и богатыми урожаями, если прежде нам едва ли встречалась одна деревня на 60 верст, здесь богатые села, где можно было достать что угодно в избытке, попадались каждую версту... Это короткое путешествие сухим путем было очень легким и приятным не только потому, что повсюду встречались люди, но и потому, что к величайшему нашему удивлению, нивы и луга были в таком прекрасном состоянии, что было удовольствием любоваться ими».

Кроме занятий сельским хозяйством русские первопоселенцы на берегах реки Реж занимались разнообразными промыслами. Одни владели гончарным производством, другие - кузнечным или столярным делом. Для нужд своих хозяйств умели выгонять смолу и деготь, из льна и конопли делали ткани, вили веревки, шили одежду.

Все это мастерство по традиции передавалось из поколения в поколение и в значительной степени способствовало развитию деревни.

Из местных промыслов необходимо выделить разработку разнообразных минеральных ресурсов, которыми так богата режевская земля. В 1620-е годы не далеко от слияния Режа и Нейвы было обнаружено первое на Среднем Урале железорудное месторождение. В 1630 году поблизости, на реке Нице, был построен первый на Урале металлургический заводик. В эпоху петровских преобразований Урал превращается в промышленный регион. Здесь строятся первые крупные металлургические предприятия. Существовали планы строительства подобного завода и на реке Реж. В мае 1697 года Петр I пишет в указе верхотурскому воеводе: «Да ведомо нам Великому Государю учинилось, что Верхотурского уезда по реке Режу есть серебряные, медные и иные руды» и приказывает послать «пристойного человека для выбора места под строительство завода, но намерение Петра построить на Реже завод при его жизни не осуществилось.

Несмотря на это, режевская земля не осталась в стороне от начавшегося индустриального развития на Урале (большая часть Режевской земли оказалась в составе Екатеринбургского горного ведомства, обслуживая интересы государственных заводов, западные же поселения вокруг Черемисского - в составе частного горного ведомства Акинфия Демидова). В первую очередь, известность получили богатства горы Точильный ключ, что лежит у одноименной деревни. Недра этой горы подобны универсальному кладу, и это было подмечено еще в XVII веке. В разное время здесь добывали железную руду и флюсовый камень, формовочный песок и огнеупорную глину, серебро, золото, самоцветы, но более всего гора прославилась горновым камнем, который использовался при строительстве домен государственных и частных заводов (Алапаевского, Невьянскою и других). В 1704 году камень был открыт в этих местах московским изыскателем Василием Мячковским. В XVIII веке подобного по качеству сырья не было сыскано на всем Урале, именно потому горновой камень горы Точильный ключ сыграл важную роль в становлении и развитии уральской металлургии.

В конце XVII века на государственном уровне, аж в царских грамотах, заводится речь о режевском камне-известняке, «белом» камне, который был использован для решения масштабных архитектурных задач в столице Сибири - Тобольске. Из прибрежных скал реки Реж местные крестьяне добывали известняк, обжигали его на известь и сотнями бочек для приготовления строительного раствора отправляли в Тобольск на строительство собора и кремля.

В царской грамоте от 1680 года говорится: «Кирпичной глины близ Тобольска довольно, и уже обожжено кирпича до 100 тысяч. Известь найдена по реке Реж и до пятидесяти бочек из 1500 приплавлена в Тобольск досчанникамии на плотах». Режевской «белый» камень стал частью наиболее величественных сооружений сибирской столицы, среди которых и древнейший в Сибири каменный храм - Софийско-Успенский собор. В начале XVIII века режевской камень, переработанный в известь, использовался для строительства Верхотурского кремля и самого древнего на Среднем Урале храма - Троицкого собора в Верхотурье.

Но наиболее известные разработки природных недр на режевской земле связаны с добычей драгоценных и цветных камней.