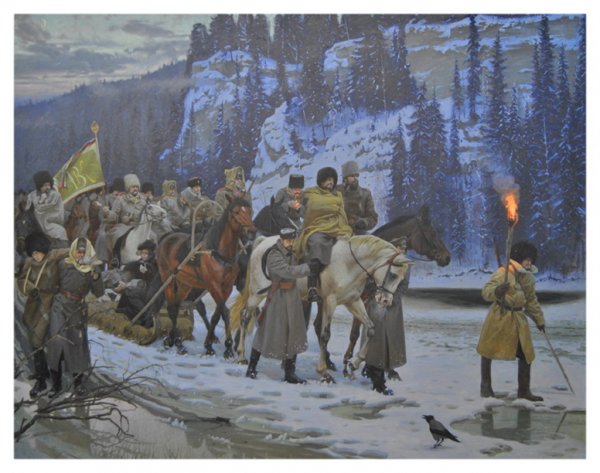

Окрестности Конотопа как место битвы

Опубликовал: zampolit, 11-05-2017, 20:52, Путешествие в историю, 1 360, 0

После смерти в 1657 году Богдана Хмельницкого новым гетманом Войска Запорожского был избран генеральный писарь Иван Выговский, первыми политическими шагами которого стали военный союз с враждебным России Крымским ханством и заключение в сентябре 1658 года Гадячского договора с Речью Посполитой, предусматривавшего возвращение Украины в состав Польско-Литовского государства.

Измена Выговского, ранее присягнувшего царю Алексею Михайловичу (1629—1676), в значительной степени способствовала началу гражданской войны на Украине, получившей впоследствии название «Руины». Противники Выговского призывали на помощь Москву, его сторонники готовились к борьбе с ней.

В марте 1659 года царь Алексей Михайлович направляет на Украину армию под командованием князя А.Н. Трубецкого для «успокоения междоусобия подданных его великого государя, Войска Запорожского жителей» и для защиты «черкас, которые государю служат», от нападений крымских татар.

20 апреля 1659 года русские войска осадили крепость Конотоп, в которой находился активный сторонник Выговского полковник Г. Гуляницкий с 4000 казаков. Искусной ложью он сумел убедить казаков, что царское войско хочет «гетмана и казачью старшину позабивати, права и вольности их поломати, казаков крестьянами вечными сотворити». При этом Гуляницкий жестоко расправился с теми, кто войны с Москвой не хотел.

Трубецкой, расположившись обозом в селе Подлинное (к югу от Конотопа), предложил Гуляницкому прекратить сопротивление и сдать город. Получив отказ, князь велел своим стрельцам и драгунам «вести к городу шанцы и в шанцах поставить наряд». 21 апреля под Конотоп прибыл князь Ф.Ф. Куракин «с товарищи и с государевыми ратными людьми». Трубецкой приказал им «стать под Конотопом по другую сторону города». Третий «воеводский полк» (Белгородский) князя Г.Г. Ромодановского расположился западнее, прикрывая дороги и переправы, шедшие к Конотопу от сел Сосновка и Поповка. Таким образом, с трех сторон Конотоп был плотно окружен осадными лагерями, а с четвертой протекала болотистая и труднопроходимая река Езуч.

Согласно документам Разрядного приказа — главного в то время военного ведомства Московского государства, численность всей русской армии, блокировавшей Конотоп, составляла примерно 28600 человек. В осадном лагере также находились верные царю украинские казацкие полки — около 7000 человек — под началом наказного гетмана Ивана Безпалого.

29 апреля русские войска предприняли первый штурм Конотопа, окончившийся значительными потерями (452 убитыми и 2655 ранеными). После этого Трубецкой приступил к правильной осаде, затянувшейся почти на два месяца.

К концу июня положение осажденных становится критическим. Гуляницкий умоляет Выговского о помощи — или он прекратит сопротивление и сдастся Трубецкому.

Рано утром 27 июня 1659 года у Сосновки, это примерно в 10 верстах юго-западнее Конотопа, крымские татары и казаки Выговского атаковали сторожевые сотни русских, однако после короткого боя на переправе через речку Куколку (в летописях неверно называемую Сосновкой) отошли. Трубецкой не смог в должной мере организовать разведку и потому не имел представления ни о численности войск неприятеля, ни о местности, на которой предстояло вести боевые действия. Князь решил, что против него действуют незначительные отряды, а между тем к Сосновке приближались основные силы гетмана и союзных ему крымских татар. Русским противостояли 10 казацких полков гетмана — Черниговский, Переяславский, Каневский, Уманский, Черкасский, Кальницкий, Паволоцкий, Белоцерковский, Поднестрянский и Прилуцкий (всего около 16 тысяч человек), 11 наемных хоругвей из поляков, немцев, сербов, валахов и молдаван (около 3 000 человек), а также драгунский полк Й. Лончинского (около 600 человек) из польского коронного войска А. Потоцкого.

Согласно сведениям толмача Посольского приказа Терентия Фролова, который в то время находился в обозе хана Мухаммед-Гирея, он вел с собой 60 тысяч «крымских татар, и нагайцов, и белогородцов, и азовцов, и темрюкских черкас». Было с ним и 240 янычар, но не из Турции, а тех, «которые живут в Крыме». Если даже предположить, что численность крымско - татарской орды толмачом была завышена примерно в два раза, как это нередко бывало, то и в этом случае противник Трубецкого имел почти двукратное превосходство в живой силе.

Утром 28 июня 1659 года (8 июля по новому стилю) татары и казаки снова появились у Сосновки. Все еще полагая, что перед ним небольшие силы врага, Трубецкой послал к сосновской переправе с целью разведки боем, а также чтобы отогнать и рассеять малочисленного противника, конницу, поручив командование ею энергичному и храброму князю С.Р. Пожарскому и его товарищу князю С.П. Львову. Верный царской присяге, гетман Безпалый направил с отрядом две тысячи украинских казаков под началом полковников Григория Иванова и Михаила Козловского. В состав группы вошли также несколько сотен дворян московских и городовых, два рейтарских полка под началом иноземцев Анца Георга Фанстробеля и Вильяма Джонстона с приданными им драгунскими ротами.

Пожарский и Львов, перейдя у Сосновки речку Куколку, атаковали обнаруженных в степи татар под началом нуреддина и наемников Выговского. Участник боя на русской стороне есаул Семен Черкес свидетельствовал, что «на татар и на немец ударили смело без опасу». И увлеклись. Пожарский не знал, что еще накануне битвы Мухаммед-Гирей с основными силами укрылся возле Торговицкого болота и ждал, когда преследовавшие наемников и татар Адиль-Гирея русские не приблизятся к урочищу Пустая Торговица. Выбрав удобный момент, татары внезапно атаковали конницу Пожарского как раз со стороны болота, которое русское командование считало непроходимым.

Мухаммед-Гирей не руководил боем. Он «с несколькими храбрыми воинами с возвышенного места обозревал театр действия и молился о победе», записал турецкий летописец Наима-Челеби. Обязанности командующего фактически выполнял Карачбей Перекопский, наиболее опытный и талантливый военачальник крымско-татарского войска. Шотландец Патрик Гордон записал в своем дневнике, что «хан, незаметно стоявший с войском в долине, вдруг вырвался оттуда тремя огромными, как тучи, массами и, будучи слишком проворен для русских, окружил и одолел их, так что спаслись немногие».

Интереснейшее описание Конотопской битвы приводится в документе середины XVII века, известном как «Новгородский хронограф». Анонимный автор, вероятно, бывший участник сражения, сообщает, что, когда у переправы были замечены татары, «окольничей князь Семён Романович Пожарской нача говорити князь Алексею Трубецкому: “Я-де еду с своим полком и проведаю, каковы люди, болшие и малые, а что буде видя против себя, и учиню с ними брань, и я-де бой тотарской знаю, каковы оне на бранех”. Той же князь Семён Пожарской собрався со всем полком, что под его подраментом, и поиде против нечестиваго. А говорит князь Алексею Трубецкому: “Каково есть нам, и в тое время мне о сем помощь учини”».

Тот же источник повествует, что Трубецкой сдерживал устремления Пожарского, говоря ему, «чтоб он не ехал (за переправу?), дожидал бы о едином месте. Он же (Пожарский. — И.Б.) не послушав и поиде с своим полком против нечестиваго варвара», полагая, что перед ним находятся небольшие силы.

Если Трубецкой запрещал Пожарскому переходить через переправу, то последний, перейдя через речку, конечно, нарушил приказ главнокомандующего. Однако действия Пожарского можно объяснить целесообразностью и крайней необходимостью разведки боем, ибо главный воевода не имел представления ни о численности врага, ни о расположении его сил. В такой ситуации можно было либо ждать новых неожиданных ударов по русскому лагерю под Конотопом, либо кому-то вызвать огонь на себя, рискнуть, ввязаться в сражение, выманить противника в поле. В этом случае инициатива Пожарского оправдана. Если бы Пожарский не сделал этого, неожиданное нападение неприятеля могло привести к полной гибели всей армии Трубецкого.

Что касается летописи Величко, то в ней содержится рассказ о пленных казаках, взятых Пожарским в ходе погони, которые якобы предупреждали его о многочисленности неприятеля. Они «остерегали его, чтобы он не гнался далее за Выговским; праведно сказали, что еще впереди многие есть войска от Выговского нарочно оставленные, козацкие и ордынские с ханом, калгою и нурадином султанами, а также с Ширинбеем и Дзяман-Сайдаком великими мурзами; однако он, князь Пожарский, правдивый распрос пленников уничтожил и не поверил; будучи распаленный Марсовой охотой, о перемене фортуны своей не мыслил, и перед всеми военачальниками своими, против сказки козацкой, сказал полные излишней думы и высокого о себе мнения слова такие: “Давай, ханишку, давай калгу и нурадина, давай Дзяман-Сайдака и Ширин-бея, всех их с войском их... вырубим и выпленим!” А сказав это, тотчас выступил снова, и крепко стал на Выговского налягать».

Однако согласно показаниям непосредственного участника боя С. Черкеса Пожарский и Львов сражались не с казаками Выговского. Напомним, воеводы, «переправу перешед, на татар и на немец ударили смело», которые выполняли роль «приманки». В этом свете рассказ Величко о казаках, якобы взятых Пожарским в ходе погони и предупреждавших его о засаде и о многочисленном неприятеле, и высокомерный и пренебрежительный ответ князя на это предупреждение, скорее всего, сочинены самим летописцем. Напомним, Величко не являлся свидетелем данного события, он писал свою историю спустя 60 лет после сражения, добавляя вымышленные эпизоды, вымышленных лиц и вымышленные речи.

Удивительно, что рассказ Величко о мотивах и действиях Пожарского многими историками воспринимается как непреложная истина, не вызывающая сомнений и не требующая доказательств. Не обращаясь к первоисточникам, повторяя давно заученные штампы, эти «специалисты» делают из рассказа С. Величко далеко идущие выводы о якобы легкомыслии князя как военачальника, о его виновности в гибели тысяч русских воинов.

Теперь обратимся к «Новгородскому хронографу», в котором так сообщается о пленении Пожарского: «И бысть бой велий с полудни и до вечера. Той же князь Семён Пожарский многих варвар посекаше и храбрство своё велие простираше. И прииде же день над вечер, окаяннии же варвари бусормени подстрелиша под князем коня, и неуспе надругово всести. Тии же татарове нападоша множество и ухватиша его, и поведоша пред нечестиваго царя хана».

В результате рейда конный отряд князя Пожарского (не более 6 000 человек) попал в засаду, атакованный всей крымско-татарской конницей (до 30 тысяч ордынцев). Пожарский и его воины, окруженные, прижатые к болотистому руслу речки недалеко от того места, где позднее возник ныне не существующий хутор Сарановка, дрались до последней возможности. Именно здесь татары истребили большую часть конницы Пожарского и Львова. О том, что кульминация этого боя происходила в районе Сарановки, писал историк и краевед XIX века А.М. Лазаревский, подтверждая свои слова сообщением о находках на месте битвы. Следует согласиться с ним в том, что главным местом битвы под Конотопом «были окрестности хутора Сарановки, по правую сторону почтовой дороги в Полтавскую губернию. На это указывают могилы, разсеянные близ урочища Городище; тут же часто были находимы обломки сабель, кольчуг, ядра и прочее». Дополнить картину боя можно сообщением Безпалого. По его словам, увлекшись погоней, русские «не малый задор и бой за переправою с обе стороны чинили».

Г.Г. Ромодановский, получив первые сообщения от вырвавшихся из кольца всадников об огромных силах врага, приготовился к обороне переправы через р. Куколку.

Польский участник боя Т. Карчевский так описывал начало сражения на берегах Куколки: «28 июня, согласно старого календаря, идя под Конотоп, чтобы освободить пана Гуляницкого из осады, встретили мы в миле от Конотопа на переправе Москвы пятнадцать тысяч». На самом деле на переправе стояло не более 3 000—4 000 русских. Это были дворянские сотни, рейтары и драгуны, и, возможно, оставшиеся казаки Безпалого. Вся пехота Ромодановского находилась в это время в шанцах под Конотопом и в бою под Сосновкой — Шаповаловкой не участвовала.

Спешив свою кавалерию и разместив бойцов по берегу Куколки, Ромодановский принял на себя удар значительно превосходивших сил неприятеля. Выговский, стремясь быстрее овладеть переправой, бросил в дело польских драгун Лончинского, казаков и своих наемников. Как отметил польский участник боя, «над переправою была стычка с московитами. Их отбили от переправы пан капитан Закржевский с полком его милости пана Лончинского, коронного полковника, с его милостью паном Яном Косаковским, наемным капитаном с литовского войска». Жестокое сражение на переправе затянулось до самого вечера. Однако, несмотря на преимущество в силах, Выговскому не удалось взять переправу с ходу. Сам гетман в своей реляции сообщал, что не казаки, а «драгуны выбили (русских. — И.Б.) с переправы, а потом конница переправилась и задержала их стычками. Орда же, напав с тыла, так их [русских] смешала, что почти не осталось порядка, они стали убегать».

К этим словам можно добавить сведения из статейного списка событий в Малороссии 1659 года, в котором очевидец говорит: «И был бой до вечера, вечером татары и черкесы обошли русских спорным гребенем и от д. Поповки стали побивать их и в полон брать». Переправившись через Куколку у Поповки, противник ударил в тыл правого крыла войск Ромодановского. В то же время хан с ордой перешел речку Куколку по неизвестной русским переправе под Торговицей в районе Сарановки и ударил по левому крылу полков Ромодановского. «Татаровя де в то время, зашед с обе стороны, на государевых ратных людей ударили и государевых ратных людей полки и сотни смешали», — сообщали после боя бывшие в плену у Выговского донские казаки.