Труд сладковского крестьянина в XIX веке

Опубликовал: murashka, 9-01-2018, 08:16, Земля Тюменская, 1 118, 0

Основу благосостояния сладковского крестьянина составляло животноводство. По свидетельству декабриста Штейнгеля, в 40-х годах XIX века самый бедный хозяин в Приишимье имел 3-4 лошади, а зажиточные держали от 7 до 50 лошадей, до 40 коров и до 100 овец.

Хлебопашество стояло на втором месте. И все-таки крестьяне среднего достатка засевали 15-20 десятин земли, а зажиточные - даже до 80-100. Лишь самые бедные, в основном, «привыкшие к винопитию, гулянию, по словам Зубова, засевали от одной до трех десятин, почему нередко оставались без хлеба».

Третьим источником богатства были огороды, вернее конопляники. В огородах садили «всяк овощ», преимущественно капусту, морковь, бобы, подсолнухи, лук, чеснок, свеклу, огурцы. Стал распространяться и картофель, который крестьяне не желали принимать десятки лет, и даже в 1840-1842 гг. по всей Западной Сибири прокатились «картофельные бунты». Поэтому до 1850 г. его садили ничтожное количество. По статистическим данным, собираемых чиновниками государственного управления, в 1842 году во всем Ишимском округе в посадках картофеля было всего лишь 213 десятин, т. е. менее 240 гектаров, и это на всей территории современных девяти южных районов Тюменской области. А вот о помидорах тогда ничего не знали. Их начали выращивать в очень небольших количествах лишь в конце XIX века. Зато в посадках были обычны арбузы, дыни, особенно тыквы.

Основную заботу хозяева проявляли о конопляниках. Они занимали до 60 процентов усадебной земли и постоянно имели тенденцию к расширению. Из конопляного семени давили масло, из стеблей трепали куделю для веревок и грубой крестьянской ткани - «пеньковой пестряди» и даже вязали сети, которые считались более «уловистыми» по сравнению с сетями из других волокон. Полуфабрикаты из конопли пользовались большим спросом в России и за рубежом, особенно пенька для парусного флота. Поэтому по деревням разъезжали купцы, скупая иногда урожай на корню. Оплачивали за сырье хорошо, и это позволяло крестьянам иметь весомый прибыток к основному достатку.

За счет конопляников крестьянские усадьбы занимали большие площади. Так, по данным Министерств Государственных имуществ, МВД России, в 1841 году в Сладковской волости под усадьбами числилось: в Усовой (на 38 дворов) - 66 десятин, в Таволжане (52 двора) -118 десятин, Остропятовой (22 двора) - 130 десятин, Катайской (105 дворов) - 150 десятин, Вековой (82 двора) - 300 десятин, и только в с. Сладковском на двор приходилось в среднем менее одной десятины.

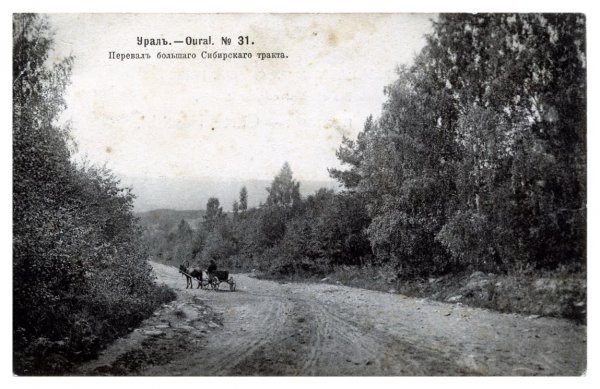

Главное внимание крестьянин уделял полевым работам. Как только наступала весна, уезжало все население. Начиналась страда. Каждая крестьянская семья на своих угодьях имела заимки-избушки, в которых жили практически все лето. Сюда же пригоняли скот. Около заимок ставились загоны. Семьями жили в поле, лишь изредка появляясь в деревнях по неотложным делам.

С Петрова дня начиналась самая напряженная работа - сенокос. Сено косили вручную литовками, косы-горбуши ушли уже в прошлое, и редко их можно было встретить в хозяйстве - пользовались ими старики, не желавшие менять привычное для них орудие труда на новомодные, пришедшие из Литвы - литовки. Сена требовалось много. По свидетельству ишимского купца Н. Черняковского, опубликованному в журнале МВД за 1842 год, каждая семья ставила за лето 1-2 тысячи копен, сметывая их в зароды. Основной тягловой силой на покосах были лошади да личный физический труд. Глубокой осенью и зимой сено вывозили на свои подворья. Вывоз нередко затягивался до марта месяца.

Около заимок располагались пашни. Пашню пахали сохами, боронили деревянными боронами с железными зубьями. Из зерновых сеяли рожь, пшеницу, ячмень и много овса. Были посевы озимых, но они часто вымерзали. Кроме названных зерновых сеяли в поле просо, гречиху, репу, горох, лен. Хлеб и технические культуры убирали серпами и литовками. Хлеба вязали на поле в снопы, а из снопов делали суслоны (пшеницы и ржи из десяти снопов, а овса - из семи).

Глубокой осенью хлеб вывозили в деревню на свои гумна, где складывали в большие стога-клади. Нередко часть хлеба оставляли в поле в кладях. В них зерно хранилось несколько лет и расходовалось по мере надобности. Обмолачивали хлеб зимой. Перед обмолотом снопы сушили в овинах (риги редко встречались у отдельных крестьян). Тока устраивали на озерах. Очищали лед от снега и привезенные снопы молотили вручную цепами-молотилами. Работали на току по 7-10 человек. Одни на лошадях подвозили снопы, другие раскладывали их на льду, третьи уже молотили. Очевидцы рассказывали, что особенно на этой работе отличались старики: «Старики здорово молотили, хоть пляши, как заиграют». Работа на току проходила весело, живо и для молодежи была праздником. Вообще-то, любой труд земледельца считался тогда праздничным. Смолоченное зерно провеивали деревянными лопатами при небольшом ветре. С тока вывозили зерно, сметали метлами мякину и тоже увозили домой. Она шла на корм скоту.

Сколько же хлеба собирал сладковский крестьянин? Зубов в своем исследовании сообщает, что «среднего состояния крестьянин получает на свое продовольствие разного хлеба в год до четвертей сорока, а при хорошем урожае четвертей до 70 и более в лето». Если перевести эти данные на наше измерение, то получается от 6 до 11 тонн чистого зерна только на собственные нужды. Излишки хлеба крестьянин мог всегда продать.

Пригнанный с заимок скот до снега содержался в огромных выгонах, примыкавших к деревне. Содержался он без пастухов, уйти в «потраву» ему было невозможно. Выгоны были отгорожены, и въезды в деревни запирались специальными воротами. Строили выгон сообща всей деревней. Длина прясла в 4 - 5 жердей определялась пропорционально количеством скота в каждом крестьянском дворе. И каждый домохозяин обязан был построить и содержать в порядке свои участки «поскотины».

Размеры поскотин нанесены на межевые планы, и поэтому их можно измерить. Например, у деревни Катайской поскотина шла от юго-западного берега озера Катайского к озеру Камышному и далее к югу к озеру Бадажкову. От него сворачивала к озеру Лабота, затем проходила к озеру Чебачьему, а от Чебачьего направлялась к северному берегу озера Щербаково, отворачивая затем на озеро Няшино, и оттуда уже шла на запад, огибая с севера Рям, примыкающий к озеру Катайскому. Общая длина ее достигала 15 верст. Аналогичные поскотины имела каждая деревня.

С выпадением снега скот переводился на стойловое содержание и уход за ним со стороны хозяев заключался в том, чтобы дать корма, убрать навоз, да сгонять на озеро к проруби на водопой. Наступало облегчение в труде.

Но крестьяне не сидели без дела: поправляли пристройки, изготавливали топорища, вилы, грабли, сани, катали валенки. Женщины пряли куделю, ткали холсты. «Порядочную отрасль, - писал Н. Черняховский, - составляет здесь выделывание холстов крестьянских. Некоторые ткут домашние сукна, делают деревянную посуду».

«При появлении снега, - писал И. Зубов, - иные занимаются промышленностью, так-то очень довольно добывают зайцев с ружьем и собаками, тетерей, куропаток и прочее». Очень своеобразной была охота на волков, которые всегда были извечным врагом крестьянина. «Этого зверя, - сообщал Зубов, - здесь довольно. Но его добывают очень мало, наипаче потому, что волк только тогда делается добычей, когда он от усталости остановится и падет. Здесь их не стреляют, а бьют. При появлении волка около селения собираются человек до пяти на хороших конях и пускаются в бег за волком, и до тех пор мучают коней по глубокому снегу, пока не остановится испуганный зверь. Вот здесь-то его и добивают кнутами и подкладками».