Памятник работы уральского скульптора Александра Кокотеева установили рядом со Свято-Троицким собором, где хранится ковчег с частицами мощей Елизаветы Федоровны Романовой. Это последний храм, который при жизни посетила Великая княгиня. Скульптурная композиция высотой более семи метров представляет образ Елизаветы Федоровны, которая держит в руке крест и цветок лилии как символ чистоты и веры в Бога. Решение о создании памятника и его установке на Соборной площади в Алапаевске принято в 2016 году региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества.

В качестве потенциального жениха для Елизаветы рассматривался ее кузен Фридрих Баденский. Другой кузен, прусский кронпринц Вильгельм, некоторое время ухаживал за Елизаветой и, по неподтвержденным сведениям, даже сделал ей предложение руки и сердца, которое она отвергла.

3 июня 1884 года в Большой церкви Зимнего дворца венчалась браком с великим князем Сергеем Александровичем, братом российского императора Александра III, о чем возвещалось высочайшим манифестом. Супруг приходился Елизавете и двоюродным дядей (общий предок — Вильгельмина Баденская), и четвероюродным братом (общий прапрадед — прусский король Фридрих Вильгельм II).

Чета поселилась в купленном Сергеем Александровичем дворце Белосельских-Белозерских (дворец стал именоваться Сергиевским), проведя медовый месяц в подмосковном имении Ильинское, где они также жили и впоследствии. По ее настоянию в Ильинском была устроена больница, периодически проходили ярмарки в пользу крестьян.

В совершенстве овладела русским языком, говорила на нем почти без акцента. Еще исповедуя лютеранство, посещала православные богослужения. В 1888 году, вместе с супругом, совершила паломничество в Святую землю. В 1891 году приняла православие, написав перед этим своему отцу: «Я все время думала и читала, и молилась Богу — указать мне правильный путь — и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином».

В качестве супруги московского генерал-губернатора (великий князь Сергей Александрович был назначен на этот пост в 1891 году) организовала в 1892 году Елисаветинское благотворительное общество, учрежденное для того, чтобы «призревать законных младенцев беднейших матерей, дотоле помещаемых, хотя без всякого права, в Московский Воспитательный дом, под видом незаконных». Деятельность общества вначале проходила в Москве, а затем распространилась и на всю Московскую губернию. Елисаветинские комитеты были образованы при всех московских церковных приходах и во всех уездных городах Московской губернии. Кроме того, Елизавета Федоровна возглавила Дамский комитет Красного Креста, а после гибели супруга она была назначена председательницей Московского управления Красного Креста.

У Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны не было родных детей, но они воспитывали детей брата Сергея Александровича, великого князя Павла Александровича, Марию и Дмитрия, чья мать скончалась в родах.

С началом русско-японской войны Елизавета Федоровна организовала Особый комитет помощи воинам, при котором в Большом Кремлевском дворце был создан склад пожертвований в пользу воинов: там заготавливали бинты, шили одежду, собирали посылки, формировали походные церкви.

В опубликованных в начале 1990-х годов письмах Елизаветы Федоровны к Николаю II великая княгиня предстает сторонницей самых жестких и решительных мер в отношении любого вольнодумства вообще и революционного терроризма в частности. «Неужели нельзя судить этих животных полевым судом?» — спрашивала она у императора в письме, написанном в 1902 году вскоре после убийства Сипягина, и сама же отвечала на вопрос: — «Необходимо сделать все, чтобы не допустить превращения их в героев … чтобы убить в них желание рисковать своей жизнью и совершать подобные преступления (я считаю, что пусть бы он лучше заплатил своей жизнью и таким образом исчез!). Но кто он и что он — пусть никто не знает… и нечего жалеть тех, кто сам никого не жалеет».

4 февраля 1905 года ее супруг был убит террористом Иваном Каляевым, который метнул в него ручную бомбу. Елизавета Федоровна тяжело переживала эту трагедию. Греческая королева Ольга Константиновна, двоюродная сестра убитого Сергея Александровича, писала: «Это чудная, святая женщина — она — видно, достойна тяжелого креста, поднимающего ее все выше и выше!». Позднее великая княгиня посетила в тюрьме убийцу: она передала ему прощение от имени Сергея Александровича, оставила ему Евангелие. Более того, она подала прошение императору Николаю II о помиловании террориста, но оно не было удовлетворено.

После гибели мужа Елизавета Федоровна заменила его на посту председателя Императорского православного палестинского общества и исполняла эту должность с 1905 по 1917 год.

Вскоре после гибели мужа продала свои драгоценности (отдав в казну ту их часть, которая принадлежала династии Романовых) и на вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу с четырьмя домами и обширным садом, где расположилась основанная ею в 1909 году Марфо-Мариинская обитель милосердия (это не был монастырь в точном смысле слова, сестры обители занимались благотворительной и медицинской работой).

Была сторонницей возрождения чина диаконисс — служительниц церкви первых веков христианства, которые поставлялись через рукоположение, участвовали в совершении литургии, примерно в той роли, в какой сейчас служат иподиаконы, занимались катехизацией женщин, помогали при крещении женщин, служили больным. Получила поддержку большинства членов Святейшего синода в вопросе о присвоении этого звания сёстрам обители, однако, в соответствии с мнением Николая II, решение так и не было принято.

При создании обители был использован как русский православный, так и европейский опыт. Сестры, жившие в обители, приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания, однако, в отличие от монахинь, по истечении определенного срока устав обители позволял сестрам выйти из нее и создать семью. Сестры получали в обители психологическую, методологическую, духовную и медицинскую подготовку. Им читали лекции лучшие врачи Москвы, беседы с ними проводили духовник обители отец Митрофан Сребрянский (позднее архимандрит Сергий; канонизирован Русской православной церковью) и второй священник обители отец Евгений Синадский.

По плану Елизаветы Федоровны обитель должна была оказывать комплексную, духовно-просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся, которым часто не просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в больницы. Нередко сестры уговаривали семьи, которые не могли дать детям нормальное воспитание (например, профессиональные нищие, пьяницы и т. д.), отдать детей в приют, где им давали образование, хороший уход и профессию.

В обители были созданы больница, амбулатория, аптека, где часть лекарств выдавали бесплатно, приют, бесплатная столовая и ещё множество учреждений. В Покровском храме обители проходили просветительские лекции и беседы, заседания Палестинского общества, Географического общества, духовные чтения и другие мероприятия.

Поселившись в обители, Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь: ночами ухаживала за тяжелобольными или читала Псалтирь над умершими, а днем трудилась, наряду со своими сёстрами, обходя беднейшие кварталы, сама посещала Хитров рынок — самое трущобное место тогдашней Москвы, вызволяя оттуда малолетних детей. Там ее очень уважали за достоинство, с которым она держалась, и полное отсутствие превозношения над обитателями трущоб.

Поддерживала отношения с рядом известных старцев того времени: схиархимандритом Гавриилом (Зыряновым) (Елеазарова пустынь), схиигуменом Германом (Гомзиным) и иеросхимонахом Алексием (Соловьевым) (старцы Зосимовой пустыни). Монашеский постриг Елизавета Федоровна не принимала.

Во время Первой мировой войны Елизавета Федоровна активно заботилась о помощи русской императорской армии, в том числе раненым в боях солдатам. Тогда же она старалась помочь военнопленным, которыми были переполнены госпитали, и в результате была обвинена в пособничестве немцам.

При ее участии в начале 1915 года была организована мастерская по сборке протезов из готовых частей, получаемых в большинстве из Петербургского завода военно-врачебных изготовлений, где имелся особый протезный цех. До 1914 года в России эта отрасль промышленности не развивалась. Средства на оборудование мастерской, размещавшейся в частном владении по Трубниковскому переулку в доме № 9, собирались из пожертвований. По мере развития военных действий возрастала необходимость увеличения выпуска искусственных конечностей, и Комитет великой княгини производство переместил в дом № 9 по Мароновскому переулку. При личном участии Елизаветы Федоровны в 1916 году была начата работа по проектированию и строительству в Москве первого в России протезного завода, который до настоящего времени занимается выпуском комплектующих к протезам. Резко негативно относилась к Григорию Распутину, хотя ни разу с ним не встречалась. Убийство Распутина она расценила как «патриотический акт».

Елизавета Федоровна состояла почетным членом в берлинском православном Свято-Князь-Владимирском братстве. В 1910 году она вместе с императрицей Александрой Федоровной взяла под свое покровительство братский храм в Бад-Наугейме (Германия). Почетный член Императорской Санкт-Петербургской (Петроградской) духовной академии (1913). Шеф Киевского гренадерского полка.

После прихода к власти большевиков отказалась покинуть Россию, продолжая заниматься подвижнической работой в своей обители. 7 мая 1918 года Елизавета Федоровна была арестована. Патриарх Она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь.

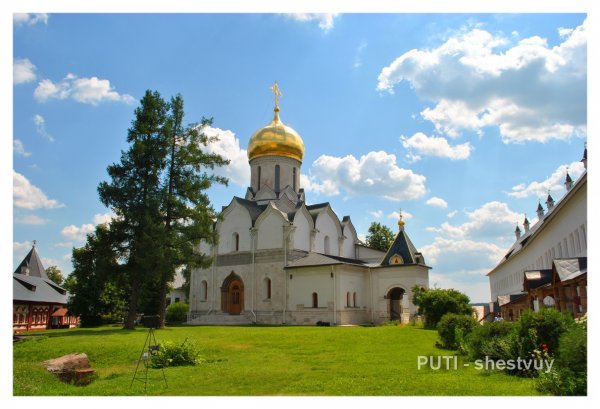

В мае 1918 года ее вместе с другими представителями дома Романовых перевезли в Екатеринбург и разместили в гостинице «Атамановские номера» (в настоящее время в здании расположено управление ФСБ и ГУВД по Свердловской области, современный адрес — перекресток улиц Ленина и Вайнера), а через два месяца, отправили в город Алапаевск. Вместе с ней находилась сестра из Марфо-Мариинской обители Варвара Яковлева. В Алапаевске Елизавета Федоровна находилась в заточении в здании Напольной школы. До сих пор возле этой школы растет яблоня, по преданию, посаженная Великой княгиней.

В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна была сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Вместе с ней погибли:

великий князь Сергей Михайлович;

князь Иоанн Константинович;

князь Константин Константинович (младший);

князь Игорь Константинович;

князь Владимир Павлович Палей;

Федор Семёнович Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича;

сестра Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева).

Все они, кроме застреленного великого князя Сергея Михайловича, были сброшены в шахту живыми. Когда тела были извлечены из шахты, то было обнаружено, что некоторые жертвы жили и после падения, умирая от голода и ран. При этом рана князя Иоанна, упавшего на уступ шахты возле великой княгини Елизаветы Федоровны, была перевязана частью ее апостольника. Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв.

31 октября 1918 года Белая армия заняла Алапаевск. Останки убитых извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание в кладбищенской церкви города. Однако с наступлением Красной армии тела несколько раз перевозили дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине их встречал начальник Русской духовной миссии, архиепископ Иннокентий (Фигуровский). Оттуда два гроба — великой княгини Елизаветы и сестры Варвары — были перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид. Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в январе 1921 года под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании совершил Иерусалимский Патриарх Дамиан. Тем самым было исполнено желание самой великой княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во время паломничества в 1888 году.

В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских (ранее, в 1981 году, они были канонизированы Русской православной церковью за границей).

В 2004—2005 годах мощи новомучениц находились в России, странах СНГ и Балтии, где им поклонились более 7 млн человек. По словам Патриарха Алексия II, «длинные очереди верующих к мощам святых новомучениц — это еще один символ покаяния России за грехи лихолетья, возвращения страны на исконный исторический путь». Затем мощи были возвращены в Иерусалим.