Спецпереселенцам - жертвам политических репрессий в поселке ДОК

Впервые термин «спецпоселки» появился в постановлении СНК РСФСР № 36 от 16 декабря 1930 года. «О трудовом устройстве кулацких семей, высланных в отдаленные местности, и о порядке организации и управления специальными поселками». В нем сформулированы основные положения о порядке строительства и управления спецпоселками.

В постановлении отмечалось, что все «кулацкие семьи», подвергшиеся раскулачиванию и выселению в отдаленные местности (вторая категория раскулаченных) выдворяются в специальные поселки. Спецпоселки организуются в местностях, где ощущается недостаток в рабочей силе для лесозаготовительных работ, в разработке недр, для рыбных промыслов и т. п., а также для освоения неиспользованных земель. Спецпоселки не могли быть образованы ближе 200 километров от пограничной полосы, вблизи железных дорог, городов, рабочих поселков и крупных селений, а также фабрик и заводов, колхозов, совхозов и МТС. Отступление от этого правила допускалось в исключительных случаях по предложению НКВД и с разрешения СНК РСФСР.

Один из таких спецпоселков был создан на окраине Тюмени в микрорайоне который носит название ДОК – Деревообрабатывающий комбинат.

До июля 1931 г. расселением, трудоустройством и другими вопросами, связанными со спецпереселенцами, ведали краевые и областные исполкомы. И лишь постановлением СНК СССР от 1 июля 1931 г. «Об устройстве спецпереселенцев» их административное управление, хозяйственное устройство и использование были поручены ОГПУ. Специальные (трудовые) поселения ГУЛАГа для высланного кулачества были организованы согласно постановлениям СНК СССР от 16 августа 1931 г. № 174с, от 20 апреля 1933 г. № 775/146с и от 21 августа 1933 г. № 1796/393с. По этим постановлениям на ГУЛАГ была возложена ответственность за надзор, устройство, хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование выселенных кулаков.

Управление спецпоселками осуществлялось назначенными комендантами поселка. В своей деятельности комендант спецпоселка подчинялся краевому, областному административному управлению и председателю райисполкома, а с 1931 г. — коменданту районной спецкомендатуры. При коменданте состоял технический персонал, определенный краевым административным управлением. Наем работников техперсонала назначался по согласованию с органами ОГПУ. Комендант назначал себе в помощь исполнителей из числа спецпереселенцев в количестве не более 1 человека на 10 дворов. Спецпоселки входили в состав районов в качестве особых административных единиц. Право передвижения спецпереселенцев и членов их семей было ограничено. Они могли покидать территорию поселка только с разрешения коменданта.

Для обеспечения на территории поселка порядка и безопасности при коменданте состояли милиционеры в количестве от 1 до 4 человек, из расчета 1 милиционер на 50 семей спецпереселенцев. Коменданту спецпоселка предоставлялись права районного административного отдела и сельсовета. Права и обязанности коменданта определялись инструкцией НКВД РСФСР по согласованию с ОГПУ.

Нарушение спецпереселенцами правил внутреннего распорядка в поселках, уклонение от выполнения поручений или работы и плановых заданий, а также совершение мелких бытовых преступлений влекло за собой административное взыскание в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 30 суток, налагаемых комендантом поселка с утверждением начальника районного административного отдела. Побег из спецпоселка или отказ от работы, совершенные более трех раз или группой, сопровождались направлением в исправительно-трудовой лагерь. За совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса спецпереселенцы направлялись в исправительно-трудовые лагеря по постановлениям ОГПУ.

Спецпереселенцы, расселенные в 1930—1931 гг., были освобождены от всех налогов и сборов до 1 января 1934 г. Некоторым трудпоселенцам эта льгота была продлена до 1 января 1935 г. Основная же их масса с 1934 г. стала облагаться всеми налогами и сборами на одинаковых основаниях с остальными гражданами. В оплате труда и других условиях работы они приравнивались ко всем рабочим и служащим, за исключением того, что их не принимали в профсоюз и из их зарплаты удерживалось 5 % на содержание аппарата Отдела трудовых поселений ГУЛАГа и административное обслуживание трудпоселений (до августа 1931 г. эти отчисления составляли 25 %, до февраля 1932 г. — 15 %).

По постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1935 г. «О школах в трудпоселках» разрешалось детей трудпоселенцев, окончивших неполную среднюю школу, принимать на общих основаниях как в техникумы, так и в другие специальные средние учебные заведения, а окончивших среднюю школу — допускать на общих основаниях в высшие учебные заведения.

В начальный период все выселенные кулаки были лишены избирательных прав. С 1933 г. стали восстанавливаться в этих правах дети, достигшие совершеннолетия. В постановлении Президиума ЦИК СССР от 17 марта 1933 г. «О порядке восстановления в избирательных правах детей кулаков» указывалось: «Дети высланных кулаков, как находящиеся в местах ссылки, так и вне ее, и достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в избирательных правах районными исполкомами по месту их жительства при условии, если они занимаются общественно полезным трудом и добросовестно работают».

Что касается взрослых, то восстановление их в избирательных правах до 1935 г. производилось строго в индивидуальном порядке по истечении, как правило, 5-летнего срока с момента выселения и наличии положительных характеристик о поведении и работе. Первый опыт освобождения спецпереселенцев — передовиков производства был произведен в 1932 г. Практика восстановления спецпереселенцев в избирательных правах была законодательно закреплена специальным постановлением ЦИК СССР от 27 мая 1934 г. При этом большинство освобожденных спецпереселенцев, несмотря на проводившуюся с ними пропагандистскую работу, выезжало из мест поселений. Постановлением ЦИК СССР от 25 января 1935 г. все бывшие кулаки были восстановлены в избирательных правах наравне с другими гражданами СССР. Однако это не давало им права покинуть установленное место жительства.

2 октября 1938 года вышло постановление СНК СССР о выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных. Согласно данному постановлению, дети трудпоселенцев, если они лично ничем не были опорочены, по достижении 16-летнего возраста на персональный учет Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР не ставились, получали паспорта на общих основаниях и могли покинуть трудпоселки. В 1939 г. по этому постановлению было освобождено 1824 трудпоселенца, в 1940 г. — 77661. Помимо этого, в 1939—1940 гг. был освобожден на учебу 18451 человек, передан на иждивение — 2721 и освобождены как «неправильно высланные» — 1540 трудпоселенцев. В 1938—1941 гг. по решениям местных органов власти некоторым бывшим кулакам, восстановленным в избирательных правах до 1935 г., было разрешено покинуть трудпоселки и выехать к избранным ими местам жительства. Кроме того, 3 июня 1939 г. вышло распоряжение НКВД СССР «Об освобождении трудпоселенцев — инвалидов».

После начала Великой Отечественной войны поток заявлений об освобождении из трудссылки сильно сократился, а от некоторых ранее освобожденных трудпоселенцев стали поступать заявления с просьбой разрешить вернуться в трудпоселок и снова встать на учет трудпоселений. Это было связано с тем, что статус трудпоселенца спасал от военной службы и отправки на фронт.

К 1 ноября 1942 года мобилизация трудпоселенцев в Красную Армию была завершена. Всего с начала войны было призвано в армию 60747 трудпоселенцев (из них 57324 — после 1 января 1942 г.).

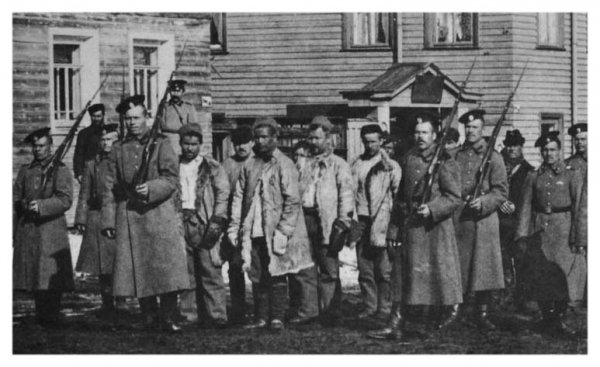

С началом второй мировой войны «кулацкий» контингент спецпоселков стал разбавляться другими категориями репрессированных. 17 августа 1939 года советские войска заняли восточную часть Польши, в приграничных районах которой жили так называемые осадники — бывшие военные, получившие землю — осаду на границе. Почти все эти люди принимали участие в Советско-польской войне 1920 года, а потому расценивались сотрудниками НКВД как потенциальные враги. В связи с этим 29 декабря 1939 года СНК СССР утвердил «Положение о спецпоселении и трудовом устройстве осадников, выселяемых из западных областей УССР и БССР» (так советское правительство называло восточные районы Польши). Переселение началось 1 февраля 1940 года, и к 2 апреля 1940 года было выселено 139596 человек.

В годы Великой Отечественной войны система спецпоселений ГУЛАГа пополнилась переселенцами, репрессированными по национальному признаку. А после ее окончания новой категорией спецпоселенцев — «власовцами».

На 1 июля 1950 г. в системе спецпоселений МГБ СССР помимо спецпоселенцев категории «бывших кулаков» находились следующие категории: поляки — 56000; немцы — 949829; калмыки — 91919; чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкары — 608799; крымские татары, греки, армяне, болгары — 228392; турки, курды, хамшилы — 94955; «фолкс дейч» — 5914; «оуновцы» — 100310; «власовцы» ?148079; «указники» — 42690; грузинские турки, греки и дашнаки — 57670; иранцы — 4776 человек. К этому времени на учете спецпоселений состояло 667589 семей в количестве 2562955 человек. В их числе было: мужчин — 776989, женщин — 929476, детей — 856490 человек. Общее число выселенных к 1945 году превысило 5 миллионов человек.

Массовое освобождение бывших кулаков, остававшихся к этому времени на спецпоселении началось после окончания войны. Так, на 1 апреля 1947 года их состояло на учете 481186, на 1 января 1948 г. — 210556, на 1 июля 1949 г. — 124585, а на 1 июля 1952 г. — 28009 человек. Система спецпоселений как особый тип режимной жизни спецпереселенцев существовала до 1954 года. Конец ГУЛАГовской системе спецпоселений для «бывших кулаков», существовавшей четверть века, 13 августа 1954 года положило постановление Совета Министров СССР № 1738/789сс «О снятии ограничений по спецпереселению с бывших кулаков и других лиц».

Этим постановлением снимались ограничения по спецпереселению:

- с «бывших кулаков», выселенных в 1929—1933 гг. из районов сплошной коллективизации;

- с немцев — местных жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана и других мест, откуда выселение немцев производилось;

- с немцев, мобилизованных в период Великой Отечественной войны для работы в промышленности, которые выселению не подвергались.

Режим спецпоселения стал смягчаться в 1954 году и был снят в 1956 году.

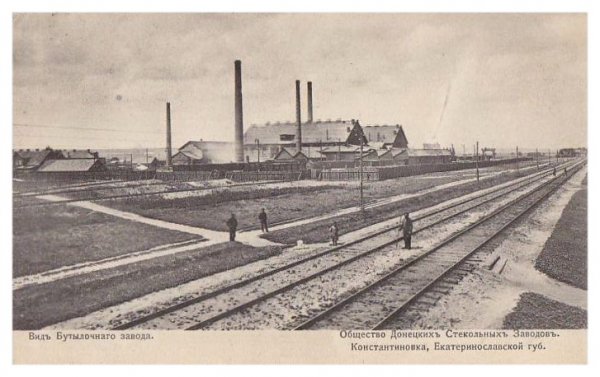

Тюменский Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) «Красный Октябрь» - одно из старейших предприятий города. Современное название получил в 1943 году после объединения лесозавода «Красный Октябрь» и Деревообделочного комбината им. Ленина. Лесозавод и комбинат начали выпускать продукцию в 1931-1933 годах.

Поселок возник при лесозаводе и первоначально назывался поселком спецпереселенцев. На доме по улице Саратовской 31 находится памятная мраморная табличка: «В этом доме в 1930/50-х гг. находилась комендатура поселка спецпереселенцев». Она была торжественно открыта 28 октября 1997 года.

Инициаторами памятного знака стало Тюменское городское общество жертв политических репрессий и Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий администрации г. Тюмени. В последнее время табличка на доме изрядно выцвела и потускнела как и весь поселок ДОК.

Недалеко на улице Кемеровской, на здании школы № 38 находится еще одна мемориальная табличка из лабрадорита с надписью: «В знак памяти спецпереселенцев - жертв массовых репрессий 1930 - 50 гг. Пусть их трагическая судьба станет уроком всем живущим!». Она была установлена 28 октября 1997 года.