Образование Пуровского района

Опубликовал: zampolit, 20-01-2018, 14:06, Путешествие в историю, 1 533, 0

Приобщение коренных народностей Обского Севера к советской государственности началось в середине 1920-х годов. Для решения проблем северян в июне 1924 года создается Комитет содействия народностям северных окраин при ВЦИК. Через год такой же комитет начинает работу в Тобольском округе. В декабре было принято «Временное положение об управлении туземных племен на северных окраинах Тобольского округа».

Постановление Тобольского Комитета Севера № 72 от 9 ноября 1929 г. «Об организации Пуровского кочевого туземного райисполкома»:

1. В развитие постановления президиума окрисполкома от 2 октября 1929 г. (протокол № 64) поручить Сургутскому райисполкому, на основе постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 25 октября 1929 г. об управлении туземных народностей и племен северных окраин, организовать Пуровский кочевой туземный райисполком и родовые советы для обслуживания группы лесных самоедов, кочующих в верховьях рек Агана и Пура и левого притока последнего Пяку-Пура, а также в районе оз. Пяку-То, приурочив организацию таковых ко времени проведения перевыборов советов.

2. Обеспечить наибольшее участие туземцев, в особенности бедноты, батрачества и женщин, как на выборах, так и в органах туземного управления.

3. Довести сеть родовых советов по вновь организуемому туземному району до полного охвата ими туземных объединений (родов, ватаг), кочующих на указанной в п. 1 территории.

4. Заблаговременно подготовить для Пуровского туземного райисполкома полное оборудование, инвентарь и перевозочные средства (походный чум, нарты и т.п.), а также озаботиться своевременным приисканием секретаря, владеющего туземным языком, знающего быт и условия жизни туземцев.

5. Обязать госторг через свою Аганскую факторию организовать в текущий зимний сезон торгово-заготовительную экспедицию для хозяйственного обслуживания кочевого туземного населения и проведения обследовательской работы с расчетом охвата экспедицией верховья Агана и Пура и бассейна р. Пяку-Пур с выходом в район оз. Пяку-То и Тум-То.

Сургутскому райисполкому оказать госторгу в этом деле полное содействие, в особенности по части подбора для экспедиции работников. О результатах экспедиции госторгу представить письменный доклад в Комитет Севера.

Однако Пуровский тузрайисполком так и не был создан. Хотя первый организационный съезд лесных ненцев из верховьев рек Аган и Пур состоялся, он не был признан, поскольку в нем приняло участие незначительное число местного кочевого населения. А вскоре и само административное устройство такого типа оказалось неприемлемым.

В стране набирало темпы социалистическое строительство, шла индустриализация, предстояла небывалая коллективизация крестьянских хозяйств. А северные народы по-прежнему подчинялись родовому укладу жизни, практически сохранялась и власть местных князей.

10 декабря 1930 года постановлением президиума ВЦИК был организован Ямальский национальный (Ненецкий) округ с центром в Обдорске. Ненцы были выделены в самостоятельное национальное административно-территориальное объединение. И в состав одного из четырех вновь организованных районов — Тазовского вошли земли северной части бассейна реки Пур. Земли верхнего течения водораздела вошли в состав также вновь организованного Сургутского района Остяко-Вогульского национального округа. Окончательно границы национальных округов были обозначены в постановлении ВЦИК № 84 от 7 января 1932 года. Согласно этому документу Тобольский округ Уральской области был упразднен и были обозначены новые границы Остяко- Вогульского и Ямальского (Ненецкого) округов.

Постановление ВЦИК № 84 от 7 января 1932 г. «Об упразднении Тобольского округа Уральской области и об изменениях в составе Остяко-Вогульского и Ямальского (Ненецкого) национальных округов той же Уральской области, их внешних границ, административных центров, а также о составе районов и их центра тех же национальных округов».

В развитие и во изменение постановления Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» (СУ № 8, 1931 г. ст. 98) и во изменение постановлений Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 г. (СУ № 38, ст. 590) и 11 августа 1930 г. (СУ № 46, ст. 560) Президиум ВЦИК постановляет:

1. Тобольский округ упразднить. На территории, составляющей этот округ, за исключением территории расселения остяко-вогулов и ненцев, выделяемых в отдельные национальные административно-территориальные объединения.

2. Границы Ямальского (Ненецкого) национального округа установить следующим образом:

а) с севера — Карское море с заливами-губами: Байдарацкой, Обской, Тазовской, Нында-Яма и проливом Малыгина);

б) с запада — границы с Ненецким национальным округом Северного края и автономной Коми (Зырянской) областью;

в) с юга — граница с Остяко-Вогульским национальным округом Уральской области;

г) с востока — по существующей границе Уральской области с Восточно-Сибирским краем.

3. Административный центр Ямальского (Ненецкого) национального округа временно утвердить в селении Обдорске (Салехард), а сам округ разделить на следующие 5 районов:

а) Надымский район с административным центром в селении Хэ в составе территории в районе оз. Хум-то (Кун-то) Березовского района и все системы рек Надыма и Ныды, за исключением мыса Круглого с селением Ямбургским, относимых к Нижне-Тазовскому району;

б) Нижне-Тазовский район с административным центром в селении Халь-Мер-Седе в состав мыса Круглого с селением Ямбург-Сале, всей Гыданской чистой тундры, земли Ныдяя (Гыдая), п-ова Явай и всех островов Карского моря, расположенных между 73-77 меридианами восточной долготы (от Гринвича), — Медвежий, Вилькитского, Агнесса (Черный) и т.д.;

в) Приуральский район с административным центром в селении Щучье в составе территории бассейна рек Полуя и Щучья со всеми их притоками, а также всех островов Карского моря (Байдарацкой губы), расположенных между 65 и 67 меридианами восточной долготы (от Гринвича);

г) Пуровский район с административным центром — временным — район среднего течения р. Пура при впадении в нее р. Пяку-Петл в составе территории р. Пура с ее притоками;

д) Ямальский район с административным районом на р. Пяты-Юн в составе территории п-ова Ямал и всех островов Карского моря, расположенных между 67 и 73 меридианами (от Гринвича) восточной долготы (о. Белый и т.д.).

Таким образом, вся территория водораздела реки Пур была отнесена к Ямальскому округу и одним из пяти вновь созданных районов был назван Пуровский. В те годы это были самые восточные земли округа, так как Красноселькупский район был включен в состав округа только в 1944 году при создании Тюменской области.

В конце апреля 1932 года по решению Ямало-Ненецкого окрисполкома была сформирована Пуровская экспедиция, которую возглавил председатель оргбюро по организации района Георгий Иванович Оносов. Председатель оргбюро Георгий Иванович Оносов и его заместитель Андрей Ильич Галкин были направлены на Север Уральским обкомом партии. Оба были Надеждинскими рабочими. Перед членами экспедиции ставилась задача до начала весенней распутицы добраться до реки Пур и летом завершить работу по организации Пуровского района. 30 человек и более 100 оленьих упряжек двинулись в путь. Но ранняя весна и организационные просчеты малоопытного председателя не позволили осуществить задуманное, караван смог дойти только до ненецкого поселка Хэ на берегу Обской губы.

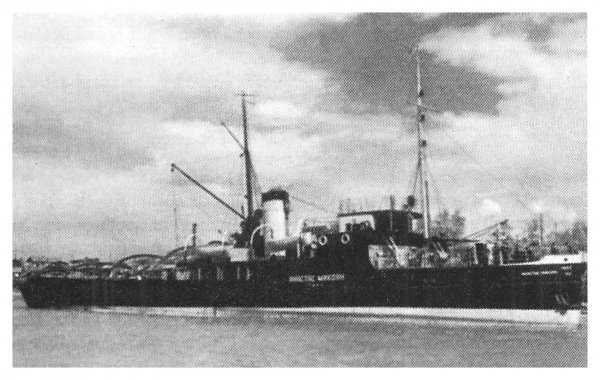

Часть экспедиции вместе с оргкомитетом была вынуждена возвратиться в Салехард, другая с грузом осталась ждать открытия навигации. И только в конце июля была предпринята вторая попытка. Экспедицию вновь возглавил Г.И. Оносов. Погрузившись на баржу, буксируемую теплоходом «Анастас Микоян», экспедиция продолжила свой путь к Пуру. Достигнув устья реки в начале сентября, перегрузились на маленький деревянный катер, выделенный для экспедиции Тазовской заготовительной конторой «Уралпушнина», снова двинулись в путь, теперь уже по Пуру.

Из-за незнания фарватера реки экспедиция продвигалась крайне медленно и только в светлое время суток. Приближалась зима. Через две недели пути наступило резкое похолодание. Катер стал обмерзать, льдинами затирало борта. Капитан и команда катера торопились возвратиться на зимовку в поселок Тазовский, и руководители экспедиции приняли решение выгружаться на ближайшем удобном месте. Драматические события продолжали преследовать экспедицию. Из-за повреждения рации связь с Большой землей оборвалась. Единственную лошадь из-за нехватки кормов пришлось забить. К счастью, до наступления сильных морозов члены экспедиции успели построить землянки, хоть как-то наладить свой быт и стали готовиться к зиме.

В ноябре к лагерю экспедиции подъехали первые оленьи упряжки, от ненцев организаторы района узнали, что место, где они расположились, коренные жители называют Уренгой. Впоследствии поселок Уренгой стал строиться на более удобном правом берегу реки Пур, а пока членам экспедиции предстояло пережить длинную полярную зиму.

В конце декабря 1932 года часть экспедиции продолжила свой путь вверх по реке на оленьих упряжках, достигнув места слияния рек Айваседо и Пяку-Пура. Были обследованы берега обеих рек. Более высоким оказался правый берег Пяку-Пура. Здесь рос редкий сосновый лес. На одном из деревьев рабочий экспедиции Михаил Константинович Саргин, сделав затес, написал: «Строиться здесь». Ненцы называли это место Тарко-Сале — «мыс на слиянии двух рек». Участники экспедиции почти ничего не знали о земле, на которую они пришли. Лишь редкие исследователи посетили этот край за сотни лет.

Заслуживает внимания работа экспедиции Российской академии наук, которая побывала на Пуре в 1923 году. В ее составе были уроженец Тобольска профессор геоботаники Б.Н. Городков и студент-геолог В.И. Серпухов. Они впервые составили научное описание пуровской земли. В 1924-1925 годах по территории района пролегал маршрут экспедиции этнографического отдела Русского музея. Проводила экспедицию Раиса Павловна Митусова. Этой мужественной женщине с помощью коренных жителей удалось за одну зиму проехать по всему району с юга на север и впервые провести изучение физического типа лесных ненцев.

Одной из демографических особенностей района является сравнительная пестрота национального состава его коренного населения. Своим родным домом его территорию считают лесные и тундровые ненцы, северные селькупы и южные ханты. А с середины 30 годов двадцатого века на севере района живут и коми-зыряне. Такого национального разнообразия аборигенного населения нет ни в одном районе Обского Севера.

После прибытия экспедиции оргбюро на берег Пяку-Пура началось строительство будущего районного центра. В места компактного проживания коренного населения были разосланы посыльные для сбора представителей со всех ближних и дальних стойбищ. 28 марта 1933 года состоялся первый организационный съезд района. На нем присутствовало около 40 делегатов. Съезд проходил прямо на улице, так как помещения, в котором можно было бы разместить такое количество людей, в Тарко-Сале просто не было. Люди сидели на оленьих нартах, поставленных полукругом. На съезде был избран первый состав Пуровского райисполкома, председателем которого стал ненец-бедняк Ляко Айваседо.

Ляко Айваседо — ненец со среднего течения р. Пур. После переезда в Тарко-Сале ему предоставили в выстроенном доме квартиру (1934 год). Но жить в ней он не стал. Рядом с райисполкомом поставил чум и жил в чем. Сейчас это покажется странным, но в те годы это было обычным явлением. Как и все коренные жители, он был неграмотным, но хорошо говорил по-русски и пользовался авторитетом среди своих сородичей. Были на этом съезде избраны и кочевые советы. Председателем Нижнепуровского кочевого совета стал Ак Яр, председателем Верхнепуровского — Акали Вэлла. Однако из-за низкой явки делегатов (всего 54%) Ямальский окрисполком не утвердил итоги этих выборов. Повторное голосование состоялось 16 апреля. На этот раз явка была стопроцентной. Первый съезд закончился организационным оформлением Пуровского района.

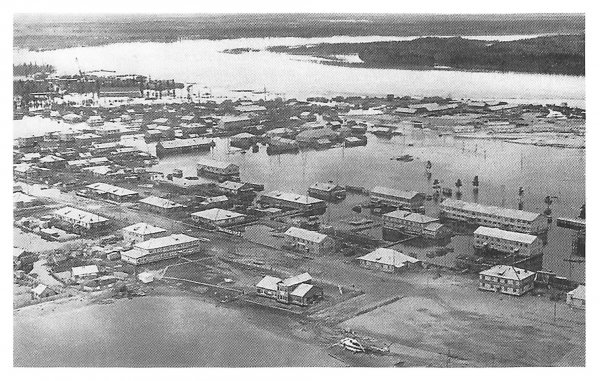

В его постановлении предполагаемым местом для начала строительства будущего районного центра было названо среднее течение реки Пур. Опыт зимовки 1933 года возле Уренгоя подтвердил правильность мысли о том, что районный центр должен быть как можно ближе к местам компактного проживания коренных жителей. Возле Уренгоя, где проходит естественная граница расселения лесных и тундровых ненцев, в те годы жило лишь несколько семей. И Тарко-Сале в этом плане смотрелось предпочтительнее, поскольку население в 30-е годы составляли лесные ненцы, а они жили в основном на юге района. Данные о населении в начале 30-х годов в различных источниках различаются, но незначительно, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что население района составляло 1,5 тысячи человек (98% — коренные жители). Тем не менее, в первые годы организации района вопрос о переносе районного центра в более удобное место поднимался не раз. Недостатком правого берега Пяко-Пура была его затопляемость весенними водами, малая посещаемость этого места ненцами-промысловиками, а также удаленность от основных летних рыбопромыслов.

Предлагалось несколько новых мест. Одно из них фактория Харам- пур. Плотность коренного населения здесь была одной из самых высоких в районе, и это место было ближе к основным местам касланий. Назывался и берег реки Пур в 40 километрах ниже по течению от Тарко-Сале. Это урочище «Каменная гора». Здесь даже были начаты подготовительные работы. И первый стройучасток Пуровского райисполкома тоже назывался «Каменная гора». Сам поселок Тарко-Сале в первые годы строился как фактория, а на официальных штампах вместо названия районного центра была надпись «р. Пур». Но в силу различных причин районный центр так и остался на правом берегу Пяко-Пура.

В феврале 1933 года в райцентр прибыла группа строителей. За лето были построены склад для товаров, служебные помещения для фактории, жилой дом. Но большинство людей по-прежнему жило в землянках. А для выпечки хлеба в летний период использовалась русская печь, сложенная прямо на улице, прикрытая от дождя навесом. Большие трудности первым жителям районного центра пришлось испытать осенью 1933 года. Закончилось продовольствие, которое было завезено весной, а катер, что вел баржу с грузом, не доходя 200 километров до Тарко-Сале, поломался и был застигнут ледоставом. Хлеб, крупа, сахар и другие основные продукты выдавались только детям и больным. Остальные жители поселка питались рыбой и дичью. Благо на пуровской земле в те годы она водилась в изобилии. С наступлением холодов груз был доставлен в Тарко-Сале на оленьих нартах.

Переломными для развития района станут 1936- 1937 годы. По состоянию на 1 декабря 1935 года в районе имелось одно простейшее объединение по добыче рыбы «Едай-Ил», в переводе с ненецкого «Новая жизнь». Оно представляло из себя бытовую неуставную рыболовецкую артель и от других стихийно складывающихся сезонных бригад рыбаков практически ничем не отличалось. Но все же это был первый росток организации коллективного труда. В «Едай-Ил» входило 11 бедняцких хозяйств с 60 едоками Нижнепуровского национального совета. И если принять во внимание, что в 1935 году в районе насчитывалось более 250 хозяйств, то процент коллективизации в 1935 году составлял только 4,4 процента.

Одной из форм экономической организации коренных жителей района стала интегральная (смешанная) кооперация. Она снабжала членов кооператива на льготных условиях ружьями, капканами, неводами, давала кредиты на покупку оленей, оказывала финансовую помощь создаваемым коллективным хозяйствам, занималась сбытом продукции, выполняла торговые функции. Организованная на Обском Севере еще в конце 20 годов интегральная кооперация лучшим образом отвечала природе комплексного северного хозяйства. Именно через интегральную кооперацию, ставшую организатором и реконструктором новой жизни северян, ненцы, ханты и селькупы перешли к коллективным формам хозяйства. К середине 30 годов Пуровский интегралкооператив уже имел в районе четыре стационарных отделения — это фактории в Ивай-Сале, Самбурге, Уренгое и Тарко-Сале, которые обслуживали население северной и северо-западной части района. Фактория Ивай-Сале — первая стационарная торговая точка на пуровской земле. Как место торговли с ненцами упоминается в документах 20-х годов. Кроме стационарной в Тарко-Сале была разъездная фактория имени газеты «Красный Север». Кроме того, торгово-заготовительную работу в районе вела организация Главного управления северного морского пути (ГУСМП). До осени 1935 года она называлась Омскпушнина, а еще ранее Уралпушнина. Организация располагала стационарной факторией в устье реки Харампур и разъездной факторией в юго- восточной части района, в Халесовой.

В те годы на Севере было так называемое целевое снабжение. Продукты и другие товары продавались с факторий за сданную пушнину и рыбу по определенным нормам. Вплоть до 1934 года существовал сухой закон, но и позднее, когда он был отменен, коренное население в очень ограниченных количествах покупало спирт, так как стоимость одной бутылки равнялась двум мешкам муки. При завозе товара на фактории местные торгующие организации особое внимание уделяли ассортименту, имеющему, как тогда называлось, — революционизирующее значение в быту коренного населения, — это железные печки, лампы, керосин, белье, верхнее платье. Дело приобщения ненцев, ханты и селькупов к культуре быта еще только началось. Редко кто из представителей коренного населения имел белье и верхнее платье из хлопчатобумажных тканей, а обычным источником тепла и света в чуме служил костер. Большая работа проводилась советскими органами и по «коренизации» аппарата торговых точек. Так в те годы называлось привлечение на ответственную работу представителей коренной национальности, знающих обычаи и традиции своего народа.

Началу коллективизации на пуровской земле, как и везде на Ямале, сопутствовало проведение земельно-водного устройства. Непосредственное выполнение работ по землеустройству в Пуровском районе проводилось сначала под руководством Г.Н. Софронова, а затем ее возглавил Иван Изотович Желтовский. Под его именем она и вошла в историю района. Первая простейшая карта водораздела реки Пур была составлена одним из членов экспедиции по организации района Михаилом Константиновичем Саргиным в 1934 году. Но первое полное изучение земельно-водного устройства Пуровского района осуществила экспедиция Желтовского. В ее задачу, кроме составления подробной карты, входило выявление промысловых угодий и определение их хозяйственной ценности, изучение экономики региона, закрепление охотничьих, рыболовных, пастбищных и других угодий за коренным и пришлым населением в размерах, обеспечивающих правильное ведение хозяйства, выделение территорий для надобностей государственных организаций.

Землеустроительные работы были начаты 1 июля 1935 года и полностью закончены в январе 1937 года. О проделанной экспедицией работе говорит такой факт, что общая протяженность маршрутов составила 4970 километров, из них пеших 1370, на оленьих упряжках 1840 и лодочных 1760. В работе приняли участие геоботаники, охотоведы, рыбоведы, лесоведы, агрономы, экономисты, землеустроители — на разных этапах в экспедиции трудилось около двух десятков специалистов. Результатом работы стало составление полного проекта первоначального землеводного устройства с подробным естественно-историческим и хозяйственным описанием Пуровского района.

С момента организации Пуровский район, как уже отмечалось, делился на два национальных совета: Нижне- Пуровский и Верхне-Пуровский. Граница между этими советами не имела определенных очертаний и проходила приблизительно около Уренгоя. По площади Нижне-Пуровский, в который входила северная часть территории района, был почти в два раза меньше. При подобном делении возникал ряд неудобств при охвате и обслуживании населения. Сообразуясь с историческими, природными и хозяйственно-экономическими особенностями, проект землеустройства района предусматривал разделить Пуровский район на 3 национальных (туземных) совета: Нижне-Пуровский, Пяко-Пуровский и Айваседо- Пуровский. Последние два национальных совета организовывались путем деления прежнего Верхне-Пуровского на две части, занимая соответственно территории Айваседо и Пяко-Пура (водоразделы). К Пяко-Пуровскому совету также отходила территория левобережья, а к Айваседо-Пуровскому совету правобережье реки Пур до границы с Нижне-Пуровским национальным советом.

Обширную территорию Пуровского района, равную 105 тысячам квадратных километров, в середине 30-х годов, перед началом коллективизации, населяло около 250 промысловых хозяйств. Основную массу составляли хозяйства бедняков, их было 133. Середняцких хозяйств было 69, кулацких — 32, шаманских — 10. В целом коллективизация была принята коренными северянами. Ведь по существу это были те же самые объединения, которые испокон веков группировались вокруг авторитетного, умелого и знающего хозяина. Только теперь эти люди стали называться бригадирами. По сложившейся традиции председатели большинства колхозов и национальных советов избирались из коренных северян.

В конце 1933 года единственный в округе оленсовхоз «Надымский», созданный еще в 1930 году, разделился на два хозяйства. На базе одного из них, Кутопьюганского, в конце 1935 года был организован «Пуровский» (с центром в поселке Самбург), возглавил который Николай Иванович Вануйто. А в конце 1937 года в районе было создано 8 коллективных хозяйств. Правда, большинство из них были совсем небольшие, зачастую состоявшие из 10-15 хозяйств. Впоследствии они слились с более крупными и развитыми хозяйствами. В целом же динамика коллективизации в районе такова: в 1937 году было создано два колхоза, в которых состояло 42 хозяйства, но уже через год в районе было 8 колхозов, а процент коллективизации достиг 52. По темпам коллективизации Пуровский район не выделялся среди других районов округа.

Основными коллективными хозяйствами, работавшими в конце 30-х годов и оказавшими существенное влияние на становление экономики района, стали: «Красный рыбак» (Ивай-Сале), «Едэй-Ил» (Самбург), «Нарьяна-Мя» (Уренгой), «Им. 8 Марта» (Тарко-Сале), «Им. Сталина» (Харампур), «Едэй-Яле» (Халесовая). Кроме названных были еще «Ядэй сегоры», «Нарьяна Нумги», «Яле Эпн», «Кэмнеку Конвена», но они просуществовали недолго.

С середины 30-х годов одновременно с коллективизацией в районе проводилась работа по переводу кочевого трудового ненецкого населения на оседлость. Постановление бюро Ямальского (Ненецкого) окружкома ВКП(б) «О переводе кочевого трудового ненецкого населения на оседлость» вышло 3 декабря 1935 года. В районе начало этому процессу было положено решением Нижне-Пуровского национального совета о переводе 25 семей на оседлость в поселке Самбург, было это в 1937 году. До этого времени все промысловое население района было кочевым. Оседлый образ жизни создавал возможность для начала развития такой нетрадиционной для севера отрасли, как животноводство. Впервые лошади как гужевой транспорт были завезены в Тарко-Сале в 1935 году. На следующий год вместе с очередной партией лошадей в районный центр были завезены и коровы. Скот находился в ведении интегралкооперации. С лета 1939 года и огородничество стало частью забот колхозников и советских работников, в тот год под огороды было разработано около 15 тысяч квадратных метров земли.

В южной части района, где основной отраслью был охотпромысел, в 1937 году была выпущена в водоемы района первая партия американской водяной крысы — ондатры, которая благополучно прижилась и до сегодняшнего дня является одним из объектов охотпромысла. Для облегчения труда охотников, начиная с 1937 года, в районе интенсивно строятся охотничьи избушки. В это же время в Тарко-Сале организован питомник собак — охотничьих лаек. В 1940 году было проведено рыбохозяйственное исследование реки Пур, которое показало большие возможности для развития рыбного промысла в районе. Первыми планово рыбопромыслом стали заниматься совхоз «Пуровский» и колхоз «Идай-Ил».

Добытую рыбу сдавали Тазовскому рыбокомбинату для переработки. Справедливости ради надо сказать, что не все нововведения встречались коренными северянами с полным одобрением. А жители самых дальних труднодоступных стойбищ и вовсе оставались не вовлеченными в систему переустройства северного хозяйства и вплоть до послевоенных лет сохраняли традиционный уклад жизни. Часто ситуацию усугубляли неправильные и непродуманные действия руководителей, не знающих местных условий. Пуровский район был одним из самых удаленных и отсталых на Ямале, и влияние шаманов и князьков здесь было очень велико. Еще до начала организации коллективных хозяйств было проведено изъятие части оленьего стада у зажиточных оленеводов в пользу малооленьих хозяйств. На севере существовало вотчинное право на некоторые участки земли. Но после землеустроительных работ лучшие рыбные и охотугодья, пастбища были переданы коллективным хозяйствам. Выдача «твердых» заданий зажиточным оленеводам часто была несоизмерима с их доходами, что вело хозяйства последних к обнищанию.

Все сказанное вызывало протест. Волнения коренных северян носили, как правило, мирный характер. Исторические документы донесли до нас немного случаев, когда люди, доведенные до отчаяния, прибегали к насилию. Но все же это было. И самое значительное — это «казымское» восстание в 1933 году у озера Нум-То на юге Надымского района, в котором принимали участие и лесные ненцы с Пура.

Известно, что на юго-востоке района до середины 30-х годов большое влияние среди ненцев, ханты и селькупов имел родовой князь Ефим Кукин. Все коренное население реки Толька находилось в полной от него зависимости. Он имел до 5000 оленей. Интересен тот факт, что он торговал и с заграницей. Первый раз он ездил в Норвегию с большим количеством пушнины в 1924 году. Второй раз торговал в Норвегии в 1928 году. Впоследствии был раскулачен, затем арестован, все его имущество было реквизировано. Кроме Кукина, на юге района большое влияние на коренных жителей оказывала банда бывшего белогвардейца Федора Прасина. Он жил среди коренного населения, выдавал себя за ханты.

Параллельно с хозяйственным строительством шла на Севере и культурная революция. Перепись населения в 1934 году показала, что среди всего коренного населения района нет ни одного грамотного. Да и по-русски умели говорить всего несколько коренных северян. И даже найти переводчика было делом затруднительным.

В 1934 году была сделана попытка открыть школу на фактории Ивай-Сале. С трудом была собрана небольшая группа учеников, но из-за отсутствия помещения, учебников она так и не была открыта. Но уже в 1935 году в районе действовало две школы. Одна из них начальная на фактории Ивай-Сале. В ней учились дети рабочих и служащих факторий Ивай-Сале и Самбурга. Фактически она являлась чисто русской школой. В трех ее классах училось до 20 детей. Другая школа, неполная средняя с пятилетним сроком обучения, была в Тарко-Сале, при ней было организовано специальное отделение с интернатом. В 1935-36 учебном году в Таркосалинской школе училось 30 человек русскоязычных и 3 ребенка коренной национальности: два мальчика селькупа и одна девочка лесная ненка. В школе трудилось два педагога. В тот же учебный год к приему детей была подготовлена школа в Харампуре. Но из-за недостатка учителей она так и не была открыта.

Необходимо отметить, что все школы района создавались как школы-интернаты, где дети коренных северян находились на полном государственном обеспечении. При кочевом образе жизни основной массы населения и низком уровне материальной обеспеченности это была единственно возможная форма обучения для маленьких северян. В 1937 году была построена первая школа в Самбурге. Но все же в общей численности число учеников коренных национальностей было невелико. В 1937-38 учебному году в районе обучалось 69 детей, из них только 11 маленьких ненцев, ханты и селькупов. В 1938-39 году из 120 детей 53 ребенка коренных национальностей. Родители неохотно отдавали своих детей в школу, особенно если она была отдалена от мест касланий и родители по нескольку месяцев не виделись с детьми. Были трудности и другого рода: подавляющее большинство учителей не знали ненецкого и других языков коренных народов Севера, а маленькие северяне не знали русского, что затрудняло учебный процесс и требовало от учителей выработки специальной методики преподавания, что не всегда было осуществимо. Часто родители с середины учебного года развозили их по домам.

Немалая заслуга в развитии народного образования в районе, в вовлечении детей коренной национальности в школы принадлежит учительнице Таисии Константиновне Становой. Интересна биография этой женщины. В 1918 году она, семнадцатилетняя девушка, вместе с отцом, военным комиссаром, отправилась на фронт медицинской сестрой. Демобилизовалась только в 1922 году. В наш округ приехала в 1930 году. Была фельдшером в поселке Хэ Надымского района. Закончила педучилище. С 1935 года работает в Пуровском районе, сначала в Тарко-Сале, а затем директором Самбургской школы и заведующей интернатом.

С 1936 года в районе развернулось движение по ликвидации безграмотности среди взрослого населения. На территории района начинают свою работу красные чумы. Это были передвижные политпросветучреждения.

Красные чумы снабжались медикаментами, библиотечками. В штат этих учреждений входили: заведующий (он же обычно был секретарем парторганизации), массовик, учитель, медработник и пастухи оленей. Красный чум двигался по маршрутам каслания оленеводов. Основной задачей сотрудников было разъяснение политики правительства, лекции по международному положению, оказание медицинской помощи населению, ликвидация неграмотности среди взрослого населения. Вот факты из отчета пуровского Красного чума (заведующая Лапина). За два с половиной месяца проведено 27 бесед, охвачено ими 193 человека, в том числе 43 женщины. В результате проведения массовой работы организовано одно простейшее производственное объединение. Обучаются 33 ненца (ликбез). Оказывается медицинская помощь. Уже позднее особой популярностью пользовалось радио и кино. Многие оленеводы и охотники за сотни километров съезжались к фактории, чтобы посмотреть «Чапаева», «Юность Максима», «Ленин в октябре» и другие. Стационарные и передвижные политпросветучреждения стали основными средствами преодоления культурной отсталости и приобщения к новому укладу жизни кочующего населения района.

В конце 30 годов в районе появляется своя интеллигенция. Одними из первых учителями коренной национальности в районе были сестры Айваседо — Мария, Александра и Анна.

Радиосвязь районного центра с округом была налажена в 1934 году, но обслуживала только Тарко-Сале. В первые годы связь была только односторонней. В Тарко-Сале был установлен радиоприемник без передатчика. Проверка принятых телеграмм осуществлялась на следующий день во время очередного сеанса связи. Послать сообщение из Тарко-Сале было невозможно. С 1938 года в Тарко-Сале началось и радиовещание.

Для проведения всеобщего обучения и ликвидации неграмотности среди взрослого населения необходимо было создать письменность на ненецком языке и разработать учебные пособия. Это требовало времени, поэтому в первых школах обучение проводилось на русском языке. Еще в 1932 году вышел первый букварь на ненецком языке, составленный Георгием Николаевичем Прокофьевым «Jedej wada» (Новое слово). Причем, букварь и несколько первых книг были составлены на основе латинского алфавита. (По мнению большинства ученых- лингвистов латинский алфавит представляет больше возможностей для графической передачи звуков языков народов Севера, чем русский. Так, к примеру, для селькупского языка пришлось придумывать еще 5 букв, которых нет в русском алфавите). Но опыт практического применения вскоре показал, что необходим переход на русский алфавит, так как это облегчало детям параллельное изучение русского языка.

25 декабря 1936 года Совет национальностей ЦИК СССР утвердил ненецкий и хантыйские алфавиты из 32 букв на основе кириллицы вместо латыни. В те годы письменность была создана только для тундрового диалекта ненецкого языка, и только много позднее, в 1993 году, в издательстве «Просвещение» выйдет букварь на лесном диалекте ненецкого языка. Авторы М.И. Бармич и Вэлло. В Пуровском районе, где большинство коренного населения представляли лесные ненцы, отсутствие письменности на лесном диалекте сыграло определенную отрицательную роль в деле школьного образования, записи фольклора лесных ненцев и т.п. Но в целом же создание письменности для коренных народов Севера открыло дорогу северянам к знаниям. Ведь до 30-х годов ни одна из 26 народностей Севера России не имела своей письменности.

Первые врачебные пункты на Пуре на фактории были открыты в 1933 году. Это были акушерский пункт в Ивай- Сале и медпункт на фактории Тарко-Сале. В 1935 году в Тарко-Сале в медпункте на 5 коек работало два медицинских работника, врач и акушерка. В том же году начал свою работу фельдшерский пункт в Харампуре. А в конце 1936 года в Тарко-Сале закончилось строительство новой больницы на 15 коек. Все названные медицинские пункты являлись стационарными и в стойбища коренных жителей выезжали лишь по вызовам. Случалось это не так часто, так как в те годы коренные жители еще с недоверием относились к людям в белых халатах, предпочитая обращаться за помощью к шаманам и местным знахарям. Да и в те годы, ведя традиционный образ жизни, питаясь экологически чистыми продуктами, не зная болезней цивилизации, коренные жители болели гораздо реже.