Открытие века - Западно-Сибирской нефтегазовой провинции

Опубликовал: zampolit, 18-01-2018, 13:36, Путешествие в историю, 1 736, 0

Ранние сведения по современной территории Пуровского района носили в основном географический и этнографический характер. Первые представления по геологическому строению относятся к 1842 году. В это время известный исследователь Западной Сибири П.А. Словцов характеризовал пространство от горного Урала до бассейна реки Таз как «… огромную ложбину наносного образования». В 1857 году Н.А. Абрамовым был опубликован многогранный труд «Описание Березовского края», в котором дана географическая характеристика Надым-Пурского водораздела. Н.А. Абрамов – автор более 200 статей по географии, археологии, этнографии и истории Сибири, в том числе и современной территории Ямало – Ненецкого автономного округа. За крупные научные исследования он был отмечен медалями Русского географического и Русского археологического обществ.

В 1862-1864 годы по северу Западной Сибири совершил три экспедиции Ю.И. Кушелевский. Целью первой из них было изыскание сухопутной дороги от Обдорска до Туруханска для транспортировки в Печорский морской порт графита, месторождения которого незадолго до того были открыты известным сибирским промышленником М.К. Сидоровым на реках Курейка и Нижняя Тунгуска.

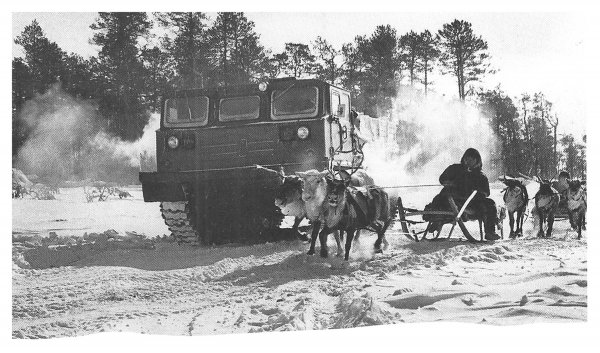

Путь экспедиции лежал через Надым, Ныду, Тобьюган, Пур, Таз и далее до Енисея и мог использоваться только в зимнее время. Поэтому летом 1863 года была осуществлена вторая экспедиция. Маршрут пролегал от Обдорска через устье реки Шуга, Надымский залив, Тазовскую губу, Мыс Кочующего, Таз, Худосей до Таз-Енисейского водораздела, по рекам Нижняя и Верхняя Баиха до реки Турухан и далее по Енисею, Курейке и Нижней Тунгуске до месторождений графита.

Уже следующим летом по этому маршруту в Обдорск было доставлено 41100 пудов курейского графита. Необходимо отметить, что графит Курейского и Ногинского месторождений отличается высоким качеством и даже в пятидесятые годы XX века вывозился баржами для использования в атомной промышленности.

Третья экспедиция Ю.И. Кушелевского в 1864 году была связана с исследованием удобного пути через Урал на запад к Печоре. Одновременно проводились геологические и этнографические исследования, были открыты месторождения синей фарфоровой глины, серного колчедана, серные источники, сделаны схематические геологические описания территории маршрута. Опубликованные первоначально в периодической печати, а затем отдельным изданием путевые заметки имели большое значение для познания севера Западной Сибири.

Во второй половине XIX – начале XX веков исследования географического, этнографического и частично геологического характера в бассейнах Надыма, Пура и Таза осуществляли Б.Ф. Котт (1869 г.), П.М. Матвеев и А.П. Орлов (1877 г.), И.С. Поляков (1877 г.), Н.К. Хондашевский (1880 г.), Н.К. Высоцкий (1876 г.), А.А. Дунин-Горкавич (1903-1911 гг.), И.П. Толмачев (1907 г.), Р. Поле (1914 г.), И.Н. Шухов (1914 г.), Б.Н. Городков (1916 г.), П.М. Дмитриев-Садовников (1916 г.) и некоторые другие исследователи.

Данные о геологии исследованных перечисленными авторами районов касались в основном поверхностных ледниковых и морских четвертичных отложений. Наибольший интерес данного периода представляют публикации Б.Ф. Котта и Н.К. Высоцкого. Первый высказал интересную, но противоречащую существовавшим в тот период представлениям и не подтвердившуюся впоследствии мысль о том, что в мезозойское и палеоген-неогеновое время Западная Сибирь представляла собой сушу и только в конце неогена была затоплена водами Ледовитого океана.

В середине XX века гипотезы о неглубоком залегании складчатого фундамента и гранитных массивов в Западной Сибири высказывали М.К. Коровин (Тобольский материк) и В.Н. Сакс (Пуровский хребет).

Существенный вклад в геологическую науку внес Н.К. Высоцкий, который на основе исследований по Оби и Иртышу установил, что территория Западной Сибири к северу от 61 градуса северной широты была покрыта ледниковыми отложениями, залегающими на осадках третичного возраста. Для третичных и четвертичных осадочных комплексов им впервые была составлена стратиграфическая схема, а четвертичные отложения автор подразделял на доледниковые, ледниковые и послеледниковые.

Крупнейшим исследователем северных и арктических районов Западной Сибири являлся доктор биологических наук, профессор Б.Н. Городков. В 1910-1915 годы он участвовал в экспедициях к рекам Конда, Салым, Вах, Полуй. Уже в советское время был руководителем Западно-Сибирской экспедиции АН СССР в бассейне Пура, за которую отмечен медалью имени Н.М. Пржевальского. Возглавлял экспедицию Академии наук в северную часть Обь-Енисейского водораздела и Гыданскую тундру.

К 1924 году относятся его описания множества высоких песчаных яров по берегам Пура. В низовьях, у мыса Шеймина, отметил в обнажениях валунные суглинки морского генезиса, переработанные ледником, двигавшимся с северо-востока. На водоразделе Агана и Пура Б.Н. Городковым отмечены отдельные холмы высотой 4-10 м. Отложения конечных морен (песчано-галечный материал и валунники) описаны в бассейне реки Пякупур и считалось результатом «позднейшего» оледенения. По мнению исследователя, Западная Сибирь дважды подвергалось оледенению. Южную границу древних ледниковых покровов он проводил от Оби к среднему течению реки Вах, Сургуту, Самарово и далее по 61 параллели северной широты; границу «позднейшего» оледенения – севернее Березова. Постплиоценовая морская трансгрессия, по Б.Н. Городкову, охватывала Обскую губу и низовья Пура, Надыма и других северных рек. Выводы Городкова стали большим вкладом в науку геологию. А уникальные этнографические материалы о коренных народах ханты и ненцах («пяк хасово» хранятся в музеях Санкт-Петербурга и Тобольска.

Заметный вклад в исследования географии севера Западной Сибири внес В.С. Говорухин.

После окончания Московского госуниверситета (1927 г.), в период работы в московских вузах он в 1931 году исследовал берега Карского моря и тундры в бассейне рек Обь, Пур и Таз, дал подробную характеристику растительности, крупных гидролакколитов и карстовых котловин, провел исследования роли бугристых болот в ландшафтах и физико-географическое районирование территории округа. По праву считался основателем отечественного тундроведения и лучшим знатоком флоры Урала. С 1950 года – профессор, заведующий кафедрой географии и геологии Московского областного педагогического института.

Начиная с 1930 года, геологические исследования в пределах арктических районов Западной Сибири приобретают системный характер. На первых этапах в эти работы включаются экспедиции Арктического института, Горно-геологического управления Главсевморпути и Института геологии Арктики (НИИГА). Особо следует отметить геолого-геоморфологические работы, выполненные В.Н. Саксом, известным исследователем арктических районов Западной и Восточной Сибири, впоследствии членом-корреспондентом АН СССР. В 1943 году он с небольшим отрядом работает в бассейне реки Пур. В отличии от предыдущих исследователей, как пишет сам В.Н. Сакс, «… стояла более конкретная задача – попытаться, ведя геологические наблюдения на поверхности, найти какие-либо признаки, свидетельствующие о наличии на глубине залежей нефти и газа».

На реке Табъяха он обнаружил обнажения каолиновых глин, давших ему основание отнести их к корам выветривания кислых интрузивных пород и предположить развитие на небольших глубинах в бассейне Пура крупных выступов древних кристаллических комплексов. В геологической литературе на протяжении двух с лишним десятилетий они фигурировали под названием Пуровского хребта.

Севернее Табъяхи в это же время была закартирована сложенная палеогеновыми опоками резко выделяющаяся над тундровой равниной сопка Парна-седе, принятая авторами за ледниковый отторженец.

Экспедициями Главсевморпути и арктических институтов в бассейне Пура, Таза, Таз-Енисейского междуречья и в низовьях Енисея были получены новые геологические данные, не замеченные ранее Западно-Сибирской и Гыданской экспедициями АН СССР. На реках Гыданского полуострова были установлены верхнемеловые и палеогеновые отложения, в устьевой части реки Таз выявлены озера со слабосоленой водой, а вблизи впадения Малой Хеты в Енисей — выходы горючих газов.

В.И. Сакс относился к широко эрудированным и многогранным исследователям, внесшим огромный вклад в изучение севера Сибири, его стратиграфии, палеонтологии, истории тектонического развития и нефтегазоносности.

В 1940-50-х годах в арктической части Западной Сибири также работали известные впоследствии ученые - нефтяники В.Н. Соколов, М.К. Калинко, И.П. Лугинец, Н.А. Гедройц, Г.К. Рябухин, В.Н. Сакс, И.С. Грамберг. Результаты геологосъемочных работ и бурения до 1953 г. нашли отражение в их многочисленных статьях, опубликованных в трудах НИИГА.

В начале 1950-х годов территория Пуровского района была покрыта мелкомасштабной геологической съемкой. Работы по планомерной геологической съемке масштаба 1: 1000 000 были начаты только в 1952 году, в западной части они проводились экспедицией № 7 ВСЕГЕИ (Ф.А. Алявдин, М.Н. Бойцов, Я.М. Миханков и др.) и геологами НИИГА вплоть до 1954 года. Геологическая карта была опубликована в 1956 году.

В Надымском районе около поселка Ныда была пробурена одна мелкая картировочная скважина. Подавляющая часть территории района на левобережье Пура покрыта четвертичными отложениями с редкими выходами в долинах рек Хадуттэ, Табъяха, Евояха, Пурпе и Пякупур опок и диатомитовых глин среднего палеогена (люлинворская свита) и кварцево-полевошпатовых песков с каолинитом верхнего палеогена (корликовская свита).

Восточная часть Пуровского района была закартирована с бурением трех картировочных скважин: у фактории Самбург (202 м), в устье Большой Хадырьяхи (164 м) и у Каменной горы на берегу Пура (187 м).

Геологическая карта и пояснительная записка были составлены в 1956 году в Западно-Сибирском геологическом управлении А.А. Земцовым и С.Б. Шацким. Исследования показали, что эта территория района практически полностью покрыта комплексом ледниковых, межледниковых, прибрежно-морских и аллювиальных отложений с единичными выходами на дневную поверхность кварцево-полевошпатовых песков с каолинитом верхнего олигоцена корликовской свиты. Подобные карты этими авторами были составлены и на южную часть Пуровского района.

В 1953-1954 годах в арктических районах Западной Сибири НИИГА проводилась также высокоточная аэромагнитная съемка, в соответствии с материалами которой С.М. Крюковым, Д.В. Левиным и В.Н. Соколовым была составлена тектоническая схема основных структурных элементов фундамента. По расчетам сотрудников института в низовьях Пура глубина залегания возмущающих тел составляла 4400 метров.

Таким образом, к началу 60-х годов территория Пуровского района оставалась слабоизученной.