Западно-Сибирское восстание 1921 года: взятие Исилькуля

Один из больших очагов казачьего повстанчества 1921 года образовался в восточной части Петропавловского — западной части Омского уездов. Хлынувшая с севера (Ишимского уезда) волна мятежа привела к образованию северо-восточнее Петропавловска так называемой Восточной группы Южной Народной армии Ишимского уезда. Командовал ею Н.В. Горбачев, крестьянин села Гагарьевского Ишимского уезда.

Отряды Восточной группы вышли на Южную линию Транссиба и на Горькую линию бывшего Сибирского казачьего войска. Уже 10 февраля 1921 года повстанцы заняли железнодорожную станцию Токуши (40 верст восточнее Петропавловска), рядом со станицей Токушинской, но на следующий день были выбиты со станции стрелковой ротой, при трех пулеметах, высланной из Петропавловска.

К вечеру 12 февраля группы восставших появились у станции Булаево и приступили к порче полотна и телеграфной линии. Вследствие этого в 3 верстах от станции сошли с рельсов паровоз с двумя вагонами. 13 февраля повстанцы пытались взять разъезд Ганькино, но неудачно. В течение 13 февраля Красные смогли очистить железнодорожный путь на Петропавловск, отогнав повстанцев из Булаево к станицам Лебяжьей (Лебяжье) и Конюховской (Конюхово). Однако телеграфные провода на участках Транссиба, которые занимали восставшие, оказались порваны.

В течение 12—13 февраля 1921 г. восставшие произвели захват власти в станицах Горькой линии: Ганькинской, Рявкинской, Медвежинской (Медвежья), Чистянской (Чистая), Конюховской, Лебяжинской (Лебяжья, «Лебяжья крепость») — и объявили в них мобилизацию 18—45-летних. Местные казаки частью присоединились к восстанию. Лозунг движения был краток: «Долой коммунистов».

14 февраля, пополнившись казаками, повстанцы повели наступление на само Булаево. В тот же день другой отряд Восточной группы, базировавшийся, в районе села Бугрового (примерно 26 км северо-восточнее Петропавловска), повел наступление и вторично взял станцию Токуши. Здесь повстанцы захватили эшелон с эвакуированными из Петропавловска партийными и советскими работниками и их семьями.

В нем же оказалось 30 заложников, главным образом интеллигенции, взятых коммунистами в Петропавловске. Восставшие перебили и пленили в Токушах до 200 человек, заложников же освободили, предложив им принять участие в организации Народной армии. Однако закрепиться на Транссибе повстанцам и на этот раз не удалось. 14 февраля по железной дороге из Омска на выручку Петропавловска двигались регулярные части РККА под командованием Н.И. Корицкого.

Так, бронепоезд «Красный сибиряк», оказавшийся в Булаево, отбил наступление восставших, и они бежали от станции к Конюховской и Лебяжьей станицам. А станцию Токуши и одноименную станицу очистил от повстанцев подошедший эшелон 249-го стрелкового полка. Части РККА, отбросив крестьян и казаков от Булаево и Токушей, проследовали к месту назначения: в Петропавловск. Таким образом, первые попытки перерезать железную дорогу между Омском и Петропавловском, предпринятые в восточной части Петропавловского уезда, окончились для восставших неудачно.

Пока шла борьба за Булаево и Токуши, восстание распространилось по Горькой линии Сибирского казачьего войска далее на восток. Одна из групп повстанцев, выступив из станицы Лебяжьей, в течение 13 — 15 февраля заняла станицы Первотаровскую (Петротаровка), Лосевскую, Селоозерскую, Николаевскую Омского уезда и, увеличившись численно до 600 человек, создала угрозу с севера станции Исилькуль (Южная линия Транссиба).

Ход восстания в этом районе в деталях описан Михаилом Шангиным в документальном романе «Ни креста, ни камня», основанном на большом архивном материале, но с некоторой путаницей в датировке действий повстанцев. Тем не менее, по материалам «расстрельных дел» казаков западной части Омского уезда можно составить представление о том, что же в действительности происходило во время восстания на уровне отдельно взятой станицы.

Станицу Первотаровскую (ныне-село Первотаровка Исилькульского района Омской области) в 148 верстах западнее Омска заняли отряд крестьян, пришедший из Гагарьевской волости (командир - Ф.Е. Кадышев), и сотня казаков станицы Лебяжьей (командир - И.С Плетнев).

Пришедшие были вооружены кто чем: в основном вилами, палками и самодельными пиками, в меньшей части - дробовиками, винтовок было всего несколько штук. Повстанцы говорили, что поднялись вся Сибирь и вся Россия, что, по Священному Писанию, в апреле месяце Советская власть кончится. Стали арестовывать членов местной комячейки.

Первотаровские казаки, собравшись на сход, решили присоединиться к восстанию. Командиром своего станичного отряда выбрали Е.А. Иванова. Тем временем в Лебяжью стягивались казаки из станицы Конюховской, крестьяне из Называевской, Кабановской, Гагарьевской и Лебяжье-деревенской волостей. Общим руководителем образовавшейся повстанческой группировки, был сначала Ф.Е. Кадышев.

Станица Лосевская (ныне - село Новолосево) стояла всего в 10 верстах от Первотаровской и скоро, от тайных делегатов оттуда, узнала о событиях. Ночью в Лосевской шло брожение: казаки ходили друг к другу и сговаривались. Утром церковь ударила в набат. Население стало хватать и разоружать коммунистов, продотрядников, милиционеров, командированных представителей различных государственных учреждений. Схваченных посадили под арест при исполкоме. Собрался станичный сход. Казаки выбрали новый состав волисполкома, а также коменданта станицы (А.Т. Шубин).

Тут из Первотаровской подъехали на санях повстанцы Кадышева. Организовали митинг, читали листовки, держали речи, рассуждали, как действовать дальше. Ближе к обеду отслужили молебен в храме. Затем командиры отрядов держали военный совет — в следующей станице, Селоозерской, стоял красный гарнизон. В Селоозерскую отправили доверенных — лосевских казаков С.Я. Теплякова, М.И. Грязнова и П.А. Плесовских. Их целью была тайная подготовка переворота. Разработали план наступления на Селоозерскую и Исилькуль. Потом провели разбивку отрядов на взводы и назначили взводных. Среди повстанцев были и 17-летние юнцы, и 50-летние бородачи, и более старые казаки.

Сформировалась лосевская казачья сотня (командир — С.И. Игнатьев, взводные — С. Размазин, С. Тепляков, Анд. Пелымский). На ночь часть приезжих устроили в школе, а большинство разошлись по домам лосевцев. Ели то, чем угощали хозяева и что привезли из дома.

На следующий день, однако, группировка Кадышева распалась. Откуда-то прискакал курьер с призывом о помощи. И после споров крестьяне дальних волостей во главе с самим Кадышевым отправились к станции Называевская (Северная линия Транссиба). С казаками остались только крестьяне деревень, примыкавших к Горькой линии: Гагарине, Камышлово, Лебяжья, Лукерьино.

Тем не менее, оставшиеся повстанцы начали наступление на Селоозерскую (126 верст от Омска) и Исилькуль. Небольшой сводный отряд из крестьян и казаков Конюховской, Лебяжьей, Лосевской станиц (командир — лебяжинский казак С.И. Голенков) явился в старообрядческий хутор Буганов, взял там людей с санями и пилами и двинулся к разъезду Юнино. Цель — перерезать железнодорожное сообщение и телеграфную связь Исилькуля с Петропавловском. Второй отряд, Е.А. Иванова (самый крупный — почти половина всех повстанцев, ядро — первотаровская казачья сотня), сосредоточивался на украинском хуторе Памятьсвободском (деревня Память Свободы), лежавшем на полпути между станицей Лосевской и станцией Исилькуль, в 7 верстах от станции.

По сути, это был резерв. Руководители повстанцев планировали после взятия станицы Селоозерской двинуть его на поселок и железнодорожную станцию Исилькуль, центр Третьего района Омского уезда. На Селоозерскую же направились (верхом, на санях и пешком) две казачьи сотни: лебяжья Плетнева и лосевская Игнатьева. Но они пошли не напрямик, а делая крюк через хутор Тринадцатый. Причина — нехватка у сотен гужевого транспорта. Вдобавок к этому, казаки устроили на дороге митинг: спорили, как лучше, без потерь, взять станицу.

К Селоозерской они подошли только на исходе дня, в станице стояла 2-я батарея 4-го легкого артиллерийского дивизиона 85-й бригады 62-й стрелковой дивизии РККА (командир батареи — Садилов). Артиллерийский дивизион прибыл на Горькую линию, в район Исилькуля, в начале 1921 г. Управление дивизиона (комдив — Лапин) и еще одна, 1-я, батарея дислоцировались в станице Николаевской. От Лосевской до Селоозерской напрямик, по тракту, всего 12 верст. И в последней, под влиянием слухов, шло волнение: ругали коммунистов и судили-рядили, как бы от них избавиться. Лосевские агенты Тепляков, Грязнов и Плесовских, действуя через родственников и знакомых, внесли в это хаотическое движение организующее начало.

Сотни Плетнева и Игнатьева, взявшие на Тринадцатом хуторе (Хутор № 13) необходимое число запряженных саней и подходившие уже к Селоозерской, конечно, знали о настрое батарейцев, но ситуация могла и перемениться. Поэтому, встретив на дороге красноармейцев и узнав наверняка, что боя не будет, казаки с радостным гиканьем и свистом помчались на санях в Селоозерскую. То есть получилось, что восставших привели в станицу делегаты 2-й батареи.

Брать Николаевскую решили на следующее утро, а пока стали размещаться на ночлег по дворам. Между Селоозерской и Николаевской 13,5 версты. «Разведка» Погорелова и Кочнева скоро и без проблем проникла в Николаевскую и после первого общения с жителями и красноармейцами поняла, что местные казаки к восстанию психологически готовы, а гарнизон подавлять его не станет. Тогда ночью «разведчики» вместе с несколькими николаевцами пришли в церковь и стали звонить в колокола. На зов набата народ сбежался к церкви и к исполкому. Призыв повстанцев хватать коммунистов нашел живейший отклик.

Арестовали членов комячейки и сочувствующих с женами. Доставленного председателя исполкома Бухарева один казак ударил. Этим физическое насилие над коммунистами и ограничилось. Ночью же собрался сход граждан, на котором, кроме николаевцев, присутствовали «разведчики» Погорелова и человек сорок красноармейцев. Станичники избрали новое руководство: председатель исполкома — Н.Д. Грибановский, заведующий мобилизационным отделом — Г.И. Балохонцев, командир станичного отряда — Д.И. Седов. Затем селоозерские казаки-разведчики» сообщили сводку Сладковского штаба о занятии повстанцами районов Ишима и Петропавловска, о переходе советских войск, с артиллерией и пулеметами, на сторону восставших.

В сводке давались лозунги: «Долой коммунистов!», «Да здравствует Советская Россия!» и другие, говорилось о необходимости мобилизации в Народную армию граждан 20—35 лет. После этого собрание закончилось. Людям надо было хоть немного отдохнуть после бессонной ночи.

Батарея, стоявшая в станице Николаевской, колебалась, но находившемуся при ней командиру артдивизиона Лапину, по-видимому, удалось убедить большинство красноармейцев не ввязываться в авантюру. Когда казаки ударили в набат и стали арестовывать коммунистов, батарея заняла нейтральную позицию: восстанию не противодействовала, но и не присоединялась к нему. Лапин имел приказ командования о передислокации в Исилькуль, и он распорядился, что утром 1-я батарея и управление дивизиона выступят к месту назначения. Вероятно, комдив торопился вывести свою часть из взбунтовавшейся станицы, сохранив вооружение. А уж в Исилькуле можно было бы «закрутить гайки» и восстановить дисциплину.

Однако и повстанцы не хотели упускать такую военную добычу. «Разведчики» и николаевские казаки, посовещавшись, придумали, как взять батарею. От них той же ночью в Селоозерскую поскакал казак М. Горскин. Гонец сообщил штабу повстанцев о перевороте в Николаевской и изложил план захвата 1-й батареи. Поскольку николаевцы своими силами разоружить артиллеристов не могли, они предлагали перехватить батарею в пути: повстанцы из Селоозерской должны были перегородить ей путь, а николаевские казаки обещали преследовать ее с тылу. Расчет был таков: подвергнутая неожиданному нападению на узком зимнем проселке, лишенная всякой способности к маневру батарея, скорее всего, сопротивления оказать не сможет, а если и окажет, то незначительное.

В станице Селоозерской разбуженные тремя ударами церковного колокола (сигнал общего подъема) повстанцы поднялись ранним утром, еще до восхода солнца, и, боясь упустить 1-ю батарею, после недолгих сборов выступили. Вперед заранее отправили на санях делегатов от 2-й батареи, для агитации и переговоров. Затем пошел конный казачий разъезд (около 15 человек, вооруженных винтовками и ружьями). А за ним через некоторое время потянулась из станицы и вся колонна: в голове верховые батарейцы и две подводы с тремя авторужьями Шоша, следом сани с пехотой.

Тем временем транспорт 1-й батареи (150 красноармейцев на санях, вооружение) под началом комдива Лапина выступил на Исилькуль. В голове и хвосте батарейного обоза были верховые для охранения. Вслед за 1-й батареей из станицы Николаевской направился и отряд повстанцев во главе с командиром 2-й батареи Садиловым и солдатом Фатеевым (около 30 казаков и 25 красноармейцев). Агитаторы и казачий разъезд отряда, шедшего из Селоозерской, остановили транспорт 1-й батареи у заимки в 10 верстах от Николаевской.

На узком проселке восставшие и батарея встретились лоб в лоб, но ни та, ни другая сторона не стреляла. Повстанцы начали агитировать. Командир артдивизиона Лапин, видя, что красноармейцы склоняются к сдаче в плен, бросился наутек. Будучи верхом, он ухнул с дороги в глубокий снег, через несколько мгновений выбрался на взгорок и наметом ушел; по нему не стреляли. К вечеру 16 февраля Лапин уже был в Исилькуле, где стал начальником гарнизона. 1-я батарея сдалась. Восставшие разоружили красноармейцев, транспорт батареи привели в Селоозерскую. Здесь казаки, крестьяне и бойцы 2-й батареи уговорили сдавшихся «работать вместе».

Пока повстанцы перехватывали и разоружали 1-ю батарею, в станице Николаевской продолжилась организационная работа. Снова собрался сход. Рассмотрели личности арестованных во время ночного переворота. «...Предлагали коммунистам, чтобы они ушли из партии —тогда мы их освободим». Тех, кто согласился, отпустили, упорствующих оставили под арестом. Затем выступил заведующий мобилизационным отделом станичного исполкома Г.И. Балохонцев. Составили список подлежащих мобилизации. Избрали начальником штаба Кузнецова. Это был бывший офицер, вероятно не казак. Он переселился в Николаевскую незадолго до событий в связи с женитьбой на местной жительнице. Выбрали и коменданта станицы (учитель Г.Д. Зинченко). Балохонцев отдал список подлежащих мобилизации начштаба Кузнецову. Тот назначил командный состав формируемой николаевской казачьей сотни (командир — Красноштанов, помощник — Н. Путилов).

Затем Кузнецов выставил посты на дороги и разослал разведчиков. Особо пристальное внимание уделялось направлениям южному (на железнодорожный разъезд Горький) и восточному (на станицу Волчью).

Захват 1-й батареи, по-видимому, произошел 16 февраля. Однако эта операция отряда Плетнева—Игнатьева нарушила план общего наступления на Исилькуль. Ведь вместо нападения на станцию отряд пошел на перехват 1-й батареи. Этим резерв повстанцев (Иванов, первотаровская сотня и другие), сосредоточившийся на хуторе Памятьсвободском, был обречен на бездействие. Получив от местного жителя Я. Хворова сведения, что в Исилькуле гарнизон небольшой, Иванов, вероятно, задумал взять станцию, не дожидаясь содействия других отрядов. Во всяком случае, к Исилькулю из Памятьсвободского был послан сильный разъезд, который, по-видимому, и попытался произвести налет на станцию. Но красные кавалеристы отбили разъезд, остудив пыл первотаровской сотни Иванова.

Исилькульские власти, конечно, получали сведения о тревожном положении на местах. Инструктор-информатор ОмгубЧК П.М. Монахов утром 14 февраля докладывал в Омск, что «в ночное время по ближним поселкам ведется агитация разными личностями». Однако военных сил у районной власти было мало, почти все отправили на запад, в район станции Булаево, где восставшие появились раньше. Уже 14 февраля Монахов в телеграмме упрекал начальство: «В своих сводках вас неоднократно просил выслать винтовок, патронов, но прошло уже четыре дня, результаты очень скверны. Жду вашего распоряжения собирать манатки, т. к. с таким оружием и отрезанным нам не устоять».

Настроение исилькульских коммунистов несколько поднялось, когда днем 14 февраля на станцию пришел бронепоезд «Красный сибиряк», следовавший во главе с Корицким в Петропавловск. Постояв некоторое время, бронепоезд двинулся далее — на Булаево. Но Корицкий, вероятно, помог местным властям оружием и патронами. 15 февраля к северу от Исилькуля ясно обозначился противник. На Лосевскую была послана красная разведка. Начальник гарнизона станции думал наступать на казачьи станицы. Однако было одно но. Монахов информировал ОмгубЧК: «Оружие у нас имеется, но ненадежны солдаты».

Тем не менее, утром 16 февраля гарнизон Исилькуля повел наступление на Селоозерскую. Вероятно, коммунисты, узнав о перевороте в станице, хотели как можно скорее, пока восставшие не организовались, отбить 2-ю батарею. Когда красные подступили к станице вплотную, повстанцы встретили их орудийным огнем. Командовал артиллерией местный казак В.А. Лоскутов (командир 2-й батареи Садилов, перешедший на сторону восставших, уехал накануне в Николаевскую агитировать 1-ю батарею). Наступавшие понесли потери убитыми и ранеными и, не имея сил держаться под артиллерийским огнем, откатились назад к станции.

Монахов, старший агент ОРТЧК Волынин и районный исполнитель П. Сончик телеграфировали в Омск (16.02.1921): «...Просим прислать артиллерию для Исилькуля, т. к. отбиваться нечем. Если до вечера (вами) не будут приняты меры, то будем отступать. Телеграфное имущество увезем с собой. Дайте ответ, как вы на это смотрите». Вечером 16-го Монахов сообщал в Омск: «...обстоятельства угрожающие. Если ранее мы имели возможность как-то еще обороняться, то теперь, когда наши силы брошены под Петропавловск, возможности такой почти нет... Очень много кавалеристов взято в плен повстанцами. Селоозерное, захваченное бандитами, находится к востоку от Исилькуля, к северу от железной дороги. Мы обложены кругом противником, который от нас находится в шести верстах».

Затем повстанцы на время отрезали Исилькуль от Омска. Дело в том, что начальник штаба Николаевской станицы Кузнецов отправил на разъезд Горький (восточнее станции Исилькуль) группу из 10 казаков и 5 солдат, вооруженных винтовками и одним авторужьем. Цель — произвести разведку разъезда, а при благоприятных обстоятельствах разобрать железнодорожный путь и прервать телеграфную связь. Руководил отрядом Хамов, начальник команды конных разведчиков 4-го артдивизиона, перешедший на сторону восставших. Доехав до казачьего поста на Горьковской дороге, Хамов узнал от него, что эшелон с войсками, стоявший на разъезде, ушел на Исилькуль. Тогда повстанцы смело направились прямо на разъезд Горький. Красноармейцы караула сопротивляться не стали: пятеро сдали свои винтовки, а один убежал.

Повстанцы отыскали ключи, привлекли рабочих железной дороги и начали разбирать полотно. Батареец А.А. Лузин на всякий случай оставался в санях у ручного пулемета, чтобы, если появится противник, прикрыть отступление работавших. Разобрав путь, несколько казаков и солдат во главе с Хамовым зашли в контору и сняли телеграфный аппарат. Затем, спилив некоторое количество телеграфных столбов, повстанцы оставили разъезд и с трофеями (винтовки, аппарат Морзе) вернулись в свою станицу. Через какой-то промежуток времени николаевцы снова подступали к Горькому, но на этот раз красные, отогнав огнем, не пустили их на разъезд.

К западу от Исилькуля, в районе разъезда Юнино, опираясь на хутор Буганов и станицу Лосевскую, действовал казачье-крестьянский отряд Голенкова. Несомненно, и там повстанцы неоднократно разрушали железнодорожную и телеграфную линии. Проходившие время от времени на Петропавловск воинские эшелоны их восстанавливали, но, когда они отправлялись далее к месту назначения, восставшие снова рушили магистраль, понимая, что это нерв, стержень обороны коммунистов. Такая нестабильность, грозившая обернуться полным окружением, очень нервировала исилькульские власти. Они чувствовали себя забытыми, брошенными на произвол судьбы. Особенно потряс коммунистов захват разъезда Горького, случившийся почти сразу после их бесславного отступления от Селоозерской.

Восставшие утвердились в станицах, прилегавших к Исилькулю. На более высокий уровень поднялась их организация. Отряды были объединены в «полк». Командующим всеми силами района («командиром полка») выбрали командира лосевской казачьей сотни С.И. Игнатьева.

Ранее он являлся членом лосевской комячейки, но при перерегистрации был исключен из РКП (б) и теперь кипел решительной ненавистью. Более-менее вооружившись и сорганизовавшись, повстанцы могли ставить себе серьезные задачи. Рано утром 17 февраля 1921 года они пошли на Исилькуль. По данным разведки коммунистов, казаки и крестьяне перед выступлением пели «Отче наш» и держали речи «за Учредительное собрание». Командующий Игнатьев говорил казакам: «Или взять Исилькуль, или всем помереть».

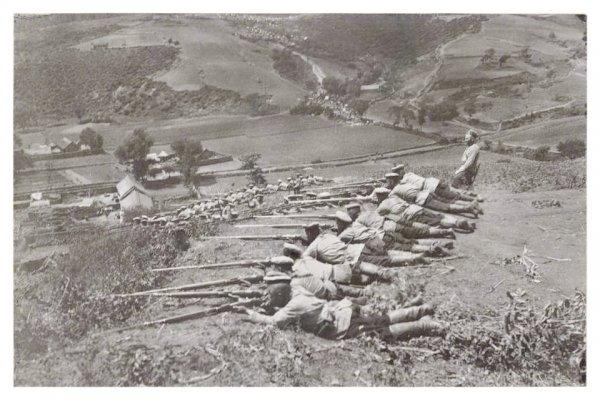

Казачье-крестьянский полк Игнатьева наступал на станцию с трех направлений: от Лосевской, Селоозерской и Николаевской. Силы наступавших коммунисты оценивали примерно в 600 человек пехоты и 40 человек кавалерии. На правом крыле повстанцев действовали лебяжинские, конюховские и первотаровские казаки под командованием Плетнева и Иванова. В центре были лосевцы и крестьяне под началом Игнатьева. С этой колонной двигалось одно орудие (командир — казак Антон Пелымский), специально приспособленное для лучшего маневрирования в условиях зимнего бездорожья: пушка без колес была установлена на сани.

Левое крыло составляли селоозерские и николаевские казаки. Артиллерийский дивизион (командир — селоозерский казак В.А. Лоскутов) выступил позже основных сил и должен был, подтянувшись к «фронту», поддержать наступавших огнем.

Отряды выступили с мест ночевки колоннами: сначала всадники, за ними пехота на санях. Перед центральной колонной пустили сильный разъезд, а в хвосте ее везли орудие. Следуя по узкому санному следу, все колонны сильно растянулись, что потом замедлило разворачивание в боевые порядки. Для орудийной команды их пушка стала большим мучением. Сани с ней то и дело затягивало на сторону, с накатанной дороги, и то один, то другой полоз утопал в снегу. Кони нервничали, дергали вразнобой, путали упряжь. Казаки вынуждены были то и дело вытягивать орудие из снега. В общем, получилось «больше канители и мороки, чем пользы». Пушка отстала, и использовать ее с толком не удалось. Кроме того, скоро обнаружилось и явное несовершенство самодельного санного лафета: орудие тяжело наводилось, а при выстреле, вследствие большого веса и силы отдачи, продавливало утоптанный снег неравномерно и, в результате, перекашивалось.

Артиллерийский дивизион Лоскутова выступил из Селоозерской на Исилькуль своим обычным ходом: артиллерийские упряжки — пушки на колесах. По дороге головное орудие увязло в снегу так, что остановило весь дивизион. В итоге батареи в боях за Исилькуль не участвовали. Конечно, по санному сибирскому пути лучше перевозить орудия в разобранном виде. Так, например, поступали колчаковцы во время Великого Сибирского похода, в конце 1919-го — начале 1920 г. Но тогда и быстро вступить в бой, без предварительной сборки, нельзя. Впрочем, если бы повстанцы домучились и дотянули пушки до станции, то там бы их все и потеряли. При стремительном наступлении Красных просто не успели бы вывезти.

Подходя к пристанционному поселку Исилькуль, повстанцы развернулись — разъезд и передовые всадники в небольшую лаву, пехота в цепь — и пошли дальше. Красный заслон из 70 штыков, не имевший, очевидно, автоматического оружия, а одни винтовки, не смог сдержать натиска столь превосходящих сил и отступил от поселка на станцию.

Повстанцы беспрепятственно вошли в населенный пункт, конные казаки поскакали догонять врага. Было около 6 часов утра, темно. Гарнизон Исилькуля — коммунисты, милиционеры, красноармейцы — залег небольшой цепью за железнодорожной насыпью. На пути стоял воинский эшелон (около 100 человек) под командованием Лунева. Но красноармейцы были ненадежны, и Лунев поставил у вагонов часовых, пригрозив, что расстреляет всякого, кто попытается выйти. Сколько-нибудь серьезного боя за станцию, не было.

Когда показалась казачья лава, цепь из-за насыпи встретила ее выстрелами. Завязавшаяся вялая перестрелка продолжалась не долго. Гарнизон оставил Исилькуль и отправился в сторону Булаева. С ним ушел и Лунев с частью своих бойцов, остальные его красноармейцы разбежались. Отступавшие пребывали в крайне расстроенном состоянии и, как водится в подобных случаях, роптали и негодовали, говоря: «...нас предали, как и артиллерию». Конные повстанцы, всадников 30, заняли опустевшую станцию. Через некоторое время подошла и цепь казачье-крестьянской пехоты.

В литературе можно встретить утверждение, будто восставшие удерживали станцию Исилькуль в течение 18 часов. По-видимому, этот срок сильно преувеличен. Во всяком случае, они успели там арестовать и расстрелять восемь человек.

Захватом Исилькуля казаки и крестьяне отрезали Петропавловскую группу войск Корицкого от Омска, «столицы» красной Сибири. В случае сохранения тенденции, а именно при дальнейшем распространении восстания вдоль казачьей Горькой линии, опасность в ближайшем времени могла угрожать и самому Омску. А главное — мятежники вышли на Транссибирскую магистраль, хлебную артерию Республики.

Краевое руководство, политическое, военное и прочее — Сиббюро ЦК РКП (б), Сибревком, штаб помглавкома Вооруженными силами Республики по Сибири — реагировало на выходы восставших к железной дороге крайне нервно. На захваченные или угрожаемые участки и пункты магистрали незамедлительно бросались лучшие войска. Случай же с Исилькулем был особенно болезненный.

Коммунисты только пробили петропавловскую «пробку», что давало надежду на скорое очищение всей Южной линии и, следовательно, на выполнение приказа Москвы. Замаячила перспектива распространения казачьего мятежа на Иртыш. Поэтому красный Омск бросил на Горькую линию, под Исилькуль, свою самую боеспособную силу: «советских юнкеров» — курсантов.

В Омске с апреля 1920 г. функционировала Высшая военная школа Сибири, а при ней Образцовый учебный отряд от всех родов оружия, предназначавшийся для прохождения слушателями школы практической части учебной программы. Отряд состоял из слушателей (частично на командных должностях) и отборных красноармейцев, вооружен был прекрасно. Этот Образцовый учебный отряд Высшей военной школы Сибири и решено было бросить против казаков Горькой линии. В него влили 65 курсантов Первых Сибирских пехотных имени III Интернационала курсов командного состава РККА и часть курсантов Первых Сибирских кавалерийских курсов РККА. Этим численность отряда была доведена до 800 человек, а его боевой состав — до 475 штыков и 15 сабель при 8 пулеметах и 2 трехдюймовых орудиях. Отряд обильно снабдили патронами. Была в нем и команда связи.

Командиром Образцового учебного отряда назначили В.И. Рослова, начальника Первых Сибирских пехотных курсов. Это был молодой, но опытный командир, награжденный за взятие у колчаковцев Омска орденом Красного Знамени. Начальником штаба отряда стал Ивановский. Собственно говоря, Образцовый учебный отряд отправили из Омска тогда, когда Исилькуль еще не пал, а ему лишь угрожала опасность (16.02.1921). Рослов и Ивановский имели приказ высадиться из эшелона на станции Москаленки (около 90 км от Омска, ныне поселок Москаленки), оттуда наступать на станицу Николаевскую (около 23 км северо-западнее Москаленок), а затем, громя восставших казаков, идти далее по Горькой линии до самого Петропавловска.

Одновременно с Рословым выехал из Омска отряд специального уполномоченного Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома Е.В. Полюдова. Евгений Полюдов — глава Омгубисполкома, видный коммунист, а по происхождению потомственный казак Павлодарского уезда, бывший хорунжий военного времени из народных учителей, избиравшийся весной 1918 г. 3-м войсковым кругом председателем Совета казачьих депутатов Сибирского войска. Теперь он ехал в Петропавловск с целью координации усилий различных властей по подавлению восстания и по преодолению его последствий. При нем была группа руководящих работников для организационной, карательной и агитационной работы в очищаемых от восставших районах.

16 февраля эшелоны Рослова и Полюдова прибыли на станцию Москаленки. Обстановка здесь была такова. Станцию занимала вооруженная комячейка (50 штыков). Вокруг шло брожение, в том числе и в станице Волчанской (ныне деревня Волчанка), что севернее Москаленок. Несомненно, повстанцы из Николаевской посылали своих агентов в Волчанскую, а может быть, и далее на восток: в Покровскую и Орловскую станицы.

Правда, организованных отрядов восставших непосредственно рядом с Москаленками не наблюдалось. Телеграфной связи с разъездом Горьким и Исилькулем не было. Это вселило такую тревогу, что, изменив первоначальный план, отряд Рослова не стал высаживаться в Москаленках.

Утром 17 февраля по железной дороге он отправился из Москаленок прямо на Исилькуль. Важнее было восстановить контроль над исилькульским участком Транссиба, а с казачьими станицами можно было расправиться и чуть позже. Полюдов же со своими людьми задержался в Москаленках до 18 февраля, пока сюда не прибыло подкрепление в 50 красноармейцев. Местные коммунисты почувствовали себя увереннее и приступили к выполнению приказа Сибревкома о массовом взятии заложников в полосе железной дороги. Кроме того, сами по себе проход отряда Рослова и нахождение здесь отряда Полюдова были внушительной демонстрацией силы. Все это действовало на население отрезвляюще, повстанческие настроения вокруг Москаленок стали гаснуть.

Ситуация с Исилькулем взволновала не только краевое руководство в Омске, но и штаб Петропавловской группы войск РККА. Гарнизон Исилькуля, отступив на 5 верст к западу от станции, «до будки», остановился.

Командиры дали бойцам короткий отдых и запросили помощи у Петропавловска. Первое подкрепление пришло, по-видимому, через несколько часов. Коммунисты воспрянули духом и двинулись отбивать станцию Исилькуль. Повстанцы, не выдержав наступления вражеской цепи, оставили станцию и отошли к поселку Исилькуль. Красная цепь залегла за железнодорожной насыпью. Казаки и крестьяне попытались контратаковать. Но тут с правого фланга неожиданно ухнуло орудие, потом еще и еще, затрещали пулеметы. Это подошел бронепоезд, по просьбе исилькульской ячейки РКП (б) присланный Корицким (выполнив задачу, бронепоезд сразу же ушел обратно в Петропавловск).

Спасаясь от огня, повстанцы побежали на свой левый фланг, но вдруг и здесь попали под сильный пулеметный обстрел. Это были курсанты и красноармейцы Рослова, их эшелон подоспел в разгар боя. Под жесточайшим перекрестным огнем восставшие совершенно потеряли самообладание и в панике побежали на север от станции. Рослов доложил в Омск лаконично: «Бой за Исилькуль был непродолжительным. Повстанцев убито много, наших потерь нет». Телеграфная связь с Омском и Петропавловском была восстановлена.

Согласно устным преданиям, сопротивление повстанцев в Исилькуле было ослаблено тем, что они нашли на станции цистерну спирта и перепились. Итак, 17 февраля после нескольких часов обладания Исилькулем казаки и крестьяне превосходящими силами противника были разбиты наголову и отошли к своим станицам: Николаевской, Селоозерской, Лосевской. События 17-го числа имели решающее значение. В районе Исилькуля произошел перелом. Участь местных повстанцев была теперь предрешена.

Оставив на станции свой эшелон, Образцовый учебный отряд 18 февраля, в 3 часа утра, выступил из Исилькуля «для преследования противника по всей линии до Петропавловска». Первым делом Рослов пошел на Селоозерскую. Повстанцы практически не сопротивлялись, они были ошеломлены силой вражеского удара. Казачье-крестьянский полк С.И. Игнатьева, по сути, распался. Так, большинство николаевцев ушло в свою станицу. Туда же, на старые квартиры, вернулась часть солдат управления и 1-й батареи 4-го артиллерийского дивизиона. Поникло настроение солдат 2-й батареи. Однако ядро повстанцев не упало духом. Командир полка и командиры сотен призывали казаков не сдаваться, а отступать. Была организована эвакуация орудий и снарядов. Но все пушки почему-то не вывезли. Быть может, не хватило сил, а скорее всего, не дали артиллеристы, решившие сдаться. Они, вероятно, думали, что, вернув орудия, отчасти реабилитируют себя и заслужат пощаду. На подступах к Селоозерской, по-видимому, имели место какие-то стычки, так как Рослов сообщал об «упорном сопротивлении» казаков. Но за саму станицу боя не было.

Образцовый учебный отряд занял ее быстро, без выстрелов (не позднее 14.00 18 февраля). Большинство селоозерцев отступили. В плен сдались 19 повстанцев и одна из батарей (140 красноармейцев с четырьмя орудиями).

Захваченная 1 –я батарея с людьми и материальной частью 19 февраля была переведена в Исилькуль. Туда же отправили и пленных повстанцев. Другую батарею (четыре орудия) курсанты отбить не смогли, казаки увезли ее с собой. «Захваченные четыре орудия , — сообщал Рослов, — тащить за собой на колесах не представляется возможным». Свои две пушки Рослов перебрасывал по железной дороге, а от нее уже подтягивал к станицам казачьей Горькой линии. Лошади и люди не успевали выбиться из сил. Впрочем, он мог себе позволить вообще остаться без артиллерии, ее с лихвой компенсировали пулеметы с прекрасно обученными расчетами и большим количеством патронов.

После занятия Селоозерской Рослов, не мешкая, с основной частью Образцового отряда пошел на запад, на станицу Лосевскую, а одну свою роту, 3-ю, отправил на восток — на овладение станицей Николаевской. Повстанцы дали у Лосевской бой. Комполка Игнатьев горячо призывал казаков драться и лично, с авторужьем Шоша, защищал свою родную станицу. По словам Рослова, «противник оказал упорное сопротивление». Однако Образцовый отряд наступал так энергично, так умело, что казаки уже в начале боя, поняв, что им не удержаться, сняли свою батарею с позиции и увезли в тыл.

Красные около 16 часов 18 февраля выбили повстанцев из Лосевской, взяв там 28 пленных. Отступив от Лосевской и придя в Первотаровскую, повстанцы замитинговали. Спорили: защищать или не защищать станицу. Игнатьев требовал сопротивляться, и часть казаков поддержала его. Но другие указывали, что станица Лебяжинская, как бывшая крепость, более удобна для обороны. Это было, конечно, оправдание малодушия. Отряд раскололся.

Солдаты-артиллеристы и часть казаков пошли дальше: на станицу Лебяжинскую. Игнатьев же с первотаровцами и добровольцами из других станиц дал за Первотаровскую бой. Он снова, с авторужьем в руках, показывал товарищам личный пример. Опять казаки, сделав, несколько выстрелов, заблаговременно сняли батарею. Вечером 18 февраля повстанцы, несмотря на «упорное сопротивление», были выбиты из станицы и отошли на станицу Лебяжинскую. Образцовый отряд остановился в Первотаровской на ночевку.

Тем временем станица Николаевская была занята наступлением с двух сторон: от Исилькуля 3-й ротой Образцового отряда и от Москаленок — отрядом Полюдова (18.02.1921). Повстанческий штаб приказал отступать, но николаевские «старички сложили оружие и разошлись по домам». Поскольку местные казаки сопротивляться не стали, никакого боя за станицу не было, не считая короткой перестрелки между рословцами и полюдовцами, вначале принявшими друг друга за противника. Красные взяли в Николаевской весь цейхгауз и управление 4-го артдивизиона.

Трофеи направили в Исилькуль. Коммунисты арестовали в станице 48 участников восстания и под конвоем увели на разъезд Горький, куда уже прибыла Чрезвычайная тройка Представительства ВЧК по Сибири. Казаков заперли в вагоны. Начались допросы. Инструктор-информатор ОмгубЧК Монахов докладывал: «...настроение Селоозерного, Николаевского, откуда велось наступление (на Исилькуль), контрреволюционное...» Командир 3-й роты получил приказ выступить из Николаевской по маршруту Исилькуль — станица Лебяжинская — станица Конюховская (ныне село Конюхово, Казахстан) для соединения с основными силами Рослова.

Таким образом, в течение 18 февраля стремительными действиями Образцового отряда угроза Исилькулю была ликвидирована, станицы Омского уезда очищены от восставших. Правда, это не сразу привело к стабилизации обстановки на Южной линии Транссиба. Например, во второй половине дня 18 февраля власти станции Булаево запросили по телеграфу помощи, так как повстанцы заняли близлежащую станицу Чистянскую (Чистую). Начальник Исилькульского гарнизона Маслов немедленно отправил в Булаево подкрепление в 25 штыков.

19 февраля в 6 часов утра Рослов выступил из Первотаровской на овладение Лебяжинской. Повстанцы хотели дать здесь основательный бой, защищать станицу до последней возможности. Однако на подходе к ней с довольно большого расстояния красные открыли такой плотный ружейно-пулеметный огонь, что все мечты и надежды казаков рассеялись как дым. Враг подавлял техническим превосходством. Повстанцы же вынуждены были экономить патроны. А их дробовики в том бою не пригодились совершенно, поскольку на таком расстоянии не могли причинить противнику никакого вреда. Свинец падал к ногам курсантов, и они над этим только посмеивались. Не выдержав огня, защитники станицы бросились бежать по направлению на станицу Конюховскую. Но не все.

В Лебяжинской красные опять не смогли отбить пушки. Повстанческая батарея заранее ушла на Конюховскую. Причем орудия теперь увозили в разобранном виде, в санях. Значит, казаки все-таки всерьез не надеялись долго удерживать Лебяжинскую и благоразумно решили эвакуировать свою артиллерию поглубже в повстанческий район. Там, в иных условиях и при лучшем соотношении сил, была перспектива применить орудия эффективно и без постоянного страха потерять их под энергичными ударами высокоманевренного, натренированного и прекрасно вооруженного противника.

Образцовый отряд преследовал бегущих на Конюховскую повстанцев. У этой станицы был скоротечный незначительный бой, пожалуй, и не бой даже, а стычка. Основные силы повстанцев отошли от Конюховской на деревню Барскую, на запад. Здесь Красные смогли отбить одну пушку, но в непригодном состоянии: бросая ее, повстанцы сняли и увезли с собой орудийный замок. Выведенное из строя орудие Рослов отправил в Исилькуль.

Какая-то часть повстанцев бежала от Конюховской не на запад, а на северо-восток — в сторону деревни Камышлово (ныне село Камышлово, Казахстан). По-видимому, к Камышловой отступал от Первотаровской и сборный отряд Плетнева, состоявший из лебяжинских, первотаровских казаков, а также нескольких лосевцев и конюховцев. Деревню Лебяжью заняла наступавшая от станции Называевская Северной линии Транссиба рота 256-го стрелкового полка под командой Дугова. Рослов установил с нею связь и приказал Дугову двигаться через Камышлово на Конюховскую. Очевидно, он рассчитывал, что рота Дугова разгромит повстанцев, оказавшихся в районе Камышловой.

Однако основные силы повстанцев отступали по Горькой линии на запад, уводя с собой весь гужевой транспорт. Преследователям не на чем было перебрасывать свою пехоту, и Рослов боялся, что казаки и крестьяне смогут прорваться через тракт Петропавловск—Ишим. По его настоятельной просьбе Омск дал войскам Петропавловской группы Корицкого приказ перекрыть это направление.

Описанные выше боевые действия в районе Исилькуля происходили далеко от опорной базы Народной армии Н.В. Горбачева и, видимо, от нее не зависели. Представляется, так называемая Восточная группа —достаточно условное понятие. В восточной части Петропавловского — западной части Омского уездов по-настоящему объединяющий центр не возник. Здесь было несколько слабо связанных друг с другом повстанческих групп с участием сибирских казаков. И самая заметная, несомненно, та, что брала Исилькуль.

Крестьянско-казачьи отряды Горбачева были разбиты все тем же Рословым. 20 февраля его курсанты, преследуя казаков, бежавших из станицы Конюховской, заняли деревню Барскую, северо-западнее станции Булаево. Повстанцы севернее разъезда Ганькино и станицы Ганькинской отступали на Бугровскую волость, в сторону района зарождения Восточной группы. В 20-х числах февраля под селом Бугровое (ныне Северо-Казахстанская область) Образцовый отряд наголову разгромил Восточную группу. Не имея возможности пробиться на запад через заслоны, выставленные Петропавловском, уцелевшие повстанцы бросились на север. Среди них, вероятно, немало было и казаков.

После взятия Бугрового Образцовый отряд Рослова получил боевую задачу преследовать беглецов и «на их плечах» наступать на Ишимскую Народную армию, пожалуй самую сильную группировку западносибирских повстанцев 1921 года. Выполняя приказ, красные курсанты вышли на тракт Петропавловск—Ишим и, двигаясь по нему на север, с боями овладели селами Ильинским и Казанским (современная Тюменская область). Потом отряд Рослова участвовал в большом наступлении на Локтинско-Ларихинский район и в окончательной ликвидации ишимского очага восстания. За период боев с казаками и крестьянами Образцовый учебный отряд Высшей военной школы Сибири захватил у противника 7 орудий, 12 пулеметов, до 2500 ружей и винтовок.

За этот поход против восставших Первые Сибирские пехотные им. III Интернационала курсы командного состава РККА были награждены Красным знаменем Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Кстати, во взятии станицы Конюховской, наряду с курсантами, участвовал отряд особого назначения из коммунистов Исилькуля (командир — М.К. Минин), который затем вместе с Рословым ушел в Ишимский уезд. Однако, в отличие от курсантов, исилькульским чоновцам не повезло. В районе села Ильинского, в 150 км от Конюховской, все они были уничтожены повстанцами.

Сибирские казаки, бежавшие сначала на запад, на деревню Барскую и село Бугровое, а затем на север, разделили судьбу Ишимской Народной армии, окончательно разгромленной в начале апреля 1921 года. Часть из них погибла в так называемом «Южно-Ишимском кольце» (на территории современных Армизонского и Бердюжского районов Тюменской области), в котором коммунистам удалось окружить 20-тысячную группировку повстанцев.

Сборный казачий отряд И.С. Плетнева, проскользнувший после боя за Лебяжинскую в тыл Рослова, из станицы Первотаровской ушел на деревню Камышлово, а оттуда — далее на север. Двигаясь в санях по Тюкалинскому уезду, он прошел села Кабаново (деревня Кабаново Называевский район), Калмацкое (Называевский район), деревню Покровку (село Покровка) и в районе станции Называевка ночью пересек Северную линию Транссибирской магистрали. За Называевкой плетневские казаки влились в партизанский отряд Ф.Е. Кадышева, того самого, который в начале восстания приходил со своими крестьянами поднимать Горькую линию. Однако вскоре под деревней Самаровкой (Крутинский район), что между Называевкой и Крутинкой, отряд попал в засаду, устроенную чоновцами, и под перекрестным пулеметным и ружейным огнем почти весь погиб.

Немногие сдавшиеся тут же были расстреляны, спаслись единицы —те, кто смог убежать и спрятаться в лесу. Одни из уцелевших под Самаровкой, уйдя далее на север, пытались партизанить и, несомненно, погибли. Другие прятались поодиночке. Те, кого чекисты обнаружили весной—летом 1921 г., были расстреляны. Спаслись только те, кто удачно скрывался в течение многих-многих месяцев. Например, казак станицы Лосевской П.П. Тепляков, бывший в отряде Кадышева—Плетнева, проскитался по лесным заимкам более года и вернулся в родную станицу. Страсти уже настолько улеглись, что бывшего повстанца даже не арестовали. Волостное руководство сменилось. Наиболее ярые коммунисты из пришлых куда-то ушли, а местные, к которым повстанцы в свое время отнеслись, можно сказать, гуманно, видно, устыдились той кровавой расправы, которую каратели и чекисты учил или казакам в ходе подавления восстания.

Тепляков вообще являл собой редчайшее исключение из правил. Он не только благополучно дожил до 1941 г., но и прошел солдатом почти всю Великую Отечественную войну: от Москвы до Берлина. Умер в 1986 г. глубоким стариком.

Пленные повстанцы, взятые во время боевых действий на Горькой линии, если не расстреливались на месте, в горячке схватки, то конвоировались к Транссибу — на ближайшую станцию или разъезд. Там военные передавали их в распоряжение Чрезвычайной тройки Представительства ВЧК по Сибири. Ее состав: председатель — К.И. Мосолов, члены — М. Бородихин и Александровский. Тройка, прибыв вслед за отрядом Рослова на станцию Москаленки, с 17 февраля приступила к работе. 18-го она переехала на разъезд Горький, 19-го — на станцию Исилькуль. Затем она разъезжала по Южной линии Транссиба, наскоро верша следствие, суд и расправу. Когда «фронт» перекатывался через станицу, а части РККА уходили далее, скрывавшиеся по разным укромным местам казаки группами и поодиночке начинали возвращаться домой. Они надеялись затеряться среди мирного населения, а если и получить наказание, то не самое суровое. Однако не тут-то было. Вместе с войсками или вслед за ними приходили чекисты, милиционеры, возвращались в станицы члены комячеек. Начиналась традиционная для красного террора «зачистка». Так, в станице Николаевской в течение недели после того, как 3-я рота Образцового отряда Рослова увела из станицы взятых ею пленных, коммунисты арестовали еще 15 казаков и крестьян, замешанных в восстании.

Арестованных в ходе «зачисток», так же как военнопленных, сдавали в руки Чрезвычайной тройки Представительства ВЧК по Сибири и заключали в следующие вместе с ней арестантские вагоны. Тройка почти всегда осуждала на расстрел с конфискацией имущества. Приговор обжалованию не подлежал и, как правило, приводился в исполнение немедленно.

В числе лосевских повстанцев был пленен и расстрелян Стефан Иванович Игнатьев, 38-летний выборный командир казачье-крестьянского полка, бравшего Исилькуль. Один из лосевских казаков, Е.Я. Тепляков, смог убежать из арестантского вагона и, завладев верховой лошадью, поскакал к родной станице. За ним устремились в погоню два кавалериста.

М. Шангин, узнавший об этом случае из уст свидетелей-старожилов, пишет, что вся Лосевская высыпала на крыши и, сочувствуя беглецу, гадала, уйдет он или нет. Увы, на виду у всех жителей красноармейцы зарубили Теплякова.

После расстрелов ячейки РКП (б) осуществляли конфискацию имущества казненных повстанцев: лошадей, молочного скота, сельскохозяйственных машин, транспортных средств, упряжи, одежды, обуви, часов и пр. Станичная и пришлая голытьба рылась в казачьих сундуках и забирала все, что приглянется, затем делила награбленное, ничуть не стесняясь — на глазах жителей.

Использованы материалы из книги: Шулдяков В.А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1920-1922. Книга II. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. - 607 с.