Улица Кирова – одна из самых коротких в историческом центре Тюмени, однако она имеет длинную и интересную историю.

Очертания этой улицы и главной тогда ее достопримечательности- женского монастыря- имеются уже на первом сохранившемся плане города

конца XVII века. Составители плана регулярной застройки Тюмени

1766 года оставили улицу на прежнем месте, где она была проложена еще в

начале XVII века первыми поселенцами тюменского посада, лишь выровняли ее и продолжили от

реки Туры до оврага

Тюменки.Памятный знак на месте монастыря (17 января 2022 г.)

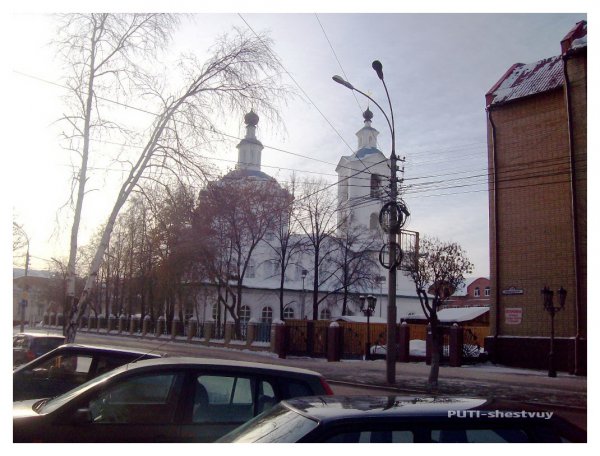

В 20-е годы XVII века на месте, ограниченном теперь улицей Кирова, Советской и Хохрякова, священник Никон основал женский монастырь при Ильинской церкви, поэтому монастырь сначала назывался Ильинским, а позже –Алексеевским и Успенским. Нередко- просто Девичьим. Была здесь и деревянная церковь Параскевы Пятницы.

В

1695 году в Тюмени случился крупнейший пожар на «дворище ямского охотника

Лаврушки Мартынова», превративший весь город в сплошной костер. Сгорел и женский монастырь. Его построили заново, но в

1705 году он опять сгорел. Обитель восстанавливали, но в

1764 году ее закрыли по указу

Екатерины Второй о секуляризации (сокращении числа монастырей). Кирпичную церковь на месте деревянной начали строить

в 1765 году. Главный престол ее назвали во имя Успения Богородицы, кроме того, имелись приделы в честь Иоанна Богослова и митрополита московского Алексея Чудотворца. Через четыре года храм построили, а колокольню – только

в 1810 году, строили ее шесть лет, была она двухъярусная, о шести колоколах.

В отличии от других храмов Тюмени, Успенский был бедным, несмотря на то, что а приделе Иоанна Богослова хранилась почитаемая в городе чудотворная икона Успенья Богородицы, которая должна была бы привлекать многочисленных богомольцев, жертвовавших на храм. Однако этого почему-то не происходило, и в храме одно время не было даже священника.

Флигель на усадьбе Н. И. Давыдовского (2022 г.)

Реконструкция храма, обновление росписи стен, иконостаса, икон были сделаны в 1855 году на деньги купца С.М. Трусова, и храм стал более привлекательным для прихожан.

В конце

декабря 1929 года городские власти закрыли почти все храмы Тюмени.

Успенскую церковь горсовет передал горкомхозу

«для использования под культурные или иные общеполезные учреждения». Однако в начале

30-х годов церковь и колокольню разобрали и на ее месте построили двухэтажные деревянные дома барачного типа.

В 2014 году дома снесли. А на месте, где стояла Успенская церковь, планируется парковка для автомобилей. Также планируется установка мемориального камня на месте бывшего нахождения

Успенской церкви.Чтобы восстановить историческую справедливость, сохранить память о славных и печальных страницах истории нашей страны и города, укрепить мир и согласие в обществе, принято решение разместить объект монументального искусства на части земельного участка, освобожденного за счет сноса многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень,

ул. Хохрякова, 13-б (вдоль границы земельного участка ближайшей к улице Челюскинцев).

Бар "Северный флот"

История церкви связана с именами игуменьи

Иулитты и митрополита

Павла (Конюшкевича), при которых храм был заложен, а также с именами выдающихся сибирских благотворителей — семьёй тюменского купца

Семёна Михайловича Трусова. В ограде Успенской церкви был похоронен ещё один известный благотворитель, основатель первого в городе роддома, купец

Иван Петрович Войнов. В 1740 — 1742 гг. на территории Успенского монастыря в Тюмени содержалась опальная княжна

Елена Долгорукая, младшая сестра невесты императора

Петра II Екатерины Долгорукой.

Идея установки объекта получила поддержку

Епархиального Совета Тобольско-Тюменской митрополии, депутатов всех фракций Тюменской областной Думы, а также разных групп тюменской общественности. Имеется согласие от туристических организаций о включении объекта в экскурсионные маршруты.

Дом № 24

В последнее

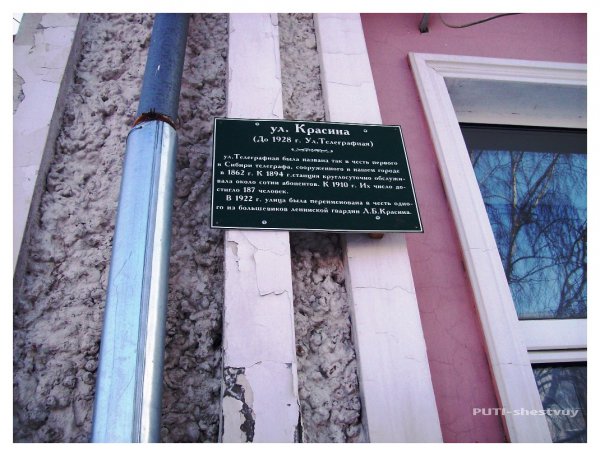

десятилетие XIX века прежде безымянная улица

названа Войновской в честь тюменского первой гильдии купца

И.П. Войнова, на деньги которого

в 1891 году построен первый в Тюмени родильный дом на углу с улицей

Знаменской (Володарского). На его содержание

И.П. Войнов положил в банк 30 тысяч рублей, проценты с капитала обеспечивали работу родильного дома, названного Александровским- в честь побывавшего

в 1837 году в Тюмени престолонаследника, будущего императора

Александра Второго.Дом В.Н. Привалова - полная реконструкция (2022 г.)

Вначале дом был рассчитан на трех рожениц. В 1911 году его расширили. До начала 1960 годов это был единственный родильный дом в Тюмени. В начале 90-х годов в роддоме началась реконструкция. Там находилось гинекологическое отделение родильного дома № 1. В 2003 году его сломали совсем и на его месте построили огромный жилой дом № 17 по улице Володарского – Кирова- Хохрякова.

Флигель усадьбы Н.Ю. Ядрышникова

Сергей Михайлович Киров (настоящая фамилия Костриков) родился в

1886 году в городе Уржуме Вятской губернии.

В четыре года он остался без отца; в семь – без матери.

В 1893 году бабушка сдала его в детский приют. Он отлично учился в школе, и как лучшего ученика Сережу Кострикова постлали учиться на государственный кошт в Казанское механико-технологическое училище, которое он окончил в 1904 году. Костриков вырос и выучился на государственные средства, царская власть поддержала способного юношу, дала ему «путевку в жизнь», как стали говорить позже. Однако у Сергея не сформировалось отвесных благодарных чувств, и он стал на путь революционной борьбы с царской властью. Окончив училище, Костриков уехал в Томск, работал в городской управе чертежником и занимался революционной деятельностью, не раз попадая в тюрьму. Потом был Иркутск и с 1909 года- Владикавказ. С Кавказом Киров надолго связал свою жизнь. Здесь он устанавливал советскую власть, создавал ЗСФСР (Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику) и многое другое.

В 1925 году его направили в Ленинград, где он боролся с троцкистско-зиновьевской группировкой. В 1926 году Кирова назначили секретарем Ленинградского губкома партии большевиков. Он был «сталинист» убежденный, до «мозга костей». Еще весной 1924 года И.В. Сталин подарил Кирову свою книгу «О Ленинизме» с надписью «Другу моему и брату любимому». Однако, говорят, на XVII съезде ВКП(б)

в 1934 году большинство членов съезда хотели избрать его генеральным секретарем партии вместо Сталина, и Сталин узнал об этом от самого Кирова.

С.М. Киров заслуженно считался одной из крупных фигур в коммунистической партии и Советском государстве. Он входил в десятку членов Политбюро ВКП(б) и был одним из четырех секретарей ЦК ВКП(б) вместе с И.В. Сталиным, Л.М. Кагановичем и А.А. Ждановым.

И такого человека 1 декабря 1934 года в 16 часов 30 минут застрелили двумя выстрелами из пистолета в затылок в коридоре Ленинградского обкома партии (в Смольном).

Убийца пытался сам застрелиться, но не смог и упал в глубокий обморок. Это был

Николаев Леонид Васильевич, 30 лет, бывший партийный работник невысокого ранга. Однако поскольку у него не было даже начального образования и какой-либо профессии, его «спустили на низы» (понизили в должности) и отправили в провинцию. За отказ уехать по направлению Николаева исключили из партии, но он добился восстановления. В последние месяцы перед убийством он нигде не работал. Он был очень амбициозен, считал, что достоин быть большим начальником, писал письма самому И.В. Сталину, хотел объясниться с С.М. Кировым и через него добиться хорошего назначения. После убийства разрабатывалось четыре версии.

Первая: совершено на почве ревности. Киров был мужчина видный, женщины к нему «липли», он их не чуждался. Всему городу Ленинграду были известны вечеринки (горожане называли их «оргиями») Кирова с балеринами Мариинского театра, где он проводил почти все свое свободное время. Жена Николаева красавица Линда, работница отдела кадров обкома, то же была в кругу женщин Кирова. Именно ее допросили первой уже через 15 минут после убийства. От версии «ревность» отказались – она «бросала тень» на моральный облик одного из лидеров большевистской партии.

Вторая: «германский след». В записной книжке Николаева нашли телефон германского консульства в Ленинграде. Выяснилось, что он бывал в консульстве, а после в магазинах торговли с иностранцами за товары платил дойчмарками. Да и консул тайно уехал после ареста Николаева и больше в СССР не вернулся. Эту версию тоже отмели.

Третья: убийство по личным мотивам. Николаев считал себя неудачником в жизни, в чем отчасти винил партию и Кирова как секретаря партии. Он хотел получить от него назначения на руководящую должность при встрече или убить его. Об этом Николаев писал в своем дневнике и предсмертных записках. Возможно, это и была главная причина убийства, но руководителям государства и партии, в первую очередь И.В. Сталину, приглянулась

четвертая версия – политическая.К арестованному Николаеву в камеру подсадили провокатора, который вошел к нему в доверие и узнал фамилии людей. С кем Николаев когда-то работал в райкоме комсомола. За прошедшие десять лет эти люди выросли, вступили в партию, но часть из них поддерживала Троцкого и Зиновьева, противников Сталина. Троцкий в это время жил за границей, а Зиновьев работал в Москве. И Сталин получил «подарок судьбы» - возможность через убийство Кирова расправиться с политическими противниками раз и навсегда. Уже 16 декабря Зиновьева и его друга Каменева арестовали, а назавтра в газете «Правда» сообщили:

«Гнусные, коварные агенты классового врага, подонки бывшей зиновьевской антипартийной группы вырвали из народных рядов товарища Кирова»…

По делу Николаева прошло пять судебных процессов, к расстрелу приговорили 17 человек, в том числе Николаева и его жену, тюремные сроки от 2 до 10 лет получили 106 человек, отправлено в ссылку без суда 663 человека, в другие города принудительно выселили 525 человек.

После гибели Кирова в стране огромное количество географических и хозяйственных объектов назвали его именем, в том числе в Тюмени овчинно-меховую фабрику и улицу. Почитание С.М. Кирова продолжалось еще до недавнего времени: в конце 1980-х годов новый поселок в Исетском районе назвали Кировским, а в Ишимском районе – Новокировским. Есть и деревня Кировская. Имя Кирова носили многие колхозы и совхозы.

Дом Ш.М. Оверштейна

Современная

улица Кирова еще совсем недавно начиналась с дома № 6, стоящего почти на краю крутого обрыва реки Туры. В связи со строительством набережной и укрепления берега построены четырех-трехэтажные дома с № 1 по 9. Старые домики давно обрушились в реку.

Дом купца А.Ф. Аверкиева

Улица

Войновская в прошлом проходила возле двух храмов –

Успенского и Знаменского. Вблизи селились богатые горожане, несколько домов постройки

XIX века сохранились, некоторые из них признаны памятниками архитектуры и

«охраняются государством». Эти старые дома не соответствуют даже среднему, по современным меркам, уровню жизни, хотя в них живут люди.

Тюменский театр кукол

С 1994 года на месте сгоревших или снесенных особняков городской знати XIX века ОАО «Тюменьдорцентр» возвело новые дома. Не всем тюменцам нравятся эти «новострои» из красного кирпича, многие считают, что они портят архитектуру исторического центра. Однако построены они по проектам квалифицированных архитекторов.

На перекрестке улицы

Кирова и Республики стояли кирпичные дома постройки

XIX века. Дом №

17 по улице Республики принадлежал богатому купцу

Воробейчикову (торговля обувью, сельхозмашинами), в нем долгое время располагалась

средняя школа № 1, а

с 1990 –х годов – административные учреждения. Дом

№ 19 построен купцом

И.Ф. Аверкиевым (бакалейные и колониальные товары), теперь его занимает академия искусств и культуры.

Дом крестьянки А.Я. Капитановой

На отрезке улицы Кирова между улицей Республики и Ленина находится

Тюменский театр кукол. Кукольный театр создан в

декабре 1945 года актрисой драмтеатра Екатериной Семеновной Стивиной,

с 1946 года он стал областным. Работали в нем артисты драмтеатра и любительских театров города. Театр не имел своего здания и квартировал то дома у

Стивиной, то в филармонии, то в Доме пионеров.

В 1962 году его директором стал Р.В.

Яичников, сумевший заполучить для театра полусгнивший одноэтажный деревянный дом на углу улицы Ленина и Дзержинского (снесен в

1980-е годы). Театр работал «на колесах», гастролируя по городам и селам области, выступая в школах города.

Современное здание кукольного театра со зрительным залом на 400 мест построено только к декабрю 1972 года по проекту В.Г. Попова и В.Д. Станкевского. В 1977 году на главном фасаде входа сделана цветная объемная мозаика, выполненная художником В. Кальниным. С 1972 по 1998 год директором театра работала заслуженный работник культуры Р.Н. Рогачевских. В 2000-2002 году здание театра основательно реконструировано по проекту В.Д. Станкевского.

Синагога у сквера Крапивина

Перекресток улицы Кирова и Ленина активно перестраивался в

2004 -2007 годы. Два многоэтажных здания построены, а двухэтажный дом

№ 37 перестроили заново, подняв его над современным уровнем городской почвы.

27 апреля 2007 года в нем открылся пивной ресторан

«ЕрмолаевЪ».

За перекрестком с улицей

Урицкого улица в 2000 –е годы имела неприглядный вид, По левой стороне стояли, давно пережив свой век, старинные деревянные дома, наличники их окон были украшены характерной тюменской резьбой. Последний дом

№ 57 (не сохранился) – на углу с улицей Герцена – стал при советской власти приютом известного городского архитектора

К.П. Чакина, по чьим проектам в Тюмени построено несколько десятков кирпичных домов. Был он человеком богатым, имел несколько собственных домов (на улице Перекопской, Семакова), в том числе и на Войновской, на ее нечетной стороне, примерно напротив синагоги (в XIX веке эта сторона улицы была застроена жилыми домами). В

1919 году он не ушел с колчаковцами и остался в Тюмени. Советские власти Тюмени не подвергали его репрессиям, но и не допускали к серьезным делам по строительству города. Талантливый архитектор стал мелким служащим.

скачать dle 12.1

- 0