Издавна чай производился в китайских провинциях Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань и из городов Чандэ, Иян, Юэян, Сяньнин, Цзюцзян, Шанжао и перевозился в г. Ухань, где готовился к дальнейшей перевозке.

Готовый чай большими оптовыми партиями далее перевозился по трем видам маршрутов: сухопутным, водно-сухопутным, водным, связывавшими Китай с Россией, странами Европы, Англией, Америкой, Африкой. Маршруты имели множество ответвлений, параллельные участки дорог, водные участки по рекам и волокам. Из крупных провинциальных центров чай развозили во многие средние и мелкие населенные пункты.

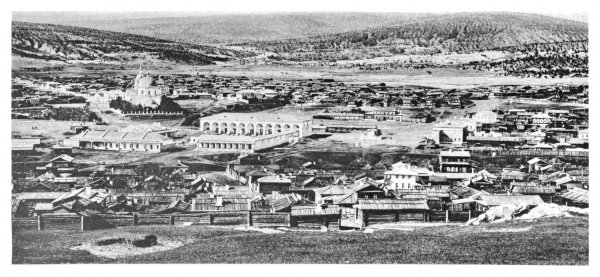

Маршрут в Россию и Европу шел до г. Юаньпин, далее он разделялся на две ветви. Водно-сухопутный маршрут шел до Шанхая, далее возле Порт-Артура (Люйшуня) он вновь разделялся на две ветви. Левая ветвь снова по суше вела через Пекин, Калган (Чжанцзянкоу), Ургу (Улан-Батор) в Россию, правая ветвь через Порт-Артур в Нерчинск (Россия). Сухопутный маршрут вел через Калган и Ургу в Россию. Все маршруты сходились в г. Верхнеудинске (Улан-Удэ).

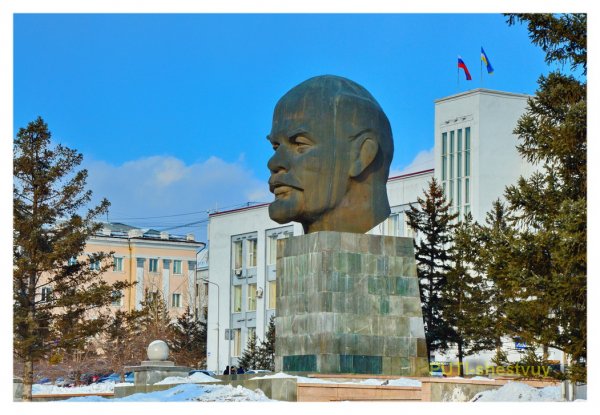

Небольшой участок чайного пути от Улан-Удэ до Кяхты. Дорога идет на юг, по городу довольно интенсивное движение, по мосту переезжаем реку Селенгу. Рядом виден старый мост, по которому идут пешеходы. Двигаемся по дороге А-165, которая идет и в аэропорт, в синем небе видны заходящие на посадку самолеты,

Серия развязок и дорога выходит из города. Справа Иволгинский дацан, один из самых знаменитых в Бурятии. Слева на сопке надпись, выложенная камнями на бурятском языке. Это не первая надпись в Бурятии, сейчас эта мода перешла на все Забайкалье. Почти параллельно автотрассе идет железная дорога Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор.

Вдоль трассы находятся десятки придорожных кафе (местное название – «заежка»), одна из самых посещаемых находиться рядом с Оронгоем, так называемом «Позном городке». Почти все машины, едущие по трассе, останавливаются в этом городке, чтобы отведать бурятских поз «бууз».

У поворота на город Гусиноозерск - пост ГАИ (ГИБДД). Справа видны трубы Гусиноозерской ТЭЦ, сам город Гусиноозерск и озеро Гусиное.

В Гусиноозерске находятся колония, дацан; до 2003 года рядом с городом в военном городке дислоцировался 160 танковый полк (командирам которого был во 2 Чеченскую полковник Буданов), отсюда полк и уходил (ст. Загустай) в сентябре – октябре 1999 года в Чечню. Сюда он и вернулся, но уже без своего командира, на территории военного городка находится монумент, посвященный танкистам 160 тп.

Далее по пути Новоселенгинск. Здесь находится музей декабристов.

После неудачного декабрьского восстания 1825 года декабристов сослали во все уголки Российской империи, не стала исключением и Бурятия. Здесь отбывали каторгу декабристы, некоторые вместе с женами, занимались просвещением местного населения, неплохое место для каторги - река, лес.

Музей в Новоселенгинске представляет из себя деревянный двухэтажный особняк с колоннами и балконами с двух сторон. В музее хранятся уникальные старинные вещи, мебель, Святой крест, диорама «Старый и Новый Селенгинск», доломан солдата Иркутского пехотного полка 1824 г. Интерес посетителей вызывают в основном декабристы, каторга, поселение.

В ходе экскурсии демонстрируется Мемориальный комплекс могил декабристов К.Б. Торсона и Н.А. Бестужева.

Проводятся музейные уроки с показом уникальных экспонатов. Знаменитые люди похоронены в бурятской земле.

Торсон Константин Петрович (27.9.1793 — 4.12.1851). Капитан-лейтенант, адъютант начальника Морского штаба. Отец — Петр Давыдович Торсон, майор Генерального штаба, затем подполковник в свите по квартирмейстерской части; мать — Шарлотта-Христина Тиман (ок. 1764 — ок. 19.8.1852), выходцы из Швеции.

Воспитывался в Морском кадетском корпусе, зачислен «сверх комплекта на казенное содержание» — 4.9.1803 г., гардемарин — 23.5.1806 г., участвовал в сражении со шведским гребным флотом у о. Пальво и о. Судсало — 6.9.1808 г., «за отличие в сражении» раньше срока произведен в мичманы — 1.4.1809 г., отличился в сражении фрегата «Богоявление Господне» с шведским фрегатом — 30.7.1809 г., награжден орденом Анны 3 ст. — 31.7.1812 г., а позднее серебряной медалью в память 1812 года (первый морской офицер, награжденный за участие в Отечественной войне 1812 года).

Звание лейтенант присвоено 26.7.1814 года. В 1819—1821 годах на шлюпе «Восток» участвовал в антарктическом кругосветном плавании под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена (его именем был назван остров в южной части Тихого океана, после восстания декабристов переименован в остров Высокий), за участие в плавании награжден орденом Владимира 4 степени, назначен адъютантом начальника Морского штаба — 22.7.1823 г., с марта 1824 г. член учрежденной по его предложению «Комиссии для составления сметных исчислений на построение кораблей, фрегатов и других судов», капитан-лейтенант с 30.8.1824 г..

Действительный член Вольного общества любителей российской словесности — 15.12.1824. Член Северного общества (с конца 1824 — начала 1825 года). Участия в восстании не принимал. Арестован 15.12.1825 г., допрошен и отправлен в Свеаборг, распоряжение о переводе в Петропавловскую крепость — 26.4.1826, 6.5.1826 г. — разрешено писать «о разных собранных им полезных сведениях касательно флота».

Осужден по II разряду и по конфирмации 10.7.1826 года приговорен в каторжную работу на 20 лет, срок сокращен до 15 лет — 22.8.1826 г. После приговора оставлен в Петропавловской крепости, отправлен в Сибирь — 10.12.1826 г., доставлен в Читинский острог — 28.1.1827 г., прибыл в Петровский завод в сентябре 1830, срок сокращен до 10 лет — 8.11.1832 г. По указу 1835 года обращен на поселение в Акшинскую крепость Иркутской губернии, разрешено перевести в г. Селенгинск — 15.1.1837 г., куда прибыл — 21.5.1837 г., по ходатайству матери и сестры им разрешено переехать в Селенгинск, в июне 1838 г. и в 1847 г. ездил для лечения на Туркинские минеральные воды. Умер в Селенгинске. Сестре Екатерине, было разрешено вернуться в Россию 11 января 1855 года, причем на обратный проезд выдано от казны пособие в 150 руб., в 1858 году она жила в Москве и получала помощь от малой артели декабристов.

По данным А.Б. Шешина, К.П. Торсон состоял в гражданском браке с Прасковьей Кондратьевой, в 1841 году у них родилась дочь Елизавета, которая получила отчество Петровна (по имени крестного отца) и фамилию Кондратьева. В литературе имеются также сведения о сыне К.П. Торсона Петре.

Еще один декабрист, похороненный в Новоселенгинске – Бестужев Николай Александрович (13.4.1791 — 15.5.1855).

Капитан-лейтенант 8 флотского экипажа. Родился в Петербурге. Воспитывался в Морском кадетском корпусе, куда поступил — 22.3.1802 г., гардемарин — 7.5.1807 г., мичман — 29.12.1809 г., зачислен в штат Морского корпуса подпоручиком — 7.1.1810 г., переведен во флот мичманом — 14.6.1813 г., лейтенант — 22.7.1814 г., с 1820 года в Кронштадте, назначен помощником смотрителя Балтийских маяков — 15.6.1820, в 1821—1822 гг. организовал литографию при Адмиралтейском департаменте, за что 7.2.1823 г. награжден орденом Владимира 4 ст., весной 1822 года прикомандирован к Адмиралтейскому департаменту («без выключки из флота») для написания истории русского флота, за отличие по службе произведен в капитан- лейтенанты — 12.12.1824, в июле 1825 г. назначен директором Адмиралтейского музея, с 1807 г. совершал плавания по Балтийскому морю, в 1815 г. плавал в Голландию, в 1817 г.— во Францию, в 1824 г. на фрегате «Проворный» в качестве историографа — во Францию и Гибралтар. Прозаик, критик. Член-сотрудник Вольного общества любителей российской словесности — с 1821 года, действительный член, в 1822 избран членом Цензурного комитета, был главным редактором прозаических произведений и кандидатом в помощники президента общества, член Вольного общества учреждения училищ по методике взаимного обучения (1818), член Вольного экономического общества (1825), член Общества поощрения художников (1825), с 1818 г. сотрудничал в журналах («Сын отечества», «Полярная звезда», «Благонамеренный». «Соревнователь просвещения и благотворения» и др.).

Художественное образование получил дома и посещая вольнослушателем классы

Академии художеств (учителя - А.Н. Воронихин и Н.Н. Фонлев). Масон, член ложи «Избранного Михаила» — 1818. Его исторические исследования, результатом которых было сочинение «Опыт истории российского флота», и служба в Морском музее была поводом появления в кругу друзей шуточного прозвища «Мумия».

Член Северного общества (1824 г.), написал проект «Манифеста к русскому народу», активный участник восстания на Сенатской площади. Арестован 16 декабря 1825 в селе Косном в 8 верстах от Кронштадта в доме фейерверкера Белорусова, в тот же день в 10 часов вечера доставлен в Петропавловскую крепость, закован в «ручные железа» и помещен в №15 дома Алексеевского равелина («присылаемого при сем сего Николая Бестужева посадить в Алексеевский равелин под строгий арест, дав писать, что хочет»).

Осужден по II разряду и по конфирмации 10.7.1826 г. приговорен в каторжную работу вечно. Дальнейшая судьба совершенно совпадает с судьбой брата Михаила. Умер в Селингинске, где и похоронен. Художник-акварелист, создавший портретную галерею декабристов. Изобретатель.

После Новоселенгинска, идут населенные пункты с бурятскими названиями: Зурган-Дэбэ, Харьяста, Харлун, Хилгантуй.

Дорога пересекает реку Селенгу по мосту. Река Селенга, самый крупный приток Байкала, берет начало в Монголии. Исток Селенги - место слияния рек Идэр-Гол и Дэлгэр-Мурэн.

Селенга - река в Монголии и и Российской Федерации (Бурятия). 1024 км, площадь бассейна 447 тыс. км2. Образуется слиянием рек Идэр и Мурэн; впадает в озеро Байкал, образуя дельту. Средний расход воды св. 900 м3/с.Основные притоки - Орхон, Уда. Судоходна до города Сухэ-Батор (на реке Орхон). На Селенге - город Улан-Удэ.

Существует несколько гипотез о далекие прошлые Селенги. Согласно одной из них, в совсем древние времена- еще до образования Байкальской впадины - Селенга и Ангара были одной рекой. Другая гипотеза предполагает, что Селенга когда-то была притоком Лены. В вопросе о происхождении названия Селенги единая точка зрения отсутствует. Есть версия, что слово «селенга» произошло от эвенкийского «сэлэ»- «железо», есть и другая версия - от бурятского «сэл» - «разлив», «озеро». Против второй версии говорит то, что название «Селенга» использовалось в те далекие времена, когда буряты как народность еще не сложились, а против первой то, что никакого отношения к железу Селенга не имеет.

Для Селенги характерны паводки, летние - после сильных дождей, и бурный весенний паводок, когда уровень реки повышается со скоростью до 20 см/час.

После Селенги до города Кяхта остается совсем немного.

скачать dle 12.1

- 0