Развитие и укрепление боевой мощи ВС СССР в годы войны

Вторая мировая война явилась суровой проверкой боевой мощи армий и флотов воевавших государств. Наибольшие испытания выдержали Вооруженные Силы СССР, вынесшие основную тяжесть военного противоборства с главными силами фашистского блока.

В годы войны особенно ярко проявились характерные черты, присущие Советским Вооруженным Силам как армии нового типа. Советские воины проявили высокую политическую сознательность и ответственность за судьбы своей Родины, пламенный патриотизм, непревзойденные морально-боевые качества, показали пример пролетарского интернационализма, снискали уважение всего прогрессивного человечества. Против фашизма и милитаризма с оружием в руках сражались представители всех классов и социальных групп, всех наций и народностей Страны Советов.

В борьбе против фашистских агрессоров Советские Вооруженные Силы неопровержимо доказали свое превосходство над самой сильной, хорошо вымуштрованной, технически оснащенной и имевшей большой боевой опыт армией капиталистического мира.

Накануне второй мировой войны в состав Вооруженных Сил СССР входили Советская Армия, Военно-Морской Флот, Внутренние и Пограничные войска. Видами Вооруженных Сил являлись Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы и Военно-Морской Флот; организационно укреплялись Войска противовоздушной обороны страны, возросло значение Тыла Вооруженных Сил.

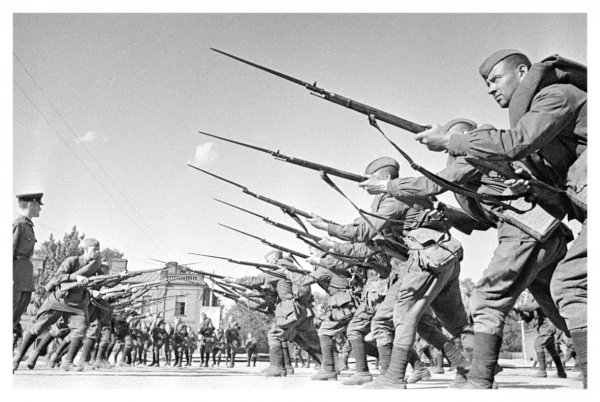

Для укрепления оборонной мощи страны, повышения боеспособности армии и флота Коммунистическая партия и Советское правительство в предвоенный период осуществили широкий комплекс мероприятий по реорганизации и техническому перевооружению Вооруженных Сил. Большую роль в этом сыграл мартовский (1940 г.) Пленум ЦК ВКП(б). Реализация решений Пленума способствовала устранению недостатков в практике оперативной и боевой подготовки, перестройке системы обучения и воспитания личного состава, овладению им современными способами ведения боя, внедрению в жизнь принципа «учить войска тому, что необходимо на войне, и только так, как это делается на войне». Однако к моменту нападения фашистской Германии не удалось осуществить всех намеченных мер по техническому переоснащению армии и флота, совершенствованию их организации, особенно в бронетанковых войсках и авиации. Недостаточной была моторизация пехоты, не завершено перевооружение частей и соединений новыми образцами военной техники.

Перевод Советских Вооруженных Сил с мирного на военное положение осуществлялся в сложных условиях, вызванных внезапным нападением фашистской Германии. Первостепенное значение для их укрепления и организации отпора агрессору имела проведенная в начале войны мобилизация призывных контингентов. Она позволила доукомплектовать соединения и части сокращенного состава, перевести их на штаты военного времени, осуществить мобилизационное развертывание новых формирований. Важную роль в укреплении Вооруженных Сил сыграли проведенные по решениям ЦК ВКП(б) партийные мобилизации.

С увеличением размаха вооруженной борьбы и усложнением задач, поставленных перед Вооруженными Силами, их общая численность возрастала. Если к началу войны она составляла 5,4 млн. человек, то в мае 1945 г, — 11,4 млн. человек.

Необходимость обеспечения роста Советской Армии и восполнения потерь предъявляла повышенные требования к массовой подготовке пополнений. По постановлению ГКО в сентябре 1941 г. в стране было введено обязательное всеобщее военное обучение. Важным источником пополнения Вооруженных Сил явилось возвращение в строй раненых после излечения их в госпиталях. Для укомплектования тыловых частей и учреждений, особенно медицинской службы, подразделений и частей связи, войск ПВО привлекались женщины. Совершенствовались формы пополнения армии: отправка на фронт вновь сформированных частей и соединений, маршевых подразделений и др.

Повышению боевой мощи действующей армии во многом способствовала система подготовки стратегических резервов. Они позволяли советскому командованию оказывать решительное влияние на обстановку на фронте, в короткие сроки изменять соотношение сил на главных направлениях и успешно достигать стратегических целей.

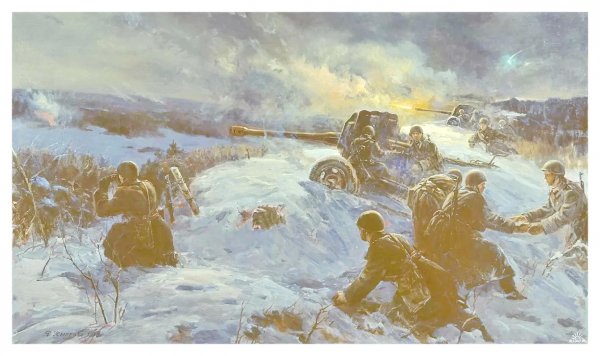

Одним из основных направлений развития Вооруженных Сил являлось усиление их технической оснащенности. В действующую армию в возрастающем количестве поступали новые танки, орудия, минометы, самолеты и другая военная техника. За время Великой Отечественной войны число орудий и минометов в действующих войсках увеличилось почти в 3 раза, танков и боевых самолетов новых типов — в 7—10 раз. Благодаря этому преимущество врага в техническом оснащении, которым он обладал в начале войны, было ликвидировано.

Для достижения военно-технического превосходства над противником важное значение имело оснащение войск теми видами оружия, которых к началу войны было недостаточно. Огневая мощь стрелковых войск значительно повысилась за счет массового оснащения их автоматическим оружием. Так, количество пистолетов-пулеметов в действующей армии к началу 1945 г. по сравнению с декабрем 1941 г. увеличилось более чем в 30 раз. Для борьбы с танками противника большое значение имело резкое увеличение в войсках противотанковых средств. В целом вооружение армии к концу войны обновилось более чем на 80 процентов. Многие виды советского оружия по тактико-техническим характеристикам превзошли зарубежные.

Боевая мощь Вооруженных Сил во многом зависит от подготовки кадров. Накануне войны основную часть офицерского корпуса составляли молодые командиры, политработники, инженеры и техники. Среди них около 80 процентов были коммунисты и комсомольцы.

Большинство командиров вступили в войну, не имея боевого опыта ведения современных операций. Лишь некоторая их часть участвовала в военных действиях в Испании, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в советско- финляндской войне.

Около 75 процентов офицеров запаса было призвано в ряды Вооруженных Сил в течение 1941 г. В связи с возросшими потребностями фронта с первых же месяцев Великой Отечественной войны развернулась ускоренная подготовка командных кадров в военных училищах и академиях, на вновь созданных курсах и в школах, в том числе и в действующей армии. Перестройка системы подготовки комсостава в соответствии с требованиями войны обеспечила комплектование Вооруженных Сил необходимыми кадрами. Ежегодный выпуск командиров и политработников составлял около 500 тыс. человек. Всего за годы войны было подготовлено до 2 млн. офицеров.

Особую роль в повышении боевого мастерства командных кадров сыграли военные академии. В них были подготовлены и прошли переподготовку тысячи командиров полков, бригад, дивизий, корпусов, а также командующие армиями и начальники штабов. Военно-политические учебные заведения подготовили и направили в войска около 300 тыс. политработников среднего и старшего звена. Важным источником пополнения командных кадров было широкое выдвижение на офицерские должности отличившихся в боях солдат, матросов, сержантов и старшин. В течение войны из их числа получили первичные офицерские звания более 260 тыс. человек. Благодаря принятым мерам в Советских Вооруженных Силах был создан необходимый резерв командных кадров. Неуклонно повышался уровень воинского мастерства всего командного состава. К руководству частями, соединениями и объединениями пришли молодые талантливые командиры и военачальники.

Повышению боеспособности армии и флота способствовало совершенствование боевой выучки личного состава непосредственно в соединениях и частях на основе приобретенного фронтового опыта.

Неуклонный рост могущества Советской Армии и Флота обеспечивался партийно-политической работой в войсках, которая была направлена на воспитание у личного состава высоких морально-боевых качеств, советского патриотизма, пролетарского интернационализма. Она мобилизовывала воинов на выполнение приказов командования, на сокрушительный разгром врага.

Многие части, соединения, корабли, показавшие в боях высокие образцы мужества, стойкости, дисциплины, организованности и массового героизма, были преобразованы в гвардейские.

Важным фактором укрепления боевой мощи Вооруженных Сил являлось постоянное совершенствование организационной структуры войск. Ее развитие определялось конкретными условиями и характером вооруженной борьбы, качеством и количеством военной техники, способами ведения боевых действий, уровнем подготовки личного состава, при этом учитывались изменения в организационной структуре войск и военном искусстве противника.

Оперативно-стратегическим объединением Советских Вооруженных Сил являлся фронт. Фронты не имели постоянного боевого состава, в каждом конкретном случае он определялся Ставкой Верховного Главнокомандования. Для решения стратегических задач, как правило, требовались усилия нескольких фронтов (в отдельных операциях стратегические задачи решались силами одного фронта). Наиболее крупными по составу сил были фронты, действовавшие на решающих направлениях в стратегических операциях 1944—1945 гг. Повышение боевых возможностей фронтов способствовало постижению более решительных целей наступательных операций, устойчивости и активности обороны.

В соответствии с требованиями войны укреплялась боевая мощь и совершенствовалась организационная структура каждого вида Вооруженных Сил.

Основную тяжесть вооруженной борьбы несли Сухопутные войска — главный, наиболее многочисленный и разнообразный по боевому составу вид Вооруженных Сил. В них было более 80 процентов численности личного состава Вооруженных Сил. Они включали стрелковые (пехоту), бронетанковые и механизированные войска, артиллерию, кавалерию, а также специальные войска: связи, инженерные, противовоздушной обороны, противохимической защиты и др. Главным направлением развития Сухопутных войск было повышение их ударной и огневой мощи, увеличение маневренности.

Основным оперативным объединением Сухопутных войск являлась общевойсковая армия. Первые оборонительные сражения на советско-германском фронте показали, что созданные до войны армии, имевшие несколько корпусов, оказались довольно громоздкими, а из-за недостатка технических средств связи и боевого опыта — трудноуправляемыми. В тяжелой обстановке, сложившейся на фронте летом 1941 г., вместо таких объединений стали создаваться небольшие по составу армии без корпусных управлений. В них входили 5—8 стрелковых дивизий, 1—3 отдельные танковые бригады, артиллерийские, инженерные и другие части и подразделения — всего до 60 тыс. человек.

С ростом военно-экономических возможностей страны, дальнейшим насыщением войск военной техникой, созданием людских и материальных резервов, а также с изменением форм и способов ведения боевых действий началось увеличение боевого состава общевойсковых армий. В них включалось значительное количество отдельных частей и соединений, управлять которыми без промежуточного звена становилось все труднее. Поэтому в течение 1942—1943 гг. корпусное звено управления в общевойсковых армиях было восстановлено. В состав армии, как правило, входили 2—3 стрелковых корпуса (6—9 дивизий), пушечный, истребительно-противотанковый, зенитный артиллерийский и минометный полки. В последующем, особенно на завершающих этапах войны, общевойсковая армия, действовавшая на главном направлении, имела обычно 3—4 стрелковых корпуса (до 12 дивизий), 3—4 артиллерийских и минометных полка или артиллерийскую бригаду, отдельный танковый полк и части специальных войск. Численность личного состава армии в среднем составляла 100—120 тыс. человек. В наступательных операциях увеличивалось количество средств усиления, выделяемых общевойсковым армиям.

Стрелковые войска являлись основным родом сухопутных сил и составляли более 60 процентов общей численности их личного состава. За годы войны значительно возросли их огневая мощь, ударная сила и подвижность. Почти половина стрелкового оружия была обновлена. На вооружение поступили новые автоматы А.И. Судаева (ППС-43), станковые пулеметы П.М. Горюнова (СГ-43), карабины образца 1944 г., противотанковые ружья В.А. Дегтярева и С.Г. Симонова.

Основным тактическим соединением стрелковых войск была дивизия. В тяжелой боевой обстановке на фронте в 1941—1942 гг. в качестве тактического соединения временно создавались стрелковые бригады, на формирование которых требовалось меньше времени. Позднее значительную часть бригад переформировали в дивизии.

Организация стрелковой дивизии в ходе войны претерпела существенные изменения. Боевой опыт выявил ряд недостатков штатной организации дивизии довоенного времени. С учетом возможностей военного производства и наличия людских ресурсов для каждого периода войны вырабатывались оптимальные соотношения численности личного состава и количества военной техники. В дивизиях стало больше автоматического стрелкового оружия, артиллерии и минометов, в штат гвардейских дивизий с 1944 г. был введен дивизион САУ. В результате огневая мощь дивизии заметно возросла. Ее возможности в бою увеличились также благодаря усилению состава саперных подразделений, средств связи и автотранспорта.

Стрелковая дивизия имела 3 стрелковых, артиллерийский полки, самоходно-артиллерийский, истребительно-противотанковый артиллерийский и зенитный артиллерийский дивизионы, саперный и учебный батальоны, батальон связи, подразделения обеспечения и тыла. Она обладала достаточной боеспособностью и самостоятельностью для ведения боевых действий.

Всестороннее развитие получили бронетанковые и механизированные войска — основная ударная сила Сухопутных войск. Техническую базу их составляли танки, самоходно-артиллерийские установки и средства моторизации. Количество бронетанковой техники в действующей армии постоянно возрастало: в ноябре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. количество танков и САУ увеличилось в 3,7 раза, а в январе 1945 г. — в 6 раз.

Основным направлением в развитии бронетанковой техники было повышение огневой мощи, броневой защиты и подвижности танков. Установка на них более мощных пушек увеличила их боевые возможности в борьбе с однотипными машинами противника, а также при уничтожении других огневых средств. Опыт войны подтвердил высокую эффективность среднего танка Т-34, составлявшего основу танкового парка частей и соединений. В ходе войны он неоднократно модернизировался. В 1943 г. войска получили танк Т-34, с 85-мм пушкой, а в конце войны был создан танк Т-44.

Осенью 1942 г. вместо тяжелого танка КВ на фронт стал поступать КВ-1С, у которого был несколько уменьшен вес и увеличена скорость движения. В 1943 г. на этом танке была установлена более мощная 85-мм пушка. Советские танкостроители создали новый тяжелый танк ИС-1 с 85-мм пушкой, а затем ИС-2 с более мощной 122-мм пушкой и надежной броневой защитой (до 120 мм). По боевым свойствам он превосходил немецкий танк Т-VI («тигр»). Дальнейшей модификацией тяжелого танка был ИС-3, созданный в конце войны. Танки ИС по праву считались самыми мощными и длительное время состояли на вооружении Советской Армии.

Боевая мощь бронетанковых войск значительно повысилась, когда в действующую армию стали поступать самоходно-артиллерийские установки: легкие (СУ-76), средние (СУ-85, СУ-100, СУ-122) и тяжелые (ИСУ-122, СУ-152, ИСУ-152).

Во время войны совершенствовалась организационная структура бронетанковых и механизированных войск. В тяжелой обстановке 1941 г. пришлось расформировать механизированные корпуса и танковые дивизии и перейти к бригадной и батальонной организации. Эта вынужденная мера была вызвана резким сокращением танкового парка в связи с боевыми потерями. С весны 1942 г., когда в действующую армию в возрастающих количествах стала поступать новая боевая техника, началось формирование танковых корпусов. Их штатный состав осенью 1942 г. включал 3 танковые и мотострелковую бригады, а также корпусные части — всего около 8 тыс. человек, 168 танков8.

Одновременно началось формирование танковых армий смешанного состава. Эти новые объединения были способны в наступательных операциях самостоятельно прорывать вражескую оборону и развивать успех в глубину, а в обороне наносить сильные контрудары на решающих направлениях. Танковая армия обычно включала 2—3 танковых корпуса, стрелковые, иногда кавалерийские соединения и армейские части. Осенью 1942 г. стали создаваться механизированные корпуса. В таком корпусе, как правило, было 3 механизированные, танковая бригады и корпусные части (13,5 тыс. человек, 175 танков). К концу 1942 г. Советская Армия имела 2 танковые армии, около 30 танковых и механизированных корпусов. Наряду с танковыми соединениями и объединениями в действующей армии были отдельные танковые бригады и полки, тяжелые танковые полки прорыва РВГК, придававшиеся для усиления стрелковых соединений при прорыве обороны противника в качестве танков непосредственной поддержки пехоты (НПП).

Опыт применения танковых армий зимой 1942/43 г. показал, что включение в их состав и стрелковых и танковых соединений (обладавших различными боевыми и маневренными возможностями) затрудняло организацию и осуществление взаимодействия, управления и материально-технического обеспечения в операциях. В связи с этим в 1943 г. стали формироваться танковые армии однородного состава (1—2 танковых и механизированный корпуса, артиллерийские и специальные части, тыловые органы). Такие армии успешно использовались для усиления фронтов, действовавших на решающих направлениях. Создание оперативных объединений бронетанковых войск явилось большим достижением теории и практики военного строительства.

В 1943—1945 гг. продолжалось совершенствование организационной структуры крупных объединений и соединений бронетанковых и механизированных войск. В них стало больше танков и САУ; в их состав были включены самоходно-артиллерийские, минометные и зенитные артиллерийские части. В начале 1945 г. в составе действующих фронтов имелось 6 танковых армий, 21 отдельный танковый и механизированный корпус, значительное число отдельных танковых и самоходно-артиллерийских бригад и полков.

Таким образом, насыщение действующей армии танками и САУ, создание крупных танковых и механизированных соединений и объединений значительно повысили ударную мощь и маневренность Сухопутных войск. Это позволило проводить операции с решительными целями, на большую глубину и в высоком темпе. Бронетанковые и механизированные войска стали средством наиболее эффективного решения важнейших оперативных задач.

Главной огневой силой Сухопутных войск являлась артиллерия. Она превосходила артиллерию противника как по боевым возможностям, так и по искусству боевого применения. В ходе войны артиллерийский парк вырос количественно и качественно. С июня 1941 г. по январь 1945 г. в действующей армии число орудий и минометов возросло почти в 3 раза. Увеличивалась скорострельность орудий, возрастал удельный вес пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, орудий и минометов крупных калибров. Перевод на механическую тягу резко повысил маневренность артиллерии. Вместе с тем в некоторых операциях (особенно 1941 — 1942 гг.) войска испытывали недостаток в боеприпасах, из-за чего значительно снижалась эффективность огневого воздействия по противнику.

Улучшение боевых свойств артиллерии достигалось модернизацией имевшихся систем и созданием новых. Большая часть орудий и минометов в годы войны была усовершенствована или разработана заново. На вооружение поступили новая 76-мм дивизионная пушка, 76-мм полковая пушка, 152-мм корпусная гаубица, 100-мм полевая пушка, 160-мм миномет, модернизированные 82-мм и 120-мм минометы и др. Противотанковая артиллерия получила новую 75-мм и модернизированную 45-мм пушки, для борьбы с вражескими танками применялись 76-мм и 100-мм орудия. Рост калибров, использование подкалиберных и кумулятивных снарядов повысили бронепробиваемость.