Возникновение старообрядчества в Тобольской губернии

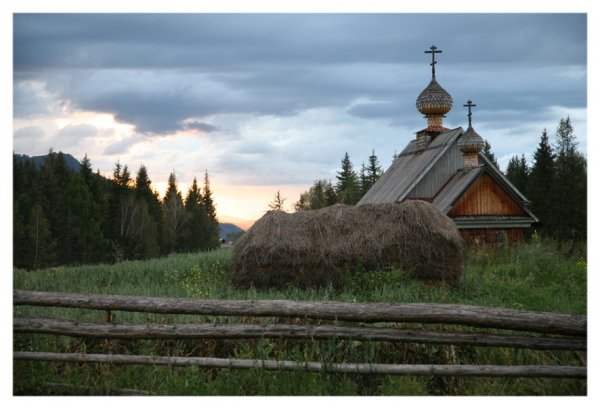

Церковные реформы, проведенные патриархом Никоном в середине XVII века, привели к расколу – отделению части верующих от официальной Православной Церкви. Так возникло старообрядчество, которое на протяжении своей более чем трехсотлетней истории представляло собой неоднородное по организационной структуре социально-религиозное движение.

Основными факторами, способствовавшими распространению раскольничества на территории Тобольской губернии, были слабо развитая административная организация Церкви, низкий образовательный уровень духовенства епархии, усиление связанного с фискальными мерами правительства переселенческого движения и репрессивная политика гражданских и духовных властей по отношению к старообрядцам.

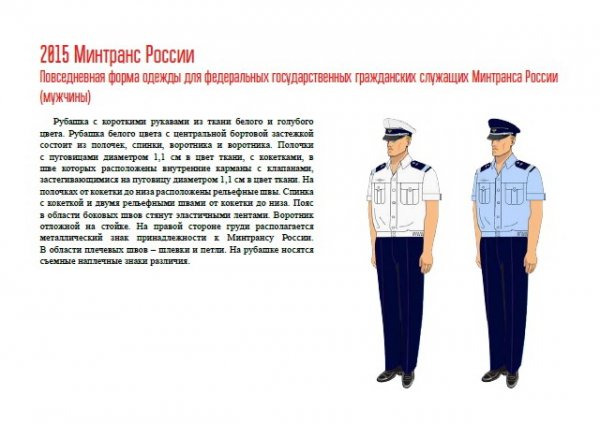

Так, указом от 7 апреля 1685 года для раскольников предусматривались различные меры наказания: от ссылки под строгий надзор в монастыри до «смертной казни жечь в срубе». Лиц укрывавших приверженцев древнего благочестия, разрешалось бить кнутом и отправлять в отдаленные города. Позднее, с 1716 года, распространение старообрядческого учения стало наказываться ссылкой или смертью. Староверы лишались права занимать общественные должности и быть свидетелями в суде против православных. Они должны были носить платье определенного образца. Им разрешалось жить в селениях и городах только при условии платежа двойного оклада.

История сибирского старообрядчества уходит своими корнями в Поморский край и Центральную Россию. Выходцы из этих регионов немало способствовали распространению раскола на территории Тобольской губернии, особенно в южной ее части.

В XVII-XVIII веках Тобольская губерния была включена в «черту оседлости» раскольников. К началу XIX века в Сибири сложился основной костяк старообрядческих течений, толков и согласий. Это, прежде всего, поморцы, часовенные, беспоповцы, бегуны, (странники), молокане, хлысты. Центрами этих согласий стали Ялуторовский, Тюменский и Ишимский округа (уезды).

Отдаленность от русских раскольнических центров вынудила многих сибирских староверов обходится без священников. Службы у староверов- беспоповцев проживающих в основном в Ялуторовском Ишимском, Курганском и Тюменском округах, велись в молитвенных домах и домашних молельнях. Последователи этого направления традиционно ориентировались в своем развитии на уральские старообрядческие центры и относились к наиболее крупному объединению – Екатеринбургскому.

Тюмень, в отличие от Тобольска, и в XVII и в XIX веках продолжала играть важную роль в системе региональных связей старообрядческих общин, являясь центром, через который постоянно поддерживалось общение между объединениями староверов Сибири, Урала и Центральной России.

Старообрядческую оппозицию в Западной Сибири вдохновляло то, что в 1653 году в тобольской ссылке находился один из столпов старообрядческого движения – протопоп Аввакум. Его проповеди, а также религиозные воззрения пропагандистов из Выговской пустыни, появившихся в Сибири в конце XVII – начале XVIII века, обрели в крае благодатную почву.

В истории сибирского старообрядчества немало трагических страниц. Образовавшаяся в 1730 году филипповщина, приверженцы которой были и в Тобольской губернии, являлась главным инициатором «гарей» за веру, но оно не было одним лишь выражением причастности к идее. Главным образом, это была реакция на попытку силового вмешательства государства во внутренний мир человека. Крупнейшее самосожжение произошло в ночь с 6 на 7 января 1679 года в пустыне, находившейся недалеко от Ялуторовска. По разным источникам в ней погибло от 1700 до 2700 человек. Для малонаселенных сибирских мест эта цифра более чем значительна.

Староверы – это та часть общества, которая отказалась перестраивать себя, свои взгляды, религиозный быт и устоявшийся за шесть веков порядок вещей в угоду политическим желаниям правительства. Это люди, которые не потерпели бесцеремонного администрирования духовной жизни и имели мужество отстаивать свою позицию.

Раскольники выдвинули из своей среды немало выдающихся личностей. Говоря о Сибири, нельзя не упомянуть Авраамия Венгерского, Якова Лепихина, Симеона Ключарева, Мирона Галанина.

Старообрядчество как религиозно- нравственная основа мировоззрения сыграло в Западной Сибири определенную роль в формировании предпринимательства. Среди сибирских староверов оказались богатейшие купеческие фамилии: Прасоловы, Аврамовы, Зубаревы, Колмаковы, Пятковы и другие.

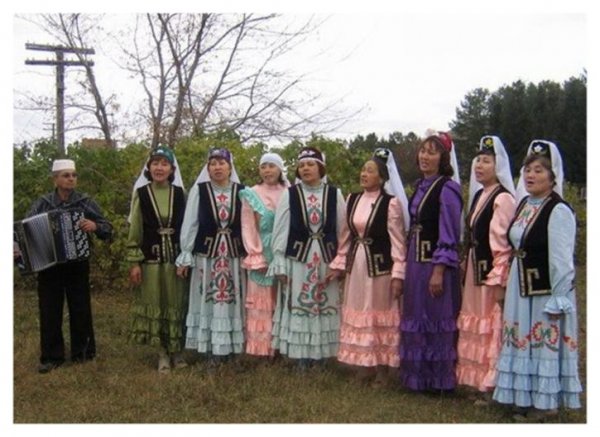

Приверженность древним церковным традициям оказала существенное влияние и на развитие культуры в Сибири, и на облик и ценностные ориентации общества.

Сибирская старообрядческая письменность и книжность, являющиеся феноменом народной культуры, имели также большое значение для просвещения народных масс. Среди сторонников старообрядчества сохранилось то исконно национальное, русское начало, которое свято хранилось и передавалось из поколения в поколение.

Для тех, кто интересуется историей религиозных организации Тюменского края мы подготовили несколько материалов:

Религия в жизни сельских и городских жителей Тюменского края в 1920-е годы;

О церковном быте зауральцев после революции ;

Об изъятии церковных ценностях в Тюменской губернии;

О возникновении старообрядчества в Тобольской губернии;

Об истории Тобольской епархии ;

О Тобольской духовной семинарии;

О конфессиональном и этнокультурном разнообразии Тюменской области;

О религии в быту жителей западносибирских городов XIX века ;

О религиозных верованиях жителей Пура ;

Об институте Астана у сибирских татар;

Об Исламе в Тюменской области в советский период;

Об истории развития протестантских общин в Тюменской области ;

Религиозные конфессии в Тюменской области в послевоенное время;

Евреи в Тобольской губернии XIX века;

Антисемитизм в Тюменском крае в 1920-х годах .