Свадьба у казахов: до революции и в советское время

Опубликовал: zampolit, 27-05-2018, 09:11, Путешествие в историю, 1 270, 0

Обширный этнографический материал о формах брака у казахов и связанных с ними различных обычаях и обрядах, которые содержат порой древние пережиточные элементы, позволяет понять сложную и длительную историю развития казахской семьи.

Браку у казахов до Октябрьской революции 1917 года предшествовали сватовство и договоренность о размере калыма. Несовершеннолетние дети вступали в брак по воле родителей или старших родственников, желание совершеннолетних нередко не учитывали.

До начала официальных переговоров о сватовстве обе стороны старались собрать сведения о женихе, невесте, их семьях, материальном положении и условиях жизни. Зачастую устраивались предварительные смотрины девушки. Если в результате подобной «разведки» выяснялась взаимная склонность невесты и жениха, то отец последнего мог послать доверенных лиц (жаушы), чтобы сделать официальное предложение.

В случае согласия отца невесты на брак, доверенные лица возвращались, получив в подарок халаты, так называемые шеге шапан. После этого в семью невесты направлялось от 3 до 30 сватов со стороны жениха, во главе которых стоял близкий родственник или же отец жениха. Сваты вели переговоры о размерах калыма, сроках его выплаты, о приданом, расходах на свадьбу и времени свадьбы.

Обоюдное согласие закреплялось чтением молитвы, так называемым ак бага. Затем все сваты отпивали воду из деревянной чаши (аяк), а главный сват со стороны жениха сообщал о количестве скота, подаренного в честь сговора (бата аяк) семье невесты.

До принятия казахами - мусульманского вероисповедания договор сторон о предстоящем браке сопровождался следующим обрядом; в жертву приносился баран, затем деревянную чашу наполняли артериальной кровью животного (бауыздау кан) и тут же преподносили ее приехавшим в аул невесты главным сватам (бауыздау куда), которые одновременно макали в нее пальцы (в отдаленные времена острые концы своих пик), а затем один за другим отпивали еще не остывшую кровь. Считалось, что клятвопреступника покарают священная кровь жертвенного животного и пика оскорбленного. Такие обряды давно исчезли.

В честь засватанной невесты ее отцу преподносили специальный подарок, так называемый каргыбау (ошейник) или уштагар, означавший, что дочь засватана. Лишь после этого договаривающиеся стороны официально считались сватами. В ознаменование этого события они съедали специальное блюдо (куйрык-бауыр) из свежесваренного курдючного сала и печенки. Взаимное угощение сватов символизировало установление родственных отношений обеих сторон на долгие годы. При этом приговаривали: «Зять на столетия, а сват на тысячелетия» (куйеу жуз жылдык, куда мын жылдык).

Во время пиршества в честь завершения сватовства женщины — родственницы невесты по обычаю подвергали сватов различным испытаниям: заставляли петь, играть на музыкальных инструментах, рассказывать легенды. В случае отказа сваты должны были откупаться подарками (кэде).

Перед отъездом каждый из сватов получал подношение (кuim). Если среди них не было отца жениха, то ему обязательно передавали в подарок хорошего верхового коня или взрослого верблюда, покрытого большим ковром (калы kiлем).

Через некоторое время отец невесты наносил ответный визит, чтобы познакомиться с семьей жениха. Ему показывали животных, выделенных для уплаты калыма. При этом одну овцу передавали пастуху, одну лошадь — табунщику. Кроме того, еще одно животное оставляли за смотрины жениху (корiмдiк).

Незадолго до свадьбы калым вносился почти полностью, тогда же жених наносил первый официальный визит невесте (урын бару), во время которого будущие супруги, как правило, встречались впервые. Случалось, что эта встреча предотвращала неравный и неудачный брак. Казахский термин урын происходит, возможно, от древнетюркского слова urun (приникать, прижиматься). Существует древнетюркское выражение: «Если найдешь милосердного, прижмись к груди». Господствовавшее до сих пор мнение некоторых авторов о первом визите жениха как о тайной встрече не соответствует подлинному смыслу и значению обряда урын бару.

Родители жениха и невесты тщательно готовились к проведению этой встречи. Свиту жениха (из пяти или шести человек) возглавлял опытный дружка (куйеу жолдас). Семья жениха одаривала будущих родственников множеством подарков. Для свиты жениха в ауле невесты ставили особую юрту, которую постоянно окружала молодежь. У родственников невесты на следующий день устраивали традиционный вечер кыз кашар.

К концу вечера замужние женщины, несмотря на сопротивление сверстниц невесты, уводили ее в отцовский дом, где заранее была приготовлена постель для молодых. Затем несколько молодых женщин (женге — жены старших братьев и старших родственников невесты) приводили жениха. При этом они получали от него подарок за приглашение (куйеу шакыру). Другие женщины бросали под ноги жениха длинный шест для поднятия купольного круга юрты (бакан), натягивали перед ним веревку для привязи жеребят, создавая на его пути искусственные препятствия. По народному поверью, эти предметы были священными, поэтому через них нельзя было перешагивать, а в данном случае и обходить их не полагалось. Поэтому жених давал женщинам выкуп (подарки), и они постепенно убирали препятствия с его пути. Пожилая женщина, открывавшая дверь юрты отца невесты, получала за услугу особый подарок (есIк ашар). В самой юрте жениха встречала мать невесты. Она помогала ему подлить жир в очаг (отка май кую), а затем подавала в чашке какой-либо молочный напиток под собирательным названием «ак» (белый). Совершив эти обряды и пожелав счастья молодым, будущая теща уходила за ширму к своей постели.

Затем молодые женщины, сопровождавшие невесту, получив от жениха подарки за то, что приоткрывали занавеску (шымылдык ашар), готовили постель (тосек салар), позволяли жениху пожать руку невесты (кол устатар) или погладить ее по волосам (шаш сипатар), оставляли молодых наедине. В эту ночь жених и невеста могли до утра сидеть и любоваться друг другом, разговаривать шепотом, даже спать рядом, но не имели права на интимную близость. Рано утром, еще до пробуждения будущих тестя и тещи, жених должен был уйти в свою юрту.

После этой традиционной имитации первой ночи жених мог тайно встречаться с невестой (калындык ойнау) вплоть до самой свадьбы. Иногда случалось так, что вопреки обычаям они начинали супружескую жизнь.

Если свадьба расстраивалась после официального визита жениха по воле отца невесты, бии присуждали ему лишь долю внесенного стороной жениха калыма.

После первой официальной встречи жениха и невесты обе стороны начинали готовиться к свадьбе. Отец жениха отдавал последнюю долю калыма, отправлял определенное количество скота для свадебного пира (той малы) и те части свадебной юрты (войлоки и др.), которые предусматривались условиями сватовства. Родители невесты в свою очередь готовили основную часть свадебной юрты, свадебный головной убор (саукеле) и др.

Получив приглашение, жених отправлялся на свадебный пир, который устраивала семья невесты (узату тойы). Свиту жениха возглавляла его мать. Сопровождавшие жениха везли какой-либо ценный подарок матери невесты, символизирующий плату за ее молоко (саут акы), а также ткань, которую раздавали гостям на свадьбе в виде лоскутков (жыртыс), и много мелких вещей и денег.

До начала свадьбы устанавливали свадебную юрту (отау). Женщины, принимавшие участие в установке юрты, получали от матери жениха подарки за помощь при поднятии купольного круга (шанрак кетерер), за покрытие юрты войлоками (отау жабар) и за ее осмотр (отау корIмдIк). В честь установки свадебной юрты приносили в жертву барана и его мясом угощали всех женщин. В юрте готовилось брачное ложе, на котором молодые должны были провести первую супружескую ночь.

Свадебная юрта включалась в приданное, что принято рассматривать как пережиток матрилокального брака. Однако в Казахстане половину кошемного покрова, купольный круг (шанрак) и дверные косяки (босага) для свадебной юрты всегда готовил отец жениха. Очевидно, это делалось для того, чтобы впоследствии муж мог считаться законным хозяином свадебной юрты. Недаром, видимо, сложились выражения: «Смотри на шанрак», «Чей шанрак?» и др. Думается, что эти обряды были связаны уже с господством патриархальных отношений.

И на этот раз инсценировалась борьба за невесту, создавались всевозможные искусственные препятствия, которые устранялись за выкуп. Теперь свидание молодых происходило наедине в свадебной юрте и по сути дела служило началом супружеской жизни. Если невеста оказывалась нецеломудренной, жених мог отказаться от нее. В XVII — XVIII вв. дружки в таких случаях распарывали живот у коня, разрубали седло и рвали одежду жениха, что означало решительный отказ от свадьбы. Оскорбленный бесчестием отец мог приговорить и дочь, и человека, лишившего ее девственности, к смерти. Подобные крайние меры в начале XIX в. предпринимались уже очень редко, а к концу века в большинстве случаев на отца невесты налагались различные штрафы (айып) за плохое воспитание дочери.

Во избежание подобных позорных явлений казахи строго следили за поведением девушек. Недаром народная поговорка гласила: «Запрет девице от сорока семей» (кызга кырык уйден тыю). Если невеста оказывалась девушкой, обе стороны приступали к организации свадебного пира, на который приглашались многие соседние аулы.

После обильного угощения устраивались различные национальные игры, борьба и состязания бегунов (бэйге). В бедных семьях подобные пиршества организовывались скромнее. Сразу же после бэйги исполнялась обрядовая песня жар-жар. Джигиты поздравляли и утешали невесту, а она в свою очередь выражала сожаление, что оставляет родной очаг, родные места, родственников и т. д.

Накануне отъезда к жениху невеста с подругами обходила всех родственников, прощалась с их очагом (кыз танысу) и получала от них в качестве памятных подарков ковры, халаты и различные украшения. В далеком прошлом в таких случаях ее носили из юрты в юрту на ковре. К вечеру в отцовской юрте совершали обряд венчания (неке кыю) по мусульманскому обычаю.

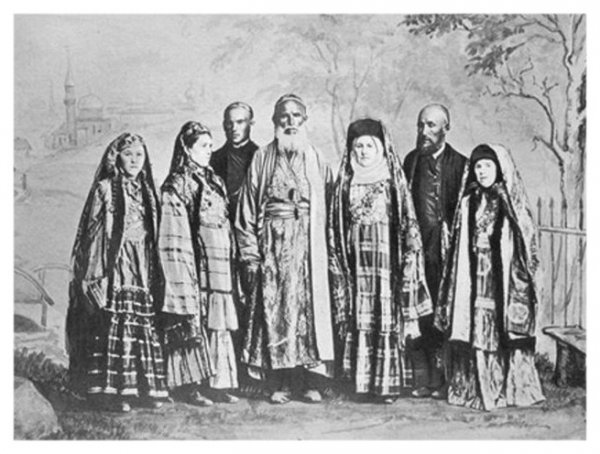

В день отъезда невесты сватам показывали приданое, разбирали свадебную юрту, готовили свадебный караван к отправке и преподносили подарки сватам, жениху и невесте. Затем в отдельной юрте невесту переодевали в костюм молодухи. На голову ей надевали свадебный головной убор (саукеле) с особым покрывалом (желек), в котором она должна, приехать в аул жениха. По покрывалу молодуху обычно узнавали среди других женщин и спрашивали друг друга: «Не это ли молодуха с красиво развевающимся покрывалом?». Это выражение нередко употреблялось и в ироническом смысле по отношению к некоторым кокетливым женщинам в годах.

Снарядив праздничный свадебный караван невесты, ее отправляли в путь в один из «счастливых» дней недели, т. е. не во вторник и пятницу, считавшиеся тяжелыми днями для любого путника. Сопровождали ее мать, невестка (женге— жена старшего брата) и несколько близких родственников.

Невеста со своей женге останавливалась у аула жениха, а остальные гости въезжали в аул, где женщины тут же принимались разбирать приданое и устанавливать свадебную юрту. Навстречу невесте выходили молодые женщины и девушки и вели ее пешком, прикрывая свадебной занавеской (шымылдык), чтобы ее не увидели старшие родственники жениха.

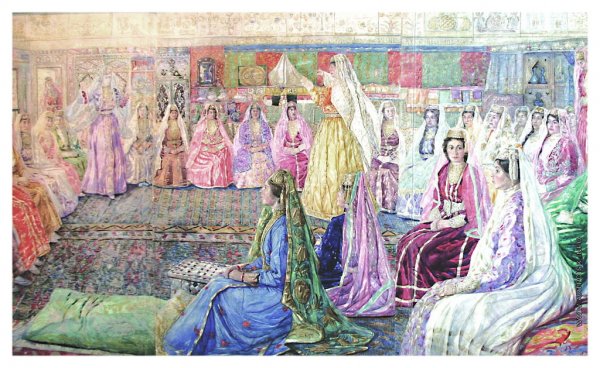

До начала свадебного пира (уйлену тойы) проходило торжественное знакомство невесты с родственниками жениха — бет ашар. В юрту жениха, где собирались наиболее уважаемые люди аула, приводили невесту в полном свадебном наряде; свекровь помогала ей подливать жир в очаг. После этого церемониала джигит-импровизатор начинал традиционную бытовую песню — бет ашар. В ней говорилось, что невестка должна уважать мужа, его родителей и всех родственников, не сплетничать, с почтением относиться к народным обычаям и традициям, честно трудиться. Вслед за тем невесте представляли родственников будущего мужа, каждому из которых она должна была поклониться. В ответ на это близкие родственники объявляли о своих подарках новой семье.

После свадебного пира родственников невесты одаривали и провожали домой. Через некоторое время невесте в место саукеле надевали женский головной убор (жаулык или камешек) и этим приобщали ее к группе замужних женщин. После рождения первого ребенка поверх жаулыка в торжественных случаях накручивали тюрбан (кундIк) из белой бумажной ткани, что свидетельствовало о переходе женщины в следующую «возрастную группу».

Согласно обычаям, молодая женщина до рождения первого ребенка не имела права посещать своих родителей (торкIн). После рождения ребенка она в сопровождении мужа с подарками для родственников обязана была поехать со своим первенцем к родителям (торкiн-деу). Во время их посещения отец молодой матери или ее брат должны были выделить ей особый надел (enui). Этим визитом завершались все обычаи и обряды, связанные с бракосочетанием.

Вкратце остановимся на некоторых обрядах, неоднократно повторявшихся на всех этапах сватовства и свадьбы.

Очень популярным был обряд осыпания (шашу) молодых, выполнявшийся как в ауле невесты, так и в ауле жениха женщинами почтенного возраста. Осыпали обычно сушеными сырками (сыкпа), жареным хлебом (бауырсак), конфетами, сушеными фруктами, сахаром и мелкими монетами, произнося при этом самые лучшие пожелания молодым. Судя по выражению «нур жаусын» (пусть свет с небес прольется на тебя), часто произносившемуся при выполнении этого обряда, он больше всего тяготеет к космогоническим поверьям. Осыпание как бы олицетворяет льющийся на молодых дождь, что, по поверью, должно принести им счастье.

Во время первого официального посещения женихом невесты и свадебного пира как в ауле жениха, так и в ауле невесты сотни метров различной ткани разрывали на лоскутки и раздавали присутствующим. Согласно магическим представлениям, лоскут (жыртыс) приносил счастье тем, кто хранил его как реликвию.

Во время сватовства и свадьбы с женихом и невестой общались только люди, живущие счастливой семейной жизнью, а также многодетные женщины. Считалось, что это принесет молодым счастье и многочисленное потомство. Особенно остерегались участия в свадьбе бездетных женщин. Все приведенные выше обряды связаны с так называемой синдиасмической (по сходству и подобию) магией.