Пуровский район в послевоенные годы

Опубликовал: zampolit, 20-01-2018, 17:47, Путешествие в историю, 1 123, 0

Вскоре после войны бывали случаи, когда награды находили солдат-героев уже дома, на пуровской земле. Например, официальное письмо председателя окружного исполкома Броднева на имя председателя Пуровского исполкома райсовета Шушакова от 12 марта 1946 года гласило: «Направляя при этом медаль «За боевые заслуги» за № 2050791 и удостоверение № 031564 на имя Филиппова Григория Михайловича, поручаю вам вручить ее награжденному. Протокол вручения медали и анкету, заполненную награжденным и заверенную исполкомом, немедленно вышлите в спецсектор окрисполкома».

Представляя людей к правительственным наградам за работу в тылу, руководство района обязано было каждому из них давать характеристики. В этих характеристиках отмечались те качества и достижения, которые в годы войны считались наиболее достойными.

Вот пример такой характеристики:

«Товарищ Канев — бригадир оленстада, 1897 г. р., высококвалифицированный оленевод, любящий свое дело. Дисциплинированный работник, в прошлом — батрак. По национальности — зырянин. В совхозе работает с 1935 года. Вначале — пастухом, а затем бригадиром. За период Великой Отечественной войны работал бригадиром стада № 3. Проявил самоотверженность в тундре, в труднейших условиях перехода и освоения новых территорий, куда был переведен за эти годы совхоз в Приуральский, а затем в Пуровский, перевел стадо с наименьшими утратами. В деле выпаса и сохранения поголовья оленей также проявил и проявляет самоотверженность в тундре, не считаясь со временем и затратой сил. В 1941-1942-1945 гг. план сохранения взрослого поголовья по бригаде № 3 выполнил на 100-94-100 процентов и выше. Дал прирост поголовья за 1945 год — 138 голов. Награжден почетной грамотой окружного комитета ВКП(б) и окружного совета Ямало-Ненецкого округа за работу в 1941 году».

После войны в самом тяжелом положении оказались колхозники. Не были исключением и жители далекого от главных магистралей и больших городов северного Пуровского района. Напряженный труд непосредственно в сельском хозяйстве, на рыбодобыче или в охотничьих угодьях, дополнялся обязанностями выполнять и транспортные повинности перед государством, а порою районное начальство подавало принципиально новые, неожиданные команды.

Так, в 1946 году возник конфликт между колхозниками и руководством района, суть которого состояла в том, что руководство обязало колхозы обеспечить дровами суда Нижне-Иртышского речного пароходства (НИРПа), которое занималось завозом грузов на Ямальский Север, в том числе и для Пуровского района. За колхозы вступилась окружная власть. Дело разрешилось письмом окружного исполкома Пуровскому, где, в частности, было сказано:

«В хозяйственных делах колхоза исполкомам райсовета не предоставлено право «обязывать» колхозы. В данном случае надо было обязать капитана парохода Загоскина привлечь рабочую силу колхозов для заготовки дров на договорных началах с правлениями колхозов, а не путем безапелляционной команды в адрес колхозов.

По отношению колхозов вы как орган государственной власти могли или просить правления колхозов выделить необходимое количество колхозников для заготовки дров на договорных началах, или рекомендовать им проведение этих мероприятий, поскольку они являются необходимыми и экономически выгодными для колхозов. Впредь подобное командование колхозами, как противоречащее их уставу, прекратить».

В рукописи М.М. Броднева (1965 год) отмечалось: «Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 930 от 30 апреля 1945 года «Об оказании помощи колхозам и населению Ямало-Ненецкого национального округа» была установлена система материальной заинтересованности колхозов в развитии оленеводства. За сохранение и выращивание телят оленей до пятимесячного возраста пастухам выдавался каждый третий, а бригадирам каждый пятый теленок из выращенных сверх 65 от каждой сотни маток. За сохранение в течение года взрослого поголовья пастухам выдавался третий, а бригадирам каждый пятый олень, сохраненный сверх 90%, от поголовья оленей, закрепленных за бригадой, при условии выполнения бригадой установленного плана делового выхода молодняка. Колхозам, выполнившим план развития оленеводства, разрешалось оленей, выращенных сверх годового плана, выдавать колхозникам на трудодни».

Но в 1947 году власти округа в лице секретаря окружной парторганизации Зенкова и будущего автора рукописи, а тогда председателя окрисполкома Броднева вынуждены были под грифом «секретно» подать «Докладную записку «О положении местного населения Ямало-Ненецкого национального округа» на имя секретаря Тюменского обкома Чубарова и председателя Тюменского облисполкома Кошелева.

В записке говорилось о том, что доходы большинства колхозников не обеспечивали прожиточного минимума. Представители округа писали, что колхозники-северяне, не имея посевов зерновых, основные доходы получали не в натуральной, а в денежной форме за сданную государству рыбу и пушнину. В 51 из 88 колхозов округа средний доход на одно хозяйство составлял менее 3500 рублей в год, в то время, как только на нормированные пайковые продукты средняя по величине семья должна была ежегодно расходовать 6000 рублей. Это означало, что семьи не могли полностью выкупить даже нормированных продуктов и голодали. Семьи, имевшие оленей, вынуждены были забивать оленей и, сократив стадо, лишались возможности кочевать, а 32,5% семей коренных жителей, не имевших личных оленей, попадали в особо трудные условия (особенно суровой полярной зимой).

Авторы докладной записки обращали внимание на то, что с 1935 года приемная цена на пушнину осталась без изменения, а стоимость продуктов и других товаров повышалась три раза. В результате этого в 1940 году на одну шкурку песца охотник мог купить 43 кг муки, а после 16 сентября 1946 года — только 20 кг. Соответственно сливочного масла — 7 и 2 кг. При этом охотник в таежной зоне добывал в среднем за год — 6-7 песцов (что было эквивалентно всего лишь 120-140 кг муки).

После введения новых цен 16 сентября 1946 года при среднем улове на одного рыбака в 3 тонны средний годовой заработок рыбака-колхозника стал равен примерно 2000 рублей, что составляло только треть минимальной суммы, необходимой его семье (включая жену — хозяйку чума и еще двух иждивенцев — малого ребенка и старика) на пропитание.

Прошло два года. В служебной записке инструктора Управления проверки советских органов Совета министров РСФСР Фомина от 13 апреля 1949 года также было отмечено, что «в ряде колхозов затраты на орудия лова превышают доходность от рыбодобычи» и что «прожиточный минимум колхозной семьи в 4-5 человек составляет в год примерно 6-7 тысяч рублей, а доходная часть такой семьи не превышает 2-3 тысяч рублей в год». Инструктор писал, что «для ликвидации указанного разрыва и создания стимула для развития рыбного промысла в колхозах необходимо повысить приемочные цены на рыбу и пушмехсырье в 2-3 раза».

Председатель окрисполкома М.М. Броднев в инструктивном письме председателям райисполкомов признавал, что по-прежнему «...лов рыбы для сдачи ее рыбозаводам по государственным приемным ценам нерентабелен».

При этом по причине бедности населения на торговых складах нарастало затоваривание сливочным маслом, тушенкой, грубошерстными тканями. В то же время очень многих товаров не было в продаже из-за отсутствия завоза: хлопчатобумажных тканей, швейных игл, наперстков, фонарей, бисера, листового табака, молочных продуктов, яиц, свежих овощей, валенок средних размеров и многого другого. Хлеб в 1948 году продавался по спискам, при этом двадцать процентов населения хлебом не обеспечивалось вообще.

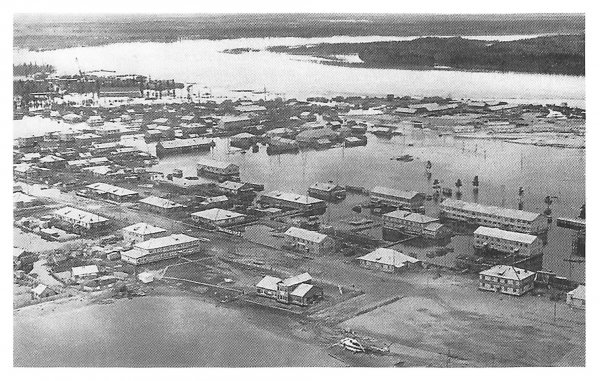

Первые полтора десятка лет границы территории района несколько менялись и уточнялись. В 1946 году район занимал территорию 100600 км2. В том числе водой было занято 9760 км2.

На 1947 год население Пуровского района составляло 2545 человек. В том числе коренного населения было 1940 человек (76,5%): ненцев — 1630, хантов —11, селькупов — 180, зырян — 125. Татар насчитывалось 48, русских — 518.

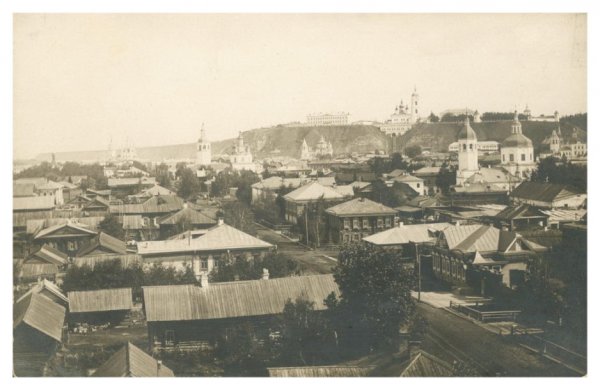

В районе имелось восемь населенных пунктов: Тарко- Сале, Уренгой, Самбург, Пяси-Надо, Ивай-Сале, Вэнга- пур, Харампур, Халесовая. Нижнепуровский сельсовет занимал территорию 23924 км2 с населением 908 человек. Из них 712 человек были коренной национальности. Здесь базировались два колхоза, рыбозавод и оленсовхоз. Тарко-Салинский сельсовет занимал 34330 км2, на которых проживало 558 человек, имелся рыбозавод и оленсовхоз. Верхне-Пуровский сельсовет занимал площадь 42346 км2, на которых проживал 741 человек, в том числе коренной национальности — 706 человек. Здесь было два колхоза.

Система управления Пуровским районом в рассматриваемый период была стандартной. В обществе (и не только российском, но и в других странах) по инерции ее до сих пор принято называть Советской властью. Существовал районный комитет ВКП(б), районная прокуратура, районный суд. На периоды в пять лет избирались депутаты районного Совета депутатов трудящихся. В перерывах между сессиями Совета депутатов, проходивших примерно раз в полгода, работал районный исполнительный комитет советов депутатов трудящихся и его функциональные подразделения — районные отделы: внутренних дел, образования, здравоохранения, социального обеспечения, земельный, финансовый и т.д. На территории района на местах действовали в качестве низовых подразделений сельские советы.

В 1947 году в состав Пуровского районного Совета депутатов трудящихся было избрано 25 депутатов. Его национальный состав выглядел так: ненцев — 12, русских — 12, коми — 1. По степени образования депутаты были: с высшим образованием — 1, со средним — 5, с начальным — 13, неграмотных — 6. Девятнадцать депутатов были членами ВКП(б), шесть — беспартийными.

В составе сельских советов было 28 депутатов (в Таркосалинском — 10, в Верхне-Пуровском и Нижне-Пуровском — по 9. Из них русских — 9, ненцев — 15, коми — 1, селькупов — 3).

Информационный отчет об организационно-массовой работе исполкома Пуровского райсовета депутатов трудящихся за 1950 год, во-первых, констатировал, что за период после выборов в конце 1947 года из района по разным причинам выбыла почти половина депутатов (12 из 25). Депутатская деятельность по-прежнему вызывала серьезные нарекания. Отчет гласил: «...депутаты районного совета не имеют тесной связи с избирателями и в течение истекшего года не отчитались о своей работе перед избирателями».

Исполнительный комитет в течение года обсуждал 175 вопросов, из числа которых наиболее часто рассматривались вопросы о назначении государственного пособия многодетным и одиноким матерям. Нельзя не оценить, что это обсуждалось пятьдесят один раз.

На втором месте по вниманию были бюджетно-финансовые проблемы. Далее по мере убывания стояли вопросы о народном образовании и колхозном строительстве, об оленеводстве, здравоохранении и торговле, о животноводстве и пушных заготовках. Прочие аспекты жизни района рассматривались лишь по одному-два раза.

Успешно обстояли дела в районе с заготовкой пушнины. Силами ста девяносто трех охотников и четырех их учеников в районе было добыто 760057 шкурок пушных зверьков, и план, таким образом, оказался выполнен на 111,2%. Торговля в районе в первые послевоенные годы осуществлялась пятью торгово-заготовительными пунктами: в Ивай-Сале, Самбурге, Уренгое, Харампуре и Халясовой, а также в Тарко-Сале она велась непосредственно рыбкооперацией. Всего в районе было девять магазинов, а также один мясорыбный ларек и один — керосиновый.

В 1948 году значительную часть национального округа охватила эпидемия тифа. В связи с этим было запрещено движение из Пуровского района нартовым путем в западном и северо-западном направлении, т.е. в Надымский и Ямальский районы.

Сеть медицинских учреждений к 1950 году в районе выглядела следующим образом:

1. Районная больница в пос. Тарко-Сале на 15 коек.

2. Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Харампур на 2 койки.

3. Фельдшерские пункты в поселках:

а) Халесовая,

б) Ивай-Сале,

в) Пясинадо,

г) Самбург,

д) Самбургский оленсовхоз,

е) Таркосалинский оленсовхоз,

ж) Уренгой.

Показатели работы медучреждений за 1950 год были такими.

Статистика по больнице:

1. Амбулаторных посещений 3949;

2. Посещений на дому 1051;

3. Койко-дней в больнице 4033;

4. В том числе родильных 270;

5. Принято родов 31;

6. В т.ч. корен, национальности 2;

7. Заболеваний трахомой 2;

8. Заболеваний чесоткой 2.

Статистика по периферийным медпунктам:

1. Амбулаторных посещений 5320;

2. Посещений больных на дому 2381.

Среди недостатков в работе медучреждений были заселенность районной больницы медицинскими работниками, для которых не имелось ни собственного жилья, ни общежития. Среди минусов были также отсутствие собственного рабочего места, инструментария и медсестры для зубного врача и нехватка квалифицированных санитарок. В большинстве медпунктов на периферии трудилось только по одному медработнику, что затрудняло возможность выездов в тундру. Общим недостатком было отсутствие ассигнований на транспорт для выездов в тундру по плановой работе.

22 декабря 1950 года Совет министров СССР принял постановление (№ 5010) «О мерах помощи Ямало- Ненецкому и Ханты-Мансийскому национальным округам Тюменской области в хозяйственном и культурном строительстве». Согласно постановлению Министерству здравоохранения СССР разрешили организовать бесплатный отпуск медикаментов по рецептам коренному населению.

На 1950 год в районе имелось пять школ. Из них одна — в Тарко-Сале — была семилетней. При каждой школе имелся интернат для детей коренной национальности. Не хватало учителей. По этой причине Харампуровская школа начала учебный год только 4 октября.

В 1949-1950 учебном году в школах района обучалось 234 ребенка, хотя всего детей школьного возраста по району было учтено 409 человек. Таким образом, закон о всеобуче не выполнялся. Считалось, что причиной этого являлась «плохая постановка массово-разъяснительной работы среди родителей коренного населения», а также то, что интернаты не могли вместить всех, подлежащих обучению.

Как и по всему национальному округу, тогда в школах района наблюдался отсев учащихся без уважительных причин, особенно после четвертого класса. Дети либо убегали сами, либо их забирали родители, рассудив, что в хозяйстве они будут полезнее и усвоение навыков оленеводства, охоты и рыбалки будет детям полезнее, чем продолжение учебы в школе. Тем более что условия содержания детей в интернатах по-прежнему вызывали у родителей законную жалость.

В 1949-1950 учебном году все школы района работали по программам, утвержденным Министерством просвещения РСФСР. По оценке руководителей программный материал выполнялся всеми учителями полностью. При этом из 234 учащихся неуспевающими оказались только 26 школьников.

Во всех школах работали кружки (литературный, хоровой, физкультурный, вышивально-рукодельный и т.д.), которые посещались 172 учащимися. В каждой школе работала пионерская организация. При Таркосалинской школе имелась ученическая комсомольская организация и ученический комитет. Проводились различные беседы на политические темы: о международном положении, о стройках в СССР и т.д., проводились занятия по внеклассному чтению.

Актуальной была санитарно-просветительная работа в школах. Здесь из числа учащихся выбирались санитары, которые следили за чистотой, проводились беседы о внешнем виде, гриппе, гигиене волос.

Существование учителей было трудным. Не у всех имелись сносные жилищные условия. Так, четыре молодых учителя ютились в комнатке площадью 15 м2. Один преподаватель с семьей из семи человек, в числе которых было четверо детей, занимал только две комнаты, при этом одна из них была совсем крохотной. Директор Таркосалинской школы жил в избушке, а технические работники вообще ютились где придется.

Фактически не имея возможности помочь учительской массе материально, власти периодически поощряли отдельных учителей морально. Так, в 1950 г. в связи с двадцатилетием Ямало-Ненецкого округа была награждена Айваседо Александра Яковлевна — учительница Халесовинской начальной школы Пуровского района.

Нужно сказать, что в послевоенный период жилищные условия были очень тяжелыми для подавляющего большинства населения СССР, и жители Пуровского района, в том числе и учителя, просто не были исключением. Но кроме стесненности в жилье, учителя чувствовали на себе невнимание сельсоветов и колхозов, где они работали. Их плохо снабжали продуктами, промтоварами, дровами и керосином. Все это приводило к тому, что педагоги, как правило, были настроены дождаться окончания срока трудового договора и выехать из района.

Как мы уже отметили, народное образование в Пуровском районе к 1951 году было представлено пятью школами-интернатами. В Халесовой, Харампуре, Самбурге и Пяси-Надо имелись начальные школы, в Тарко- Сале находилась семилетняя школа.

Ни в одной школе не было физкультурных залов, пионерская комната имелась только при Тарко-Салинской семилетке. Из-за отсутствия свободных классов не были организованы кабинеты физики и биологии. При этом по оценкам райисполкома все школы, кроме харампурской, вполне отвечали предъявлявшимся требованиям.

Нужно отметить, что в этот период положение Пуровских интернатов по части обеспечения воспитанников бельем и летней одеждой было гораздо благополучнее средней картины по национальному округу. Но не всем доставалась верхняя зимняя одежда и обувь. Особенным дефицитом были пальто. Не было в интернатах культурного и спортивного инвентаря. Единственное исключение составляла Харампурская школа, где имелось четыре пары лыж. Койками воспитанники были обеспечены только наполовину. Это означало, что все они спали по двое на каждой кровати.

В районе не выполнялся закон о всеобщем семилетием образовании, главной причиной тому было отсутствие интерната в поселке Пяси-Надо, где из 79 детей, проживавших в ивайсалинской тундре (колхоз «Красный рыбак»), было охвачено школой только 5 человек, а 74 совершенно не учились. Харампурская школа-интернат располагалась в двух комнатах дома, принадлежавшего Тазовскому рыбозаводу. Здесь в более чем стесненных обстоятельствах дети спали, готовили пищу, питались и учились. Из-за недостатка помещения из 56 детей, подлежавших обучению в этой школе, учились только 18, да и то занятия проводились в две смены.

Учителя не имели возможности обучаться заочно, поскольку выезжать из района на Большую землю было крайне сложно и дорого. В районе не проводились заседания кустовых учительских объединений из-за большой отдаленности школ друг от друга. Учительские совещания в течение нескольких лет не организовывались, поскольку окружные власти не отпускали на это финансовые средства.

Как было эмоционально отмечено в «Справке о работе Пуровского районного совета д.т. Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области» за 1950 год: «На это округ средств не отпускает, обычно радирует, что совещание проводится без расхода средств. Но ведь это не южные края, где расстояние от райцентра 10-20 км, а у нас школы стоят от райцентра на 200-400 км. Разве здесь возможно провести учительское совещание без наличия на это средств?»

В послевоенный период по-прежнему проводилась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности. В районе на 1950 год власти насчитывали около восьмиста человек взрослых, подлежавших обучению органами ликбеза. Исполком райсовета создавал передвижные школы-ликбезы, которые ежегодно рапортовали об обучении азбучной грамоте от десяти до тридцати человек.

Пересчет, произведенный к лету 1950 года, показал, что в районе насчитывается 1074 человека неграмотных и малограмотных. Необходимо знать, что малограмотными считались обычно те, кто умел лишь написать печатными буквами свои имя и фамилию (фамилия, род, по-ненецки — «еркар»).

Работа с неграмотными проходила исключительно на факториях. Ликвидировавшие неграмотность назывались ликвидаторами или культармейцами. В мае были созданы две передвижные школы ликбеза. Организаторы ликбеза отмечали, что основными препятствиям их деятельности являются: а) кочевой образ жизни коренных жителей и отдаленность групп населения друг от друга и б) отсутствие людей, которые могли бы вести работу непосредственно в тундре. Культурно-просветительная работа состояла в лекционной пропаганде и обучении взрослых неграмотных. Всегда малооплачивавшаяся работа в сфере образования и культуры в послевоенный период на Крайнем Севере слабо привлекала кадры. Их не хватало. Самбургский сельский клуб половину времени не действовал из-за отсутствия работника, по той же причине совершенно не работала Пясинадинская изба-читальня. Тем не менее, в клубных учреждениях силами лекторов-общественников была прочитана 21 лекция, проведено 138 бесед, самодеятельные коллективы поставили 14 концертов.

На фактории Халесовая и на участке Пясинадо были организованы красные уголки, выпускались «Боевые листки», организовывались игры в шашки, шахматы, домино. Средств на приобретение чего-либо в 1950-м году учреждениям культуры отпущено не было. И, как констатировал райисполком, обеспечение инвентарем клубов, изб-читален и Красных чумов оставалось слабым.

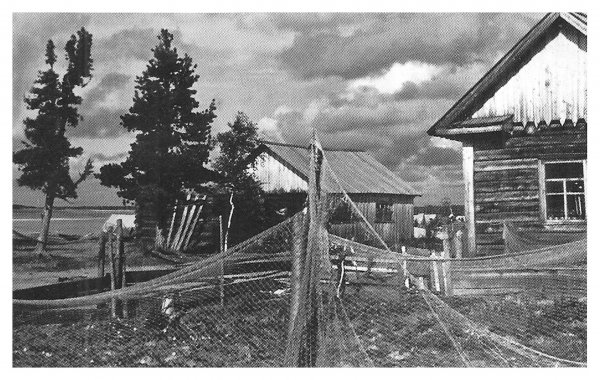

До 1950 года в Пуровском районе действовало два Красных чума. Один из них обслуживал членов колхоза имени 8-го Марта и проводил свою работу вблизи фактории Вэнгапур. Второй Красный чум обслуживал членов колхоза «Едэй-Яле», проживавших вблизи поселка Халесовая. Красные чумы имели свои стада по восемьдесят голов оленей, частично были обеспечены литературой и культинвентарем (шашки, домино).

В 1950 году из двух Красных чумов действовал только один — Халесовинский. Он организовывал беседы на разные темы (политические и просветительские) и громкие читки газет. Кроме того, за первое полугодие было выпущено три номера стенной газеты и организовано «социалистическое соревнование охотников за досрочное выполнение плана пушных заготовок».

Районная библиотека располагалась в собственном здании. Ежегодно росло число ее читателей. В 1950 году оно достигло 330 человек. Вот только колхозников из них было всего четверо. Остальные были рабочими, служащими и детьми из поселка.

Постепенно улучшалась связь. В районе было два ее отделения, три агентства, один радиоузел. Почта в зимний период перевозилась двумя внутрирайонными и одним межрайонным трактом. Контора связи своего транспорта по-прежнему не имела, как и раньше, связистов обслуживали по договорам колхозные оленьи упряжки. В общей сложности за зиму 1950 года пробег нарт составил 38 тысяч километров. За зиму почта поступала в район 70 раз и отправлялась из района 60 раз. По оценкам того времени почта доставлялась медленно. Например, письма и посылки из Салехарда (и обратно) шли зимой обычно 10-20 дней.

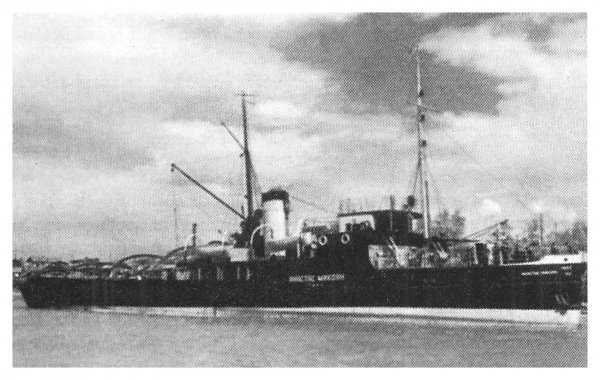

В летний период официальная почтовая связь в районе осуществлялась исключительно пароходом «Иртыш». Поэтому в течение лета почта успевала поступить только три раза. В южной части района, где реки были слишком мелкими для движения парохода, корреспонденция отправлялась только со случайными попутчиками.

В районе на 1950 год имелось шесть радиостанций Министерства связи. В районном центре насчитывалось 57 радиоточек. Телефонная сеть райцентра насчитывала десять номеров, что тогда, конечно, уже не удовлетворяло ни власти, ни руководство учреждений.

Социальное обеспечение включало в себя выплату пенсий, обеспечение дровами, организацию летнего оздоровительного отдыха инвалидов Великой Отечественной войны, выдачу ссуд (в том числе и безвозмездных). Среди прочих в 1950 году получали пенсии 19 инвалидов Отечественной войны, 19 семей погибших воинов, 10 инвалидов труда и 1 пенсионер местного значения. В районе имелось шесть касс взаимопомощи колхозников, в которых членами состояло 723 человека.