Политика Советов в отношении татарского населения Западной Сибири

Опубликовал: lomsecret, 12-06-2017, 21:24, Путешествие в историю, 1 227, 0

Начало ХХ века в России связано с бурным развитием социально-политических процессов и определяется историками как период революций. Действительно, на первую четверть ХХ столетия пришлись 3 революции. Не осталось в стороне от этих событий и татарское население Западной Сибири. Татары региона в данный период участвовали в общественном движении в основном через мусульманские организации, активно включаясь в общий поток общероссийского тюрко-мусульманского движения.

В процесс созидания в России в начале XX в. «миллият-и исламия» («исламская нация») были вовлечены казанско-татарская, сибирско-татарская, а также крымско-татарская интеллигенция, в частности, такие видные их фигуры как Габдерашит Ибрагимов и Исмаил Гаспринский. Как считает Д.М. Исхаков, вплоть до большевистского переворота октября 1917 г. в России шел процесс выстраивания такой «исламской нации», чьи параметры никак не совпадают с границами тех этнополитических образований, которые позже были узаконены в рамках СССР и послужили границами, оформившими впоследствии советские нации.

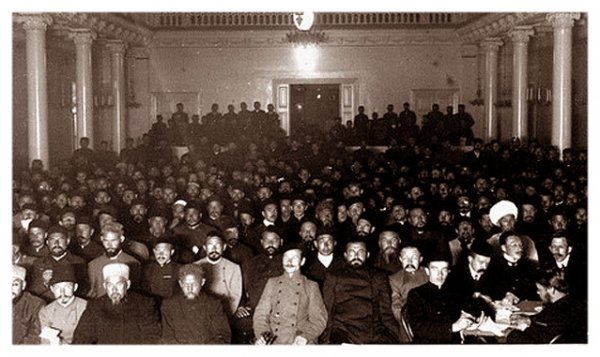

После Февральской революции 1917 г. возрастает политическая активность татар. С 1 по 11 мая 1917 г. в Москве проходит I Всероссийский мусульманский съезд, на котором был избран Всероссийский центральный национальный совет (Милли Шура). В июле 1917 г. в Казани проходит 3 съезда: I Всероссийский мусульманский военный съезд, II Всероссийский мусульманский съезд и съезд мусульманского духовенства. 22 июля на совместном заседании трех съездов была принята Декларация о национально-культурной автономии мусульман внутренней России и образована комиссия Автономии. В качестве исполнительного органа было образовано национальное правительство (Милли идаре), состоящее из 3 ведомств по делам религии, просвещения и финансов.

Высшим законодательным органом автономии провозгласили Национальный парламент (Миллэт мэжлисе), просуществовавший чуть меньше полугода – по 11 февраля 1918 г. Первое правительство тюрко-татар Милли идаре окончательно прекратило существование в 1919 г. после победы большевиков над Колчаком. Многие лидеры национального движения (С. Максуди, Ю. Акчура, М. Биги, Г. Ибрагимов) были вынуждены эмигрировать. В «Кануни асаси» (Основном Законе 1917 г.) и разработанном на его основе проекте первой татарской Конституции (январь 1918 г.), нацеленных на реализацию в России национально-культурной автономии, основной политический субъект, который должен был получить такую автономию, был определен как «мусульмане тюрко-татары внутренней России и Сибири».

Сибирские татары через своих делегатов в Национальном Собрании поддержали этот проект, т.к. «исламская нация» подразумевала под собой тюрко-мусульманское население Поволжья, Приуралья и Сибири.

В начале ХХ в. в России мусульманские организации активно участвовали в общероссийских социально-политических процессах, предъявляя, в основном требования равенства с другими конфессиями. После Февральской революции 1917 г. мусульмане Сибири ожидали от Временного правительства демократических реформ. Обстановка, складывавшаяся в стране после свержения царизма, открывала возможности для реализации идей политического и социального обновления, тем более, что Временное правительство все же предприняло определенные шаги, направленные на отмену наиболее жестких ограничений в области религиозной свободы.

В частности, 20 марта 1917 г. было принято постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», где провозглашалось равенство граждан в социально-экономической и политической областях вне зависимости от вероисповедания, отменялись десятки статей из уголовно-административного законодательства, ограничивавших права населения по вероисповедному признаку. Но замысел правительства продемонстрировать приверженность идеям равенства религий, партнерство государства и религий, а также невмешательство государственных органов во внутренние дела общин практическими делами не подкреплялись, а зависимость церкви от государства и первенство православия оставались без изменения.

Советское государство политику в сфере государственно-религиозных отношений определило рядом законодательных актов. В ноябре 1917 г. «Декларация прав народов России» отменила законы, ставившие в неравное положение людей в зависимости от их принадлежности к различным нациям и религиям. Особую роль было призвано сыграть «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока», принятое 20 ноября (3 декабря) 1917 г.

Важным законодательным актом стал Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Декрет предоставил реальное право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, но при этом не предусматривал никакого вмешательства государства во внутреннюю жизнь религиозных обществ. У народов Востока, исповедавших ислам (в т.ч. у татар Сибири) национальное самосознание часто совпадало с религиозной самоидентификацией, поэтому мусульманские священнослужители, в целом считая декрет «Об отделении церкви от государства» необходимым и правильным, иногда заявляли, что для татарского народа, только «начинающего жить», этот документ имеет «обратную силу» воздействия.

Советское государство по отношению к мусульманскому населению стало проводить более гибкую политику и «наступление» на ислам (в отличие от отношения власти к РПЦ) было отложено. Более того, в феврале 1918 г. указом Совнаркома РСФСР создается Комиссариат по делам мусульман и его структуры на местах. Тогда же было создано Тобольское (Тюменское) мусульманское национальное управление с отделами: духовное, просвещения и финансов.

В одном из первых решений Комиссариата по мусульманским делам Тюменского губернского совета депутатов, принятых 7 июня 1918 г., указывалось, что «для развития крестьянского мусульманского населения и распространения среди него идей Советской власти, необходимо немедленно, теперь же организовать текучие курсы и послать агитаторов, которые могли бы обрисовывать программу советской платформы, выработанной при агитационно-организационном отделе». Но под влиянием центральных мусульманских организаций «Милли Шуро» (Национальный совет) и «Харби Шуро» (Военный совет) Тюменское губернское управление мусульман не приняло идей советского государства и даже оказало определенное сопротивление их проведению.

В мае 1918 г. был создан Комиссариат по мусульманским делам при Тюменском губернском Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который (прервав свою деятельность на время правления Директории и правительства А.В. Колчака) в январе 1920 г. был преобразован в отдел по делам национальностей.

Несмотря на то, что многие из числа татар Сибири приветствовали Октябрьскую революцию и приняли активное участие в установлении здесь советской власти, часть татарской элиты (в т.ч. священнослужители) выступила под лозунгом единства нации и религии, не признавала эту власть. В связи с этим нужно отметить бухарцев, являвшихся долгие годы самой исламизированной частью населения Тюменского региона. Социальное расслоение населения сильно отразилось, в первую очередь, на их жизни. Если первых в сибирском регионе создали коллективные хозяйства, то тяжелее стало положение других бухарцев: купцов, предпринимателей, зажиточных ремесленников и землевладельцев, в которых советская власть видела своих противников.

В результате, уже в первые годы советской власти перестали существовать две бухарские деревни под Тюменью – Ново-Шабанинские и Мадьяровские, т.к. некоторые из купцов-бухарцев эмигрировали Азию, а другие оказались в Китае, Турции, Японии.

В первые годы советской власти по разрешению местных органов почти все мусульманские общества и мечети продолжали функционировать, а имамы и муллы несли службу как проповедники ислама. Позднее антирелигиозная направленность политики РКП(б) и государственного руководства страны не позволяли функционировать религиозным общинам даже в тех границах «дозволенного», что существовали в Российской империи для мусульман. Так, в начале 1922 года по постановлению Президиума ВЦИК «О ликвидации церковных имуществ» и «Об изъятии всех подряд церковных ценностей» помещения тюменских мечетей и их имущество были описаны и изъяты государством («национализированы»). Хотя в мечетях таких ценностей, как в христианских храмах, не было.

Муллы перестали быть служителями религиозного культа. Они были отстранены от работы по обучению детей грамоте. Такой принцип насильственного решения вопросов государственно-конфессиональных отношений, отторжение народа от веры, от духовных и нравственных ценностей противоречил законодательным актам самой власти, принятых вскоре после октября 1917 года.

И все же, принимая во внимание просьбы мусульман, в начале 1923 г. давление государственных органов на религиозные организации несколько уменьшилось и, по постановлению ВЦИК от 12 июня 1923 г., мечети и их имущества были возвращены мусульманским религиозным обществам в «бесплатное и бессрочное пользование». При этом деятельность священнослужителей оставалась под надзором власти. В частности, в договорах (актах) по передаче зданий мечети религиозным общинам указывалось, что мусульманские священнослужители должны соблюдать определенные условия: беречь помещения религиозного культа и имущество; не допускать проведения в них политических собраний, не распространять материалов антисоветского содержания; не произносить проповедей и речей, враждебных власти.

В 1923–1924 гг. проводилась массовая регистрация религиозных общин и учет их материальных ценностей. В регистрационных списках указывались фамилии, годы рождения верующих и членов религиозных советов, мулл, муэдзинов, социальное положение и количество прихожан. По сохранившимся в архивах документам видно, что в 1923–1924 гг. членами мусульманских религиозных обществ в Тюменской губернии состояло почти все взрослое население.

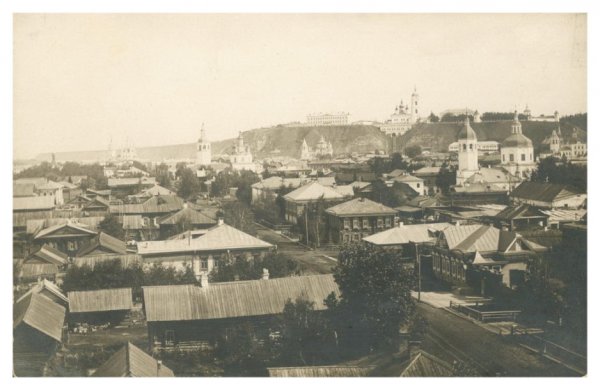

Как и в других регионах России с 1917 г. в Тобольской губернии начали функционировать татарские школы (мусульманские училища) на средства уездных земств. Так, например, с 1 сентября 1917 г. в Тюменском уезде было открыто 69 татарских школ, в которых работало 87 учителей. В селе Ембаево медресе было преобразовано в учительскую семинарию. Правда, из-за отсутствия подходящих помещений и малого количества учащихся в 1918 г. количество школ было сокращено до 43 и учителей до 56. В Тобольске было открыто медресе, в деревнях округа – школы. До 1920 г. эти татарские школы работали по учебным планам и программам мектебе и медресе.

В этих учебных заведениях учителями работали выпускники Ембаевского, Турбинского, Саусканского, Кызылбаевского и других медресе. С 1920 г. на основе ноябрьского (1919 г.) постановления советского правительства «О единой трудовой общеобразовательной школе» все существующие татарские школы были включены в государственную сеть, вместо конфессиональных школ – мектебе и медресе. Для детей - татар была создана единая светская школа, разработаны учебные планы, программы и учебные пособия, организована подготовка национальных педагогических кадров. При этом из школ стали увольняться представители мусульманского духовенства – муллы, имамы.

Так, например, приказом подотдела нацмен Тюменского губернского отдела народного образования от 1 июля 1920 г. учитель Салинской школы Карагайской волости Камал Ишмухаметов и учитель Конданской школы Тоболтуринской волости Гайсин Ишмухаммед были уволены как муллы.

В октябре 1923 г. Бюро секретариата ЦК ВКП(б) постановило: «допустить в отдельных частях Союза ССР с наиболее отсталым и религиозным фанатичным населением как изъятие общего порядка организацию мусульманских духовных школ».

В Тюменской области, тем не менее, мусульманские религиозные школы распространения не получили. По архивным данным в Тобольском и Тюменском округах в 1924–1925 гг. обращений с просьбой о преподавании мусульманского вероучения (в мечетях не было, а в 1926 г. было выдано разрешений по Тобольскому округу 2 (обучалось 14 человек); Тюменскому округу – 3 (обучалось 53 человека).

Источник: Изиль Гарифуллин, Зайтуна Тычинских. «История и культура татар Западной Сибири», Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во «Артифакт», 2015. – 728 с. + 56 с. цв. вкл.