Демография Сибирских татар в XVIII - начале XX века

Опубликовал: lomsecret, 9-06-2017, 09:20, Путешествие в историю, 2 058, 0

Татарское население Западной Сибири, большинство которого в рассматриваемое время составляли сибирские татары, в XVIII – начале XX вв. продолжало жить в районах прежнего расселения, входя к концу XVIII в. в состав Тобольского, Тарского, Тюменского, Ялуторовского и Туринского уездов Тобольской, а также Томского и Каинского уездов Томской губернии.

Между 1719–1912 гг. численность татар Западной Сибири выросла в 3,4 раза, а среднегодовые темпы прироста в XVIII – начале XX вв. составили 0,5%. При этом в XVIII в. среднегодовые темпы прироста у этой группы равнялись 0,5%, составив в первой половине XIX в. меньшую цифру – 0,3%. В то же время во второй половине этого столетия они достигли 1,1%, что, видимо, является отражением миграции в Западную Сибирь значительной по численности группы татар из европейской России, нежели связано с ускорением естественного прироста численности собственно сибирских татар.

Действительно, численность татар-переселенцев в этом регионе к концу XIX в. достигла 11,8 тыс. чел. (17% от общего числа татар Западной Сибири), достигнув к 1912 г. 13–13,6 тыс. чел. (по подсчетам Ф.Т. Валеева и Н.А. Томилова – 14,4 тыс. чел.), тогда как коренных сибирских татар насчитывалось около 62 тыс. чел. В целом, в ситуации, когда татары-переселенцы уже в конце XIX в. проживали совместно в населенных пунктах сибирских татар и численность их росла, в Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв. создались весьма благоприятные условия для этнического смешения разных групп. В этой связи следует отметить и особое значение городского татарского населения данного региона.

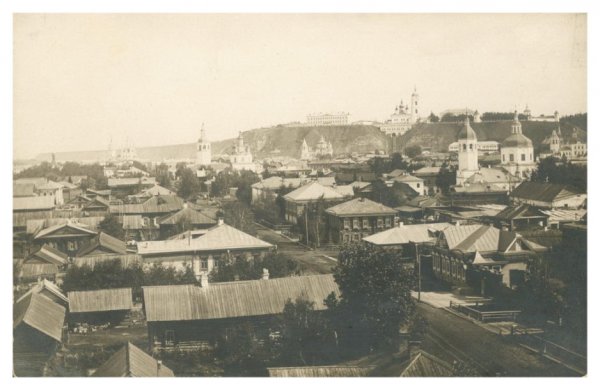

Городская группа у татар Западной Сибири особенно активно начала расти со второй половины XIX в. В XVIII в. городской слой татар в этом регионе еще был малочисленным – менее 0,5 тыс. чел., и состоял в основном из сибирских татар (татары-горожане были сосредоточены в Тобольске, Тюмени, Таре, Томске).

Но уже с XVII в. в городах Тобольске и Томске появились и поволжские татары, к концу XVIII в. составили уже 1/4 татарского городского населения региона. В XIX в. численность горожан тут заметно выросла, а наиболее крупные группы городских татар к концу этого столетия жили в Томске (1,6 тыс.), Таре (0,6 тыс.), Тюмени (0,4 тыс.) и Тобольске (0,4 тыс.), причем существенная часть их были переселенцами из Европейской части России. Тенденция притока татар оттуда в города Западной Сибири к началу XX в. усилилась, в частности, к 1912 г. только в г. Томске уже насчитывалось 2,5 тыс. татар.

В ходе развернувшейся в России во второй половине XIX в. модернизации всех сторон жизни, влияние города на сельскую периферию расширилось, а татары из Европейской России оказались проводниками городской культуры. Под их непосредственным влиянием в Томске в 1874 г. была открыта первая русско-татарская школа, в 1900 г. – вторая, в 1907 – третья, в 1909 г. здесь открылось первое женское татарское училище, а в 1910 г. – второе. В этих школах обучались не только дети горожан, но и сельчан, т.е. коренных сибирских татар, а преподавание велось на татарском литературном языке. В итоге, как отмечал А.П. Дульзон, система просвещения на литературном татарском способствовала «распространению у томских татар (т.е. сибирско-татарского населения) татарского языка как литературного».

Наряду с этническим и этнокультурным взаимодействием пришлых и местных татар в сельских районах, процессы формирования новой национальной городской культуры способствовали консолидации разных групп татарского населения.

В XVIII – начале XX вв. татарское население Западной Сибири подразделялось на такие категории, как ясачные, служилые татары, оброчные чувальщики и бухарцы. Деление на указанные группы определялось повинностями, которые должны были исполняться в отношении государства.

Основную массу сибирских татар составляли ясачные татары «ясаклы». Они несли перед государством повинности, состоявшие, прежде всего, в уплате ясака. В XVIII в. ясаком у сибирских татар облагались мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Старые, больные и увечные освобождались от ясака, хотя и числились в ясачном сословии.

Кроме уплаты ясака, ясачным татарам приходилось также исполнять и другие повинности, в т.ч. «поминки», которые стали для татар добровольно-принудительным видом сборов. Размеры окладов у сибирских татар в разных волостях не были одинаковыми. На протяжении XVIII – начала ХХ вв. менялись и формы податных платежей. В Тюменском уезде в первой половине XVIII в. ясак взимался частью деньгами, частью – пушниной. Так, согласно архивным документам первой половины XVIII в., было предписано собирать ясак с татарского населения «по рублю да мягкой рухлядью… с Бачкурской по 12 лисиц, с Терсяцкой волости по 3 лисицы по 40 белок, с Иленской – по 12 лисиц, с Шикчинской волости – по 14 лисиц». В случае «недобычи» мягкой рухляди власти предписывали покупать ее, хотя разрешали вносить ясак и деньгами.

Уплату налогов пушниной сибирские татары воспринимали как одну из «инородческих» привилегий. Часть татар Тюменского уезда платила ясак хлебом. Во второй половине XVIII в. такой ясак в уезде платили 14 человек. На каждого плательщика был установлен ясак ячменем по 4 четверти и 4 четверика в год. В целях улучшения сбора ясака была учреждена Ясачная комиссия, проводились пересчеты населения.

Кроме уплаты ясака, сибирские татары несли ряд других повинностей. Сокращение количества пушного зверя в лесах в дальнейшем вынудило правительство взимать ясак вместо пушнины деньгами (по 2,5–3 руб. в год).

В результате проведенных в Сибири в 1822 г. реформ М.М. Сперанского, по «Уставу об инородцах» аборигенное население стало делиться на категории оседлых, кочевых и бродячих, ясачные татары были переведены в состав оседлых инородцев и приравнены в правах и обязанностях, кроме рекрутской повинности, к русским крестьянам.

Оседлые инородцы были включены в состав государственных крестьян. Хотя в Западной Сибири татары продолжали называться ясачными вплоть до начала XX в.

Если до 1824 г. инородцы уплачивали ясачной подати по 1 руб. 50 коп. с души, то в связи с переводом их в разряд оседлых и с приравнением к русским крестьянам сумма подати была увеличена до 11 руб. с души. Кроме того, они должны были платить за умерших после ревизии 1816 г. В среднем инородцы Тобольской губернии по исчислению Ясачной комиссии с 1824 г. вместо прежних 1 руб. 50 коп. должны были платить податей и земских повинностей примерно по 20 руб. с души.

Замена ясака податью была проведена в ходе работы Второй ясачной комиссии (1828–1831 гг.). Комиссия определила численность татарского населения, его хозяйственные занятия, примерный бюджет хозяйств в соответствии с волостями и т.д. В результате работы Комиссии в 1835 г. был издан именной указ «О податях с оседлых инородцев Западной Сибири», согласно которому правительство устанавливало постепенное включение «оседлых инородцев» по платежу податей в категорию крестьян. Для всех сибирских татар, кроме татар Эскалбинской волости, подушные и оброчные подати на 5-летие (с 1835 по 1840 гг.) были определены в половину крестьянского оклада, в последующее десятилетие татары должны были уплачивать 2/3 оклада и только с 1850 г. – полный крестьянский оклад. Для татар Эскалбинской волости Тобольского уезда, в связи с проживанием в особых природно-климатических условиях, не позволяющих заниматься земледелием, устанавливалась малая сумма податей в 80 коп. и земской повинности в 45 коп. с ревизской души.

Непосильные подати и повинности приводили к разорению татарских крестьян. Ф.Т. Валеев приводит данные о том, что недоимки по татарским волостям Тобольской губернии достигли огромной суммы – 580364 руб. Татарское население Тобольской губернии направляло многочисленные прошения с просьбой о переводе их из разряда оседлых в разряд кочевых инородцев в надежде освобождения от платежа подушной и оброчной податей.

Права раскладки и взимания податей власти предоставляли общине. Общая сумма каждой повинности распределялась между селениями каждой волости пропорционально имеющемуся у них числу ревизских душ. Сельские общества производили распределение податей по числу лиц мужского пола в возрасте от 15 до 50 лет. Кроме того, община при распределении податей учитывала состоятельность, хозяйственные возможности каждой семьи, освобождала от уплаты податей больных, увечных, стариков, частично – некоторых общинников, в т.ч. должностных лиц во время их службы, поскольку исполнение обязанностей выборных относилось к одному из видов натуральной повинности. В то же время община была ответственна за уплату общей суммы податей, приходившихся на ее членов. Таким образом, все члены общины были связаны круговой порукой в исправной уплате налогов, что в целом отвечало интересам как общины, так и государства.

В пользование общины государство также передавало земли, которые распределялись внутри общины. Распределение земли осуществлялось «чересполосно», т.е. семьям выделялось несколько участков земли в зависимости от плодородия почвы. Это делалось для того, чтобы каждая семья земледельцев имела в земельном отношении равные возможности. В пользовании общины также находились сенокосные угодья, рыболовные и охотничьи угодья, которые общинники между собой распределяли на собраниях.

В начале XVIII в. из потомков сибирских служилых татар были сформированы татарские казачьи команды – в гг. Тобольске, Тюмени, Таре и Томске. Тогда же были сделаны важные шаги по укреплению корпоративности татарского служилого сословия: по правительственным указам, направленным в ответ на прошения служилых татар, было определено «служилых татар и бухарцов в подушной оклад не класть и никакими мирскими службами не утеснять», а по грамоте 1736 г. «по прошениям тобольских служилых махометан» «детей их из ясашного платежа выключить с захребетными татарами не числить а приверствывать тех казачьих детей на выбылые места вместо умерших и престарелых». Также государственными указами 1705 г. и 1744 г. было предписано определять на «убылые места» служилых татар из их детей, братьев и племянников. В итоге формируется и утверждается определенная внутрисословная замкнутость служилых татар.

В течение ХVIII в. татарские иррегулярные команды рассматриваются как казачьи подразделения. Происходит нивелирование внутри служилого татарского сословия и постепенное уравнение его с положением рядового русского казачества. Большую роль в данном процессе сыграли два важных фактора – сооружение укрепленных пограничных линий и штатные реформы 1725 и 1736–1737 гг. В то же время окончательного слияния с казачеством не произошло благодаря обособленному положению служилого татарского сословия, прежде всего, в связи с конфессиональным фактором.

Во второй половине ХVIII в. в Тобольской татарской команде по штату состояли 376 человек служилых татар и 253 человека их детей: 1 голова первого класса, 1 голова второго класса, 8 атаманов, 4 сотника, 1 писарь и 361 казак. В Тюмени на службе состояло 104 казака. Томскую казачью команду составляли 79 человек, из которых 1 старшина, 1 есаул и 77 казаков. В г. Таре к концу ХVIII в. служилые татары уже не фиксируются.

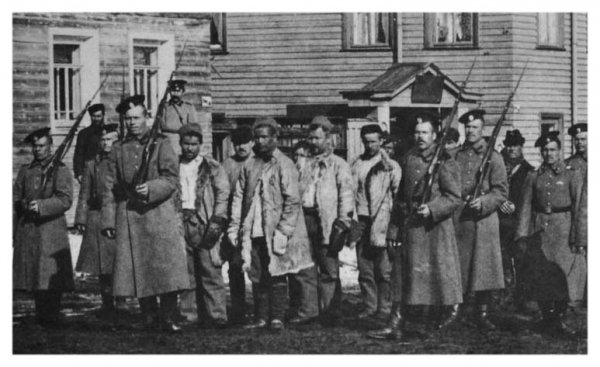

Служилые татары выполняли поручения, связанные с конной службой. Они использовались в качестве гонцов, направлялись в военные походы в степь, на южных границах Сибири несли караульно-сторожевую службу, охраняли «по переменам» острожки в лесостепной полосе. Также из конных казаков составляли посольства для переговоров со степными феодалами, на них также возлагалась охрана миссий в Китай. В ХVIII в. служилые татары выполняли дипломатические поручения. В числе прочих категорий служилого населения, служилые татары использовались при строительстве городов и острогов, а также в качестве рабочей силы. Казаки иррегулярных татарских команд стояли на караулах при тюремных острогах, у городских ворот, на крепостных башнях, у «зелейного погреба», различных административных зданий, направлялись в нижние земские суды уездных городов к городничим и частным комиссарам, к губернскому и уездному землемерам «для разных случающихся посылок», а также в Петропавловскую, Семипалатинскую, Омскую и другие таможни в толмачи. Кроме того, они сопровождали казенные грузы и партии ссыльных, выполняли полицейские функции.

В начале ХIХ в. казаки татарских сотен использовались в основном «для содержания стражи и посылок» в земских судах гг. Кургана, Ишима, Ялуторовска, где «употребляются в разные городовые караулы», а также отправлялись в приграничные крепости в качестве переводчиков. Тобольские татары-казаки по-прежнему, как и в XVIII в., служили в полиции, казенной палате, при колодничьих делах, в земском суде (где используются для «разных посылок», содержания караулов, присмотра за казенными судами, препровождения колодников и т.д.), а также на прииртышских перевозах.

Важным событием, изменившим многие стороны жизни восточных окраин Российской империи, стала реформа 1819–1822 гг. М.М. Сперанского, которая включила в себя и «Устав о сибирских городовых казаках» 1822 г. Согласно Уставу, из городовых казаков были сформированы семь полков. В Западной Сибири находились Тобольский городовой шестисотенный полк, Сибирский татарский казачий полк (команды в Тобольске, Тюмени, Томске), Томский (команды в Томске, Кузнецке, Нарыме). В составе полков было по 5–6 сотен. Сибирский татарский полк располагался в Тобольской губернии. Первые три сотни находились в Тобольском округе. Сотенные их квартиры располагались в следующих юртах: Первой сотни – в Абызовских, Второй – Епанчинских, Третьей – Байгаринских; отдельные сотни в округах: Четвертая – в Ялуторовском, Пятая – в Тюменском и сотенные их квартиры располагались в указанных округах.

Со второй половины XIX в. служба татар-казаков все более приобретает полицейский характер. Казаки должны были осуществлять ночные разъезды в городах, наблюдать за казенными поселениями, препровождать ссыльных и составлять конную стражу на этапах, предупреждать и пресекать побеги, наблюдать за «благочинием» на сельских и инородческих ярмарках, выполнять функции квартальных надзирателей в малолюдных городах. И.Н. Юшков называл татар-казаков «родом ландмилиции»

В 1861 г. происходит новая реорганизация Сибирского казачества. Тобольский, Сибирский Татарский (Тобольский конный) и Томский полки были причислены к Сибирскому линейному войску. В июне 1868 г. выходит «Высочайше утвержденное» мнение Государственного Совета «об упразднении казачьих Тобольского конного полка, Тобольского пешего полубаталиона и Томского городового полка». В 1868 г. Сибирский татарский конный казачий полк был распущен. Казаки перешли в сословие крестьян. С этих пор они избрали своим местожительством те селения, из которых происходили.