Контрактная и вольная почтовая гоньба на Сибирском тракте

Опубликовал: murashka, 22-03-2017, 15:00, Путешествие в историю, 2 150, 0

Всего же в Сибири, по данным Ю.А. Гагемейстера, в середине ХIХ в. в губерниях было: Тобольской – почтовых дорог 7511 верст, станций – 162, перевозов – 63, лошадей почтовых – 902; в Томской – 2267, 131, 78 и 793; в Енисейской – 2334 версты, 53 станции, перевозов не указано, лошадей 278 пар; в Иркутской – 3186, 174 станции, перевозов не указано, 836 пар лошадей; в Забайкальской области – 2521 верста, 60 станций, 230 перевозов, 276 пар; в Якутской области верст не указано, станций 29, перевозов не указано, 564 пары лошадей; в Кяхтинском градоначальстве станций 2, 15 пар лошадей.

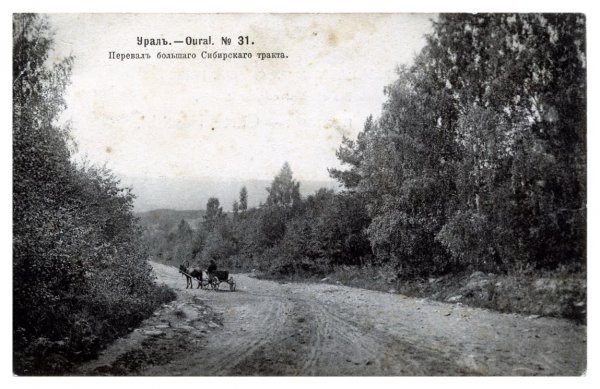

Все же протяжение главного Сибирского тракта от границы Пермской губернии до Иркутска составляло 3188 верст, от Иркутска до Кяхты через Байкал – 522,5 версты, а через Тункинскую крепость по Кругоморской дороге – 650 верст.

После появления губернских периодических изданий объявления о торгах на содержание почтовой или земской гоньбы печатались в них. Например, ишимский окружной исправник объявлял, что «им на местах расположения почтовых станций: Ишимской, Боровской, Тушнолобовской, Кусерякской, Безруковской и Карасульской назначены торги с узаконенною через три дня переторжкою. Желающие явиться на эти торги должны предъявить о личности свое надлежащие документы и благонадежные залоги». Таким образом, право содержания почтовых лошадей на станциях получали лица, вступившие в подряд с казной и заключившие контракт на определенный период, обычно на трехлетие.

Эти лица обязывались возить почту и пассажиров. Подряд заключался во время торгов, о которых объявлялось заранее. Обычно торги проводились при окружном полицейском управлении или на месте расположения почтовой станции. Для участия в торгах следовало представить ручательство доверителей, т.е. односельчан, где говорилось о том, что данное лицо или группа лиц могут содержать на станции необходимое число лошадей со всей упряжью и оснасткой для провоза почты и пассажиров. Ручательство подтверждалось подписью всех членов схода, затем фиксировалось в волостном правлении и заверялось окружным исправником и участковым земским заседателем.

Из отчета генерал-губернатора Западной Сибири за 1880 – 1881 гг. видно, что вступившие в торги крестьяне, имевшие ручательство от своих обществ, в случае надобности при разорении получали помощь от общества или общество принимало содержание почтовой гоньбы на свой счет.

Крестьяне, по каким-либо причинам утратившие возможности выполнять контракт, передавали часть своей нагрузки другим лицам.

Так, в заявлении в томскую подвижную комиссию крестьянин Матвей Карпов писал, что крестьянин Нижне-Каинской волости с. Булатова Иван Михайлов, заключивший контракт на поставку трех пар почтовых лошадей на Булатовскую почтовую станцию с 1893 по 1896 гг., передал право содержания одной пары почтовых лошадей на той же станции ему, Карпову, который представил при этом и одобрительное ручательство общества.

Бывали случаи, когда власти отбирали у почтосодержателей право подряда. У крестьянина Ояшинской волости Томской губернии Попкова, который держал по подряду две почтовые пары на Болотинской станции, «по причине несостоятельности» (изнурения лошадей) отобрали почтовую гоньбу и передали его поручителям, т.е. заставили их возить почту и проезжающих. По описи имущества Попкова как несостоятельного почтосодержателя значилась сумма в 343 руб. 15 коп.

С него взыскали переплаченные ему 47 руб. 49 коп., а штраф 93 руб. 50 коп., который взимался с подрядчика за недовыполнение контракта, был списан на основании «всемилостивейшего манифеста» (Николай II взошел на престол). Почтосодержание было отдано по контракту на торгах другим крестьянам.

Неурожай хлебов и трав мог разорить почтосодержателей. Из прошения Павла Петрова мы узнаем, что он являлся содержателем Ишимской почтовой станции и земской гоньбы с 1 января 1891 г. по 1 января 1896 г. за 4039 руб. в год, или по 11 руб. 19 коп. в сутки. Он содержал 70 лошадей и 18 ямщиков. «Но феноменальный неурожай хлебов и трав, который не запомнят даже старожилы» привел его к разорению.

Содержание лошадей и ямщиков в сутки обходилось ему около 55 руб. Кроме того, 27 лошадей пало от бескормицы. Находясь на поприще почтосодержателя 20 лет, он еще ни разу не прибегал к помощи казны и теперь просил ссуду, говоря, что «из зажиточного крестьянина превратился в бедняка».

С этим прошением перекликалось другое – крестьян Егора Васильева, Якова Иванова, Селивестра Лузина и Степана Каргаполова. Они в 1889 г. заключили на торгах и переторжках контракт на отправление в течение 7 лет почтовой гоньбы на станциях, смежных с г. Ишимом – Боровской и Тушнолобовской, и в силу падежа лошадей понесли убытки (20 лошадей на ст. Боровской стоимостью в 750 руб. и 19 – на Тушнолобовской на 600 руб.). Крестьяне объясняли, что они оказались в безвыходном положении еще и в связи с повышением цен на фураж и другие продукты. Такое случалось и с зажиточными крестьянами.

Почтовая гоньба требовала значительных затрат как на первоначальное обзаведение, так и на содержание в исправности лошадей, экипажей и прочего снаряжения. Поэтому она сосредотачивалась в руках зажиточной части населения. Справочные цены, собиравшиеся накануне заключения подрядов с почтосодержателями-крестьянами в Енисейской губернии по приказу начальника Иркутского почтово-телеграфного округа на 24 марта 1888 г., показывают, что годовое содержание одной лошади со сбруей, повозками и ямщиком на Рыбинской почтовой станции Ачинского округа обходилось в 705 руб.

Вообще содержание почтовых лошадей в Восточной Сибири обходилось дороже, чем в Западной, так как там был дороже фураж, особенно овес.

Мы видим, что подряд на поставку одной почтовой лошади требовал значительных материальных затрат и мог быть выполняем только зажиточными крестьянами. Содержание одной почтовой лошади обходилось гораздо дороже, чем не почтовой. Так, содержание 522 лошадей на почтовых станциях Тобольской губернии в 1863 г. обошлось в 7377 руб. сер., т.е. в среднем на одну лошадь приходилось 148 руб. 23 коп. затрат, а прокорм одной непочтовой упряжной лошади обходился в г. Тюмени и Ялуторовске по 40 руб., в Ишиме и Омске – по 30 руб. Разница, как видим, огромная. Почтовая лошадь требовала качественного корма – овса и мягкого хорошего сена, а непочтовая могла обходиться сеном с небольшим добавлением овса. Поэтому стоимость содержания почтовых лошадей напрямую зависела от урожаев овса и сена.

В основном содержанием почтовой гоньбы занимались крестьяне тех же селений, где находились станции. Количество почтосодержателей, т.е. лиц, выставлявших почтовые пары, зависело от числа лиц, вступивших в подряд, и от конкурентной борьбы на торгах. Так, в Каинском округе Томской губернии на 16 станциях Московско-Сибирского тракта, где содержалось по 8 почтовых пар на каждой, число почтосодержателей, заключивших контракт на три года, с 1893 по 1896-й, колебалось от 3 до 14. На станциях Булатовская и Камышенская подрядчиков было по трое. На Камышенской один из подрядчиков содержал четыре почтовые пары по 340 руб. за каждую, а за четыре пары казна платила ему 1360 руб. в год. На Вознесенской станции было пять подрядчиков, трое из них держали по две пары. Но были случаи, когда крестьяне, не имея достаточно средств, артелью держали 8 пар. На станции Каргатский Форпост 14 хозяев заключили подряд на содержание 8 пар.

Не только подрядная сумма на пару почтовых лошадей, но и число подрядчиков на каждой станции определяло их доход и являлось показателем большей доходности там, где число их было меньше. Концентрация почтовой гоньбы в одних руках давала значительный доход. Поэтому крестьяне-кулаки и купцы старались захватить ее в свои руки, чтобы затем нанимать уже от себя местных крестьян за более низкую плату. И, хотя законодательно запрещалось передавать подряды другим лицам за более низку плату, случаи такие встречались повсеместно. А.А. Кауфман отмечал, что в некоторых местах артели почти никогда не являются непосредственными подрядчиками: гоньба на торгах остается за отдельными лицами из крестьян тех волостей, при правлениях которых происходят торги.

И эти лица уже от себя передают подряд крестьянским артелям, удерживая «за хлопоты» значительную часть рядной платы. Так, в 1888 г. на станции Томская подряд был заключен на почтовую пару в 630 руб., а артель ямщиков получила 500 руб., т.е. разницу в 130 руб. присвоил подрядчик.

Иногда на торгах подкупались доверенные от крестьян или им платились отступные за то, чтобы они не участвовали в торгах. А, когда не было конкурентов, дельцы могли назначать очень высокие подрядные цены. Такой случай описан в деле «Об отдаче в содержание купцу Камову Кутулицкой и Заларинской почтовых станций» (Иркутская губерния).

Не лучше было для артелей, если они на торгах не отказывались от конкуренции с кулаками, так как в этом случае последние сбивали цены до невозможных, совершенно убыточных для артели пределов. Так, на торгах в 1888 г. гоньба на станции Фирулевская (один из труднейших на Туринско-Тюменском тракте участок) досталась артели за ничтожную сумму – 380 руб. за пару. На торгах в 1889 г. артель вынуждена была отказаться от конкуренции, потому что гоньба была снята кулаком за 730 руб. и уступлена им той же артели по 600 руб. за пару. Следовательно, все остались в барышах.

Внедрение купцов в подряды по почтовой гоньбе наблюдалось на протяжении всего XIX ст. Впрочем, это была старая практика. Еще в 1792 г. тобольский купец Степан Тюленев договорился содержать на 15 станциях Каинского и одной станции Томского округа по Московскому тракту 167 лошадей, получая по договору 70 руб. за пару в год.

И в то время купцы-подрядчики нанимали вместо себя содержать гоньбу крестьян. Из рапорта Байкаловского волостного суда от 1797 г. в Тюменский нижний земский суд стало известно, что в 1795 г. по некоторым местам были неисправности в отправлении почтовой гоньбы, так как многие купцы-подрядчики вместо себя нанимали содержать гоньбу других лиц, которые пришли от этого в разорение. Суд потребовал, чтобы ямскую гоньбу отправляли сами ямщики, а там, где их не было, заключались бы договоры-подряды с вольными охотниками и при них были бы поручатели.

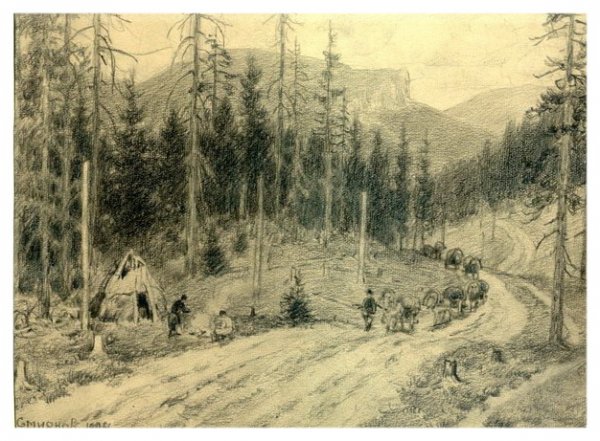

Объем перевозок почты и пассажиров постоянно возрастал. Если в 30-х гг. XIX в. почтовую кладь по енисейской почтовой конторе за один раз перевозили в одной повозке «в высшем ее размере – 32,5 пуда», то в 1881 – 1883 гг. та же почтовая кладь не укладывалась на пяти повозках, запряженных 10, а в дурную погоду 15 лошадьми, хотя по правилам полагалось только 6. Это случалось почти постоянно, потому что с почтою более всего стали пересылаться легкие, но громоздкие посылки. В это время перевозилось «омских и иркутских» почт в среднем 560 пуд. в неделю. Под них требовалось до 60 лошадей, так как иркутская почта проходила четыре раза в неделю, а московская – ежедневно. Под них, соответственно, выставлялось 14 и 46 лошадей на каждой станции Сибирского тракта.

Так как не было возможности обойтись штатным числом лошадей, то их содержали обычно двойной комплект. Весь излишек лошадей содержался на казенный счет, так как конкуренты, торгуясь, никак не имели намерений держать только штатное число лошадей, и «если бы им было предложено отбывать гоньбу на одних штатных комплектах лошадей, то охотников решительно не нашлось бы».

А.А. Кауфман отмечал, что для содержания почтовой пары содержателю гоньбы надо было иметь не менее шести, а лучше семи лошадей (две тройки и одну запасную лошадь). Лошади, по большей части доморощенные, должны были быть очень сильными и способными к быстрому бегу. За такую лошадь на тракте платили от 50 до 60 руб., а на прилегающих дорогах от 40 до 50 руб.

Автор статьи «Почтовая гоньба в Сибири», напечатанной в 1885 г., считал, что с начала столетия почти при том же числе почтовых пар гоньба настолько увеличилась, что на каждую пару пришлось держать по 10 лошадей. «Это увеличило плату в несколько раз, отдавая гоньбу в одни руки, и создало непосильный ямщичий труд».

Другими причинами, вызывавшими вздорожание содержания гоньбы, были: плохое состояние дорог; отсутствие в селах ветеринаров и даже коновалов, хороших мастеров по изготовлению и ремонту экипажей, заботы о содержании станционных домов и, как ни странно, хороших ямщиков. «Неимение способных и трезвых людей для найма в ямщики, – писал почтмейстер Сергеев, – происходит от того, что служба ямщиков весьма тяжелая и ей предпочитается даже приисковая, хотя тоже нелегкая, но хорошо оплачиваемая. Поэтому в ямщики идут лишь худшие люди и, естественно, с порочными наклонностями, а между тем, почтосодержатель и этих людей должен перекупать от других хозяев с уплатою забранных вперед нескольких десятков рублей и нести за них все мирские повинности».

Далее Сергеев отмечал, что почтовое ведомство распоряжалось прогонять «негодных» и «испорченных» ямщиков, но такой работник не возвращал хозяину долга. Подобных потерь не избегал ни один почтосодержатель, а потому их считали за неминуемые. Например, постановлением Енисейской губернской почтовой конторы, от 17 февраля 1884 г. с Малокемчугской почтовой станции по жалобе проезжавшего лейб-гвардии конного полка поручика Переяславцева за неумелую езду был уволен от обязанности ямщика крестьянин Томакин, о чем было объявлено смотрителю Ибрюльской станции для объявления почтосодержателю Ахапкину об удалении вышеназванного ямщика в обусловленный контрактом срок.

Но чаще всего обнаруженные недостатки подвергались констатации и почтосодержателям строго внушали. Так, мариинский почтмейстер Будакович 23 декабря 1868 г. доносил, что ни на одной из станций от Томска до Почитанской не содержались в готовности лошади по неимению готовых для сего помещений. На станциях Халдеевская, Турунтаевская и Колыонская лошади содержались не в хомутах, а на Турунтаевской даже старосты и ямщиков очередных не было, они отличались пьянством, книг на записку подорожных не вели из-за неимения писарей, а сами помещения для них были безобразны и требовали замены более приличными. Почтмейстер обращался с просьбой к губернатору, чтобы исправники – мариинский, томский и каинский – подвергали строгому взысканию почтосодержателей главного Московско-Иркутского тракта и чтобы при заключении контрактов к почтовой гоньбе допускали лиц более благонадежных.

Ямщиков нанимали столько же, сколько было почтовых пар на станции. В конце 60 – начале 70-х г. XIX в. они получали от 8 до 12 руб. в месяц жалованья, хозяйское содержание и одежду. По подсчетам Д.Д. Ларионова, в Иркутской губернии в это время нанято было в ямщики более 1200 человек, зарабатывавших свыше 144 тыс. руб. в год.

Администрация искала пути уменьшения постоянно возраставших на содержание почтовой гоньбы сумм земского сбора. Так, в 1870, 1871, 1874, 1875 гг. в Восточной, а в 1876 г. в Западной Сибири власти осознали необходимость введения вольных почт по главному Сибирскому тракту. Подобный вид организации почтовой гоньбы осуществлялся на некоторых трактах Европейской России, а в Сибири на трех станциях Московско-Сибирского тракта в пределах Тобольской губернии, начиная от границ Пермской губернии: Тугулымской, Успенской и Тюменской. По сути, это была монополия.

Еще в 1848 году пермский купец Василий Михайлов заключил с почтовым департаментом контракт на содержание вольных почт от Екатеринбурга через Камышлов до Тюмени, от станции Косулиной до г. Шадринска и от Камышлова до Ирбита. Михайлов обязывался с 1 января 1849 г. на принятых им станциях содержать потребное число лошадей для возки почт, эстафет, всех проезжающих по казенным и частным надобностям, как по подорожным, так и без оных. Здесь определены те же функции, что и у почтосодержателей. Отличие же было в следующем. Михайлов принимал на себя содержание вольных почт без всякой платы от правительства, но взамен этого ему предоставлялось право взимать проездную плату с проезжающих по казенной и частной надобности и за возку почт и эстафет прогонные деньги по 3 коп. сер. за версту и лошадь, и с проезжающих по собственной надобности за даваемые вместо обыкновенных телег брички по 3/4 коп. сер. за каждую версту, а за каждые сани за проезд каждой станции по 12 коп. серебром.

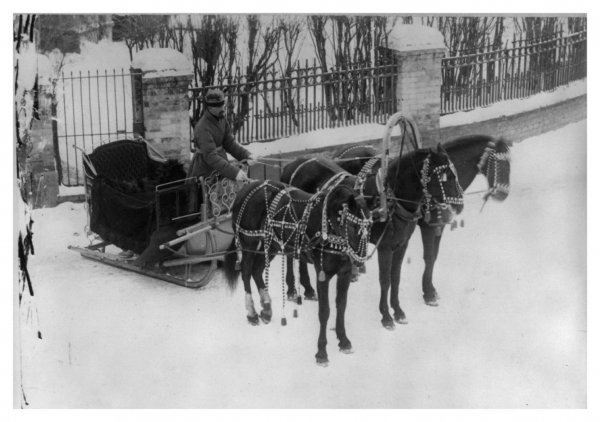

Таким образом, Михайлов увеличивал плату, взимаемую за проезд на версту и лошадь вдвое, так как по всей Сибири плата за проезд на версту и лошадь равнялась 1,5 коп. сер. до 21 мая 1874 г., когда Государственный совет постановил на почтовых трактах Восточной Сибири увеличить прогонную плату до 3 коп. на версту и лошадь для проезжающих по казенной и частной надобности. В Западной Сибири плата оставалась прежней. По условиям контракта В. Михайлов, не получая никакой платы ни от правительства, ни от земства, вместо употребляемых перекладных телег обязывался иметь для возки тяжелой и легкой почты крытые тарантасы на железных осях, а для зимы – крытые экипажи на манер баулов. Для проезжающих – брички на железных осях, а зимой прочные и удобные сани с кибитками, покрытыми кожами с запонками из циновок, с отводами и железными подрезами. Кроме этих экипажей, купец обязывался завести впоследствии тарантасы, что он и выполнил.

В контракте оговаривалась и одежда кучеров и форейторов, которые должны были быть одеты «пристойно и единообразно по определенной форме, а именно: иметь армяк или кафтан русского темно-зеленого сукна, черную поярковую шляпу, рукавицы, пояс, сапоги, а для зимнего времени черную русскую шапку и под кафтаном тулуп. На шляпах и шапках должны были быть бляхи и т.п. Ямщики или почтари должны были быть не малолетние и не престарелые. Лошади должны были быть местных пород, не старые и не изнуренные, а здоровые и крепкие, объезженные, способные к почтовой гоньбе и всегда подкованные».

Согласно контракту, купец Михайлов на каждой станции Екатеринбургско-Тюменского тракта обязан был иметь двухмесячные запасы (не менее ста кулей) овса. На перепряжку лошадей на его станциях ни в коем случае не дозволялось употреблять более 10 минут. На случай прибытия курьера или фельдъегеря на станциях всегда была готова бричка и тройка лошадей в хомутах. Проезжающих обещали возить в летнее и зимнее время не менее восьми верст в час. Администрация обязывалась выстроить на всех станциях казенные дома или же нанять удобные, а Михайлов принимал их по подробным описям.

Следующее отличие вольных почт Михайлова от контрактной гоньбы в Сибири мы находим в 24-м пункте контракта: «На основании § 52 Положения о вольных почтах, во избежание соперничества в возке проезжающих, воспрещается обывателям и всяким лицам на принятых мною трактах заводить свои станции или иметь между станциями, содержимыми мною, подставы; но обывателям дозволяется перевозить по-прежнему товары и тяжести, а также пассажиров, едущих на долгих, а не на так называемых сдаточных лошадях». Итак, на всем пути от Екатеринбурга до Тюмени по Сибирскому тракту Михайлов исключил конкуренцию со стороны ямщиков в скоростной езде. Следовательно, казна отдавала купцу на откуп содержание всех станций и гоньбы на участке Московско-Сибирского тракта и трактах, прилегающих к нему.

Михайлов содержал вольные почты с 1849 г. и на протяжении всей второй половины XIX в., видимо, не без успеха. Все, кто ехал в Сибирь, не могли миновать вольных почт. В частности, ими воспользовался декабрист Г.С. Батеньков, выезжавший из Сибири в 1856 г. Об этом свидетельствует квитанция Шадринской конторы вольных почт от 23 октября 1856 г. за № 253. От Шадринска до Екатеринбурга за 213 верст Г.С. Батеньков, ехавший с попутчиками в своем экипаже, заплатил 16 руб., т.е. по 7,5 коп. на версту и тройку.

В 1876 г. купец Михайлов на станциях Московско-Сибирского тракта брал уже 4 коп. на версту и лошадь от Тюмени до Екатеринбурга, а с тех, кто не имел своего транспорта, – еще 12,5 руб. за прокат. Михайлов вполне использовал возможности откупщика и наряжая от себя сельские общества с платой по 2,5 коп. за версту и таким образом, по словам С. Годлевского, «обирал громадную контрибуцию с проезжавших».

А неизвестный автор в журнале «Русское богатство» высказывался так: «...ни в коем случае не следует допускать монополии эксплуатации почтового тракта, как это было сделано в высшей степени необдуманно на пермской дороге, где откупщик Михайлов кабалит целое придорожное население, и все это из-за ничтожной выгоды для казны».

Спустя несколько лет, Дж. Кеннан отметил, что между Екатеринбургом и Тюменью «действовала прекрасно отлаженная конная почта, посредством которой путешественники преодолевали расстояние в двести миль за сравнительно короткое время, в сорок восемь часов». Оценивая работу вольных почт купца Михайлова, он писал, что в 1885 г. здесь продавались сквозные билеты, предоставлялся путешественнику экипаж и лошади менялись через каждые восемнадцать миль.

По образцу таких вольных почт и пыталась организовать почтовую гоньбу сибирская администрация. Но вольные почты не были введены, как мы считаем, по следующим причинам.

Во-первых, потребовались бы субсидии для возки почт и проезжающих по казенной надобности, так как цены за провоз должны были возрасти.

Во-вторых, для большого количества станций трудно было найти откупщиков, так как содержание почт было занятием все-таки рискованным.

В-третьих, попытки администрации ввести вольные почты встретили широкое сопротивление общественности в Сибири, особенно со стороны купечества, которое считало введение вольных почт на Московско-Сибирском тракте губительным для торговли и предпринимательской деятельности.

Таким образом, организация контрактной почтовой гоньбы в Сибири в целом оставалась без изменений, начиная с 1822 г. в Западной (со времени упразднения ямщиков), а в Восточной – с момент ее появления и в течение всего XIX в. Занимались ею в основном зажиточные крестьяне, так как необходимо было иметь средства на затраты – как первоначальные (покупка лошадей, экипажей и прочего инвентаря), так и текущие (главным образом на содержание лошадей).

Выгода содержателей почтовой гоньбы состояла в прогонных деньгах, которые они взимали с проезжающих по казенной и частной надобности. Наконец, к выгодам почтосодержания относилась возможность сразу получить крупные суммы денег и пользоваться кредитом, в котором нередко отказывалось другим. Число содержащихся каждым почтосодержателем пар зависело от его экономической состоятельности. Чем богаче и зажиточнее был подрядчик, тем больше пар он мог содержать, нанимая при этом работников и ямщиков.

Таким образом, контрактная почтовая гоньба на Московском тракте прошла ряд этапов: от принудительного выставления крестьянскими обществами почтовых лошадей за определенную плату или льготы со стороны казны и властей и индивидуальных договоров обществ с подрядчиками на всем протяжении XVIII – первой четверти ХIX в. до так называемых открытых публичных торгов по сдаче в содержание почтовых станций и лошадей за счет губернского земского сбора в середине и 2-й половины XIX в.

Источник: Катионов О.Н. «Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII-XIX вв». Новосибирск, 2004.