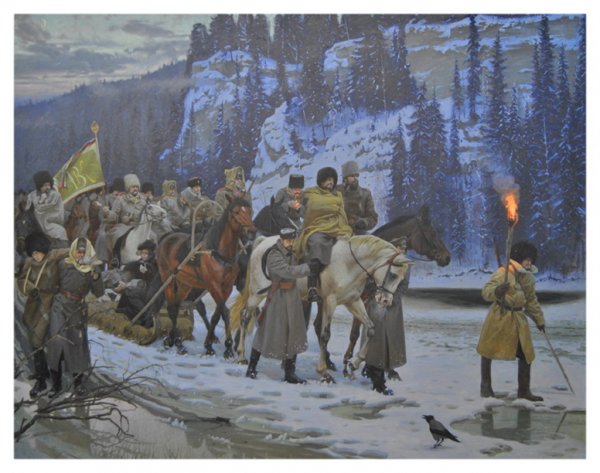

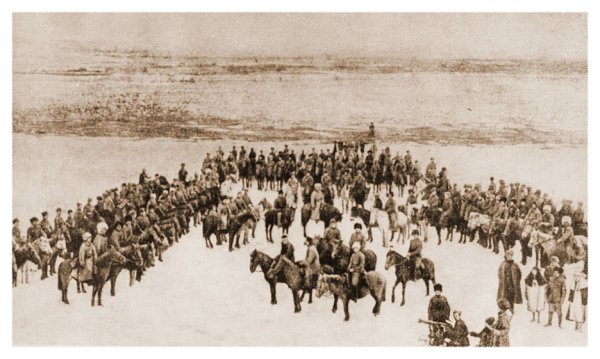

Бегство в Монголию казаков 3-го отдела Сибирского казачьего войска

Опубликовал: zampolit, 10-02-2017, 18:39, Путешествие в историю, 1 748, 0

Подобно тому, как переход противником Ишима и Иртыша отрезал от Русской Армии Колчака 1-й отдел Сибирского казачьего войска с отступившей туда Оренбургской армией Дутова, точно так же рывок красных за Обь обрек на неминуемое поражение белые войска, находившиеся на Алтае, в южной половине Семипалатинской области и в Северном Семиречье. Мало кому из белоказаков, находившихся в 3-м отделе Сибирского казачьего войска, удалось уйти к Транссибу и отступить на восток с основными силами колчаковцев, разве что тем, кто вовремя ушел в северо-восточном направлении из Павлодарского уезда.

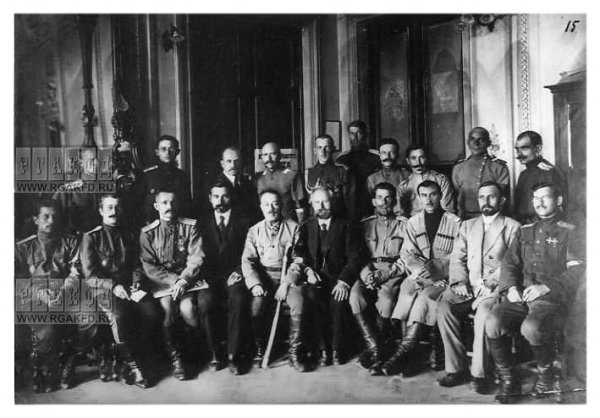

Для обороны по Оби белым нужна была устойчивость на левом фланге: на Алтае. Но там активно действовали крестьяне-повстанцы, главной силой которых являлась Западно-Сибирская партизанская армия Е.М. Мамонтова, контролировавшая сельскую местность в треугольнике город Славгород — ст. Алейская — ст. Рубцовская и угрожавшая железнодорожному движению на участке Барнаул—Семипалатинск. В середине ноября белые предприняли последнюю и самую широкомасштабную операцию против армии Мамонтова. Для участия в ней было привлечено до 18 тысяч штыков и сабель, свыше 100 пулеметов, 18 орудий и 3 бронепоезда. Руководил операцией сам генерал А.Ф. Матковский, командующий войсками Томского военного округа. Матковский лично возглавил группу, наступавшую от железнодорожной станции Поспелиха на главную базу партизанской армии село Солоновка. Вторая группа колчаковцев, под началом командующего 2-м Степным корпусом генерала И.С. Ефтина, продвигаясь от станции Рубцовская, должна была взять село Волчиха, где находился Областной комитет — орган управления партизанской территорией.

В армии Мамонтова насчитывалось 25—30 тысяч бойцов, половина которых имела огнестрельное оружие. Правда, партизаны испытывали нехватку патронов, пулеметов и совсем не имели артиллерии. Зато они были воодушевлены своими успехами и сведениями о скором приходе победоносной Красной армии. Штаб Мамонтова был настолько уверен в своих силах, что решил перехватить инициативу, бить противников по очереди и первый удар нанести по группе Матковского. Но начатое красными на рассвете 14 ноября 1919 года наступление, несмотря на частные успехи, обернулось для них поражением. На плечах бегущих партизан белые подступили к самой Солоновке и взяли ее в полукольцо. 15—16 ноября здесь разыгрались упорные бои. Не раз судьба мятежного села «висела на волоске», но в критические моменты положение спасало лучшее партизанское подразделение: рота венгров-интернационалистов М. Ламберга.

16-го ноября в район Солоновки начали подходить красные подкрепления из других районов. Они оказались в тылу и на флангах белых, и Матковский был вынужден начать отвод своих частей назад к Поспелихе.

Группа генерала И.С. Ефтина 14 ноября также перешла в наступление. Ей противостоял 10-й Змеиногорский полк Я.К. Шумского. Красные сдерживали колчаковцев сначала между озерами у села Лебяжье, а затем — у деревни Усть-Кормиха. Здесь тоже были драматические моменты, когда партизаны держались уже из последних сил. Но 16 ноября из-за поражения под Солоновкой группа Ефтина прекратила наступление и отошла к Рубцовке.

Для уничтожения такого количества партизан и на такой огромной территории требовалось гораздо большее количество войск. Белое командование не могло, однако, найти дополнительные силы. Ему пришлось отказаться от активных действий на Алтае и перейти исключительно к обороне железной дороги, станций и городов. Фактически операция по ликвидации Западно-Сибирской партизанской армии Мамонтова осталась незавершенной ввиду стратегического поражения белых на Восточном фронте.

Группа генерала А.Ф. Матковского при наступлении на Солоновку понесла тяжелые потери, что привело к росту в ее рядах антивоенных настроений и большевистской агитации. Большое значение имели также известие о сдаче Омска и недостойное поведение части офицерства. Так, узнав о падении столицы, почти половина офицеров 43-го Омского Сибирского стрелкового полка, стоявшего в селе Поспелиха, сказались больными и уехали в Барнаул. В ночь на 28 ноября 43-й полк восстал: солдаты убили полкового командира и большинство остававшихся офицеров. Затем к восставшим присоединились находившиеся на станции Поспелиха 46-й Томский Сибирский стрелковый полк и артиллерийская батарея. Вскоре солдаты-повстанцы соединились с Западно-Сибирской партизанской армией Мамонтова. Восстание в Поспелихе прервало железнодорожное сообщение Семипалатинска с Барнаулом. Отряды партизан и повстанцев стали продвигаться на юго-запад и юг. Части 2-го Степного Сибирского армейского корпуса, действовавшие против партизан на так называемом Западно-Алтайском фронте, были вынуждены обороняться и отступать к Семипалатинску и Усть-Каменогорску.

Резкий подъем партизанско-повстанческого движения и вторжение в Степной Алтай 26-й советской дивизии заставили колчаковцев подтягивать свои войска из Алтайской губернии к Транссибу. В ночь на 10 декабря 1919 года белые гарнизоны оставили города Бийск, Барнаул и по железной дороге двинулись на Новониколаевск. 10-го в Барнаул вступили повстанцы, а 11-го — части 26 й дивизии РККА. 13-го красные партизаны вошли в Бийск. 14 декабря пал Новониколаевск, а 16-го занятием станции Черепаново 35-я советская дивизия рассекла железнодорожный участок Новониколаевск — Барнаул на две части. В результате Алтайская железная дорога с находившимися на ней белыми войсками оказалась отрезанной от Транссибирской магистрали и от отступавшей вдоль нее Русской Армии. Но у колчаковцев, оказавшихся между Барнаулом и Новониколаевском, еще был выход: те, кто не пожелал сдаваться, бросили эшелоны и стали пробиваться на северо-восток, к Транссибу, на соединение с основными силами.

Однако 2-му Степному корпусу, отрезанному еще в последних числах ноября, этот путь был закрыт. В первой половине декабря восстаниями в Семипалатинске и других местах и ударами партизан корпус был совершенно дезорганизован. Многие его части переметнулись на сторону врага. Офицеры и солдаты, оставшиеся верными правительству, либо погибли, либо бежали в двух направлениях: на юг, в Северное Семиречье, и на юго-восток — к монгольской границе. Второй путь шел вдоль Иртышской и Бухтарминской казачьих линий — по тракту на город Кобдо (Западная Монголия). Ужасной оказалась судьба многих начальствующих лиц. Так, бывшего командира 2 - го Степного корпуса генерала В.В. Бржезовского, по одним сведениям, подняли на штыки взбунтовавшиеся солдаты, по другим — захватили и расстреляли партизаны.

Среди частей группы генерал-майора Сибирского казачьего войска И.С. Ефтина, наступавших 14—16 ноября от Рубцовки на Волчиху, упоминался один конный казачий полк. По-видимому, под Рубцовкой действовал 15-й Сибирский казачий полк. Но, если это верно, не весь, ведь полностью этот полк так никогда и не собрался, а 2—3,5 его сотни с полковым штабом и командами. После прекращения операции и перехода к обороне сам Ефтин, судя по всему, уехал в Семипалатинск. А казачьи сотни остались в районе станции Рубцовской. Когда после событий в Поспелихе и Семипалатинске по 2-му Степному корпусу покатилась волна солдатских бунтов и переворотов, казаки тоже заколебались. В конце концов, они замитинговали и, решив, что воевать больше не за что, положили оружие перед солдатами-повстанцами, те же распустили их по домам. Быть может, отдельные группы казаков, не дожидаясь пленения, сразу же пошли с оружием и лошадьми в родные станицы.

Вооруженная сила, имевшаяся к декабрю 1919 г. в распоряжении атамана 3-го отдела Сибирского казачьего войска, была незначительна: 2 сотни 3-го Сибирского казачьего отдельного дивизиона, 1,5—3 сотни 15-го полка, сотни, полусотни и взвода самоохраны, а также станичная милиция и конные казаки в составе смешанных карательных отрядов. К тому же все эти подразделения, имевшие самостоятельные задачи, были разбросаны по огромной территории. Самой заметной белоказачьей частью являлся карательный отряд есаула В.Н. Горбунова, ядром которого служили две конные сотни 3-го отдельного дивизиона. В ноябре Горбунов, видимо, еще продолжал действовать против партизан в районе Бийской линии. Когда все рухнуло, многие строевые казаки дезертировали из своих подразделений. Наверное, разошлись по домам те шесть взводов 15-го Сибирского казачьего полка, что дислоцировались в станицах Алтайской, Зайсанской и Кокпектинской. Но казаки карательных отрядов, особенно горбуновского, несомненно, должны были ради спасения жизней пробиваться в Западную Монголию. Им, как и всем другим стойким белогвардейцам, нечего было надеяться на пощаду.

На Бийской линии (станица Чарышская и др.) и в южной части Иртышской линии (станица Бухтарминская и др.) казачья самоохрана, при поддержке войскового населения, приняла активнейшее участие в борьбе с крестьянами-повстанцами и партизанами. В отличие от восставших колчаковских солдат, в большинстве мечтавших лишь о том, как бы скорее покончить с войной и вернуться к семьям, старые партизаны шли мстить казакам и не скрывали своих чувств. Слух о том, что красные «вырезают поголовно» станичников, сдвинул с места казачью массу. Во многих станицах жители частью притаились по домам, частью разбежались по заимкам да охотничьим избушкам — в надежде пересидеть чреватую эксцессами смену власти. Однако те казаки, которые словами и делами поддерживали режим адмирала Колчака, те, которые отличились в преследованиях большевиков или в грабежах повстанческих деревень, конечно, не надеялись отсидеться по укромным местам и избежать репрессий. Искать спасения они могли только в Монголии.